火事の後、何から着手し、どの解体業者を選べば失敗しないかを最短で判断できる決定版ガイドです。初動対応(罹災証明書、保険会社連絡、現場の安全確保・近隣説明、重要書類の保全)と、業者選びの基準(解体工事業登録・建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・石綿〈アスベスト〉資格、即日対応体制、火災保険書類の実績)、見積もりの取り方(3社以上の相見積もり、現地調査、見積書の内訳=解体費・運搬費・処分費・養生足場・追加条件)を具体化します。また、2025年の費用相場と火災特有の増額要因、法令順守(石綿事前調査・大気汚染防止法・産廃マニフェスト)、火災保険の残存物取片付け費用や公費解体の活用、即日応急養生から滅失登記までの工程も解説します。地域別の相場傾向(都市部と地方)、自分で片付けできる範囲やリユース・売却の見極め、押し売り回避のコツまで整理しています。不法投棄や前金トラブルの回避策も解説。結論は、罹災証明→保険連絡→3社相見積もりの順で進め、許可・石綿体制・保険書類対応・即日養生可を満たす業者を選び、見積書と契約書に内訳・追加条件・写真台帳・マニフェスト・滅失登記対応を明記することです。

Contents

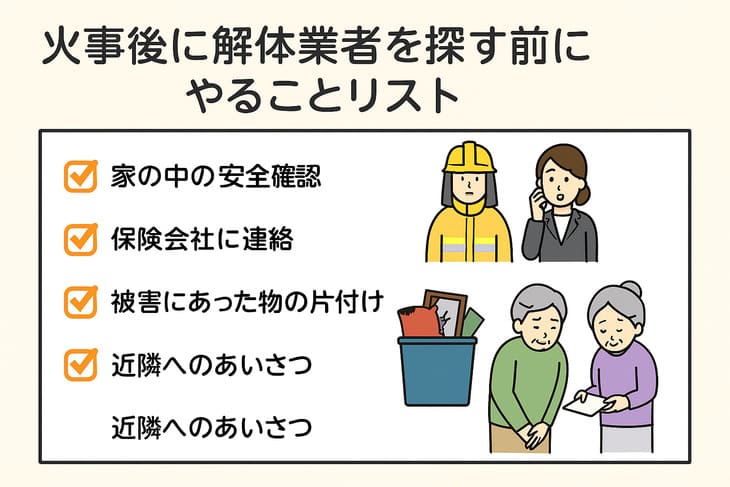

火事後に解体業者を探す前にやることリスト

火災直後は、片付けや解体の手配を急ぎたくなりますが、まずは公的手続きと安全確保を最優先に整えることが、保険金の適正支払いと解体工事の迅速化につながります。消防・警察の火災原因調査と自治体の被害確認が終わるまでは、原則として撤去・解体・大量の搬出を行わないでください。以下の手順を一つずつ進めることで、後の現地調査・相見積もり・契約・近隣対応がスムーズになります。

罹災証明書の申請手順と必要書類

罹災証明書は、市区町村が発行する被害の公的証明で、火災保険請求、各種減免や支援制度の申請の基礎資料になります。片付けや焼け残りの処分を始める前に、現状を詳細に写真記録することが何より重要です。

- 現状の記録を残す(片付け前)

- 建物全景・番地が分かる角度・各室・破損箇所・家財・隣地との位置関係を、明るい時間帯に撮影。

- 扉の開閉状況、屋根・外壁の損傷、柱・梁の焼損、ガラスの破損、焦げ・煤の範囲なども押さえる。

- 後の解体工事に備え、構造(木造・鉄骨造・RC造)や延床面積が分かる資料(図面・固定資産税の通知書の写し等)があれば保全。

- 市区町村の窓口で申請

- 担当窓口(危機管理課・防災担当など)で必要事項を記入し申請。

- 職員による現地確認の日程調整。安全上、外観での確認になる場合もあります。

- 現地確認・交付

- 調査結果に基づき罹災証明書が交付されます。交付時期や受取方法は自治体の運用に従います。

撮影の抜け漏れを防ぐため、次のポイントを参考にしてください。

| 撮影カット | 撮るポイント | 主な用途 |

|---|---|---|

| 建物全景(四隅から) | 住所表示・隣地との位置関係が分かる距離で | 罹災証明・保険の基本資料 |

| 各室の広角と詳細 | 床・壁・天井・設備の焼損と煤の範囲 | 保険の損害算定・解体範囲の特定 |

| 構造部の損傷 | 柱・梁・耐力壁・屋根下地など | 安全性判断・工事計画 |

| 付帯物・外構 | カーポート・塀・門扉・物置の被害 | 見積もりの抜け防止 |

| 家財の焼損 | メーカー・品名が分かる角度と全体 | 家財の損害申請 |

申請時の主な必要書類

- 罹災証明申請書(窓口備付)

- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

- 被災建物の所在地が確認できる情報

- 被害状況が分かる写真(片付け前のもの)

- 代理人が申請する場合は委任状

所有者と入居者が異なる場合は、交付対象や必要書類が異なることがあります。事前に市区町村の案内に従って準備しましょう。

保険会社への連絡と担当者決定

火災保険(住宅総合保険や家財保険等)を契約している場合は、早期の事故連絡が重要です。保険会社(または代理店)に連絡し、事故受付番号・担当者・損害鑑定人の訪問予定を確認し、査定が終わるまで原則として処分・解体を行わないようにします。

| 初回連絡で伝える基本情報 | 具体例・準備物 |

|---|---|

| 契約者名・証券番号 | 保険証券やマイページで確認 |

| 事故の発生日時・場所 | 住所・建物名・部屋番号 |

| 被害の概要 | 全焼・半焼・一部焼損、延焼の有無 |

| 応急措置の有無 | 養生・止水・停電・立入禁止措置など |

| 連絡先 | 日中つながる電話番号・メール |

担当者が決まり次第、次の準備を進めると、査定や解体工事の見積もりが円滑です。

- 罹災証明書(交付後は写し)

- 被害写真・動画(撮影日時が分かるもの)

- 被害品リスト(家財名・数量・概算購入時期)

- 修理・解体の見積書は査定後の依頼でも可(方針次第)

集合住宅・賃貸の場合は、管理会社・オーナー・管理組合とも情報共有し、立会いの調整を行いましょう。契約により「残存物取片付け費用」「臨時費用」「損害防止費用」などが使える場合があります。

現場の安全確保と立入禁止措置

消火後も、倒壊・落下・再燃・感電などの危険が残ります。消防・警察の調査完了と安全確認が済むまでは、関係者以外の立ち入りを制限し、危険区域を明確化しましょう。

- 仮囲い・コーン・バー・注意看板で立入禁止範囲を明示。

- 夜間は見通しが悪くなるため、養生シートや資材の風飛び・落下に注意。

- アスベスト含有の可能性がある建材(古い屋根材・外壁材・吹付材など)を疑う場合は、破砕・剥離を行わない。

- 屋根・床の踏み抜き、ガラス片・金属片による切創に備え、ヘルメット・保護手袋・防じん性のあるマスク・安全靴を着用。

電気・ガス・水道の停止は、専門事業者に依頼して安全に実施します。感電や漏洩の恐れがあるため、素手での操作や機器への接触は避けてください。

- 電気:電力会社(例:東京電力パワーグリッド、関西電力送配電など)に停止と引込線の取り扱いを相談。

- 都市ガス:都市ガス事業者(例:東京ガス・大阪ガスなど)に閉栓を依頼。LPガスは販売店へ。

- 水道:各地の水道局に止水を相談。

応急養生(ブルーシート等)は、調査の妨げにならない範囲で実施します。粉じん飛散の抑制や近隣保全が必要な場合は、専門業者に散水や仮設養生を相談すると安全です。

重要書類や貴重品の捜索と保全

保険請求・各種手続きに必要なため、重要書類や貴重品は安全確認後に最優先で保全します。査定や原因調査で必要になる可能性があるため、発見物は捨てずに写真記録を残すことが大切です。

準備しておくと良い装備

- ヘルメット・保護手袋・防じん性のあるマスク・長袖長ズボン・安全靴

- 厚手のごみ袋・耐水袋・チャック付きポリ袋・油性ペン(袋ごとにラベリング)

- スマートフォン(ライト・カメラ)・モバイルバッテリー

優先して探すもの

- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート)

- 印鑑・通帳・キャッシュカード・クレジットカード

- 保険証券・保険会社の連絡先・契約情報

- 不動産関係(登記識別情報通知・重要書類・賃貸契約書・図面)

- 鍵・金庫・貴金属・現金

- パソコン・外付けHDD・USBメモリ・スマートフォン(データ復旧のため)

取り扱いの注意

- 濡れた書類は擦らずに通気の良い場所で乾燥させ、袋に入れて持ち帰る。

- 破損が激しいものは、現場で全方位を撮影してから回収。

- カセットボンベ・スプレー缶・バッテリーなど発火・破裂の恐れがあるものは触らず、専門家に相談。

回収物は簡単な台帳(いつ・どこで・何を)を作り、後の保険査定・解体業者の現地調査で提示できるようにしておくと、見積もり精度が上がります。

近隣へのお詫びと状況説明のポイント

煙・臭気・通行規制・騒音などでご迷惑をかけるため、できるだけ早く近隣へ誠意をもって説明します。今後の流れ(調査・応急養生・解体の検討)と、連絡先・想定スケジュールを共有するとトラブルを抑えられます。

挨拶時に伝える要点

- 火災発生の概要とお詫び、消火・調査の状況

- 安全確保のための立入禁止・仮囲い・養生の実施予定

- 粉じん・臭気・車両の出入りが見込まれる時間帯の目安

- 連絡先(世帯主または代表者、保険・管理会社の窓口)

- 今後の工事検討と、正式な工程や詳細は決まり次第改めて案内する旨

| 想定されるご質問 | 回答の要点(例) |

|---|---|

| いつ片付け・解体を始めますか? | 原因調査・保険査定の後に工程を確定し、事前にご案内します。 |

| 粉じんや臭いは大丈夫? | 養生と清掃を行います。必要に応じて散水や防炎シート等で抑制します。 |

| 車の出入りや騒音は? | 車両の導線・時間帯をできる限り配慮し、確定次第お知らせします。 |

| 連絡先はどこですか? | 世帯主(または管理会社)と、後日決定する現場責任者の連絡先をお伝えします。 |

町内会長・管理組合・通学路の関係者にも情報共有すると、搬入路の調整や騒音時間帯の合意形成が進み、後の解体工事の近隣対策(養生・交通誘導・清掃)の協力が得やすくなります。

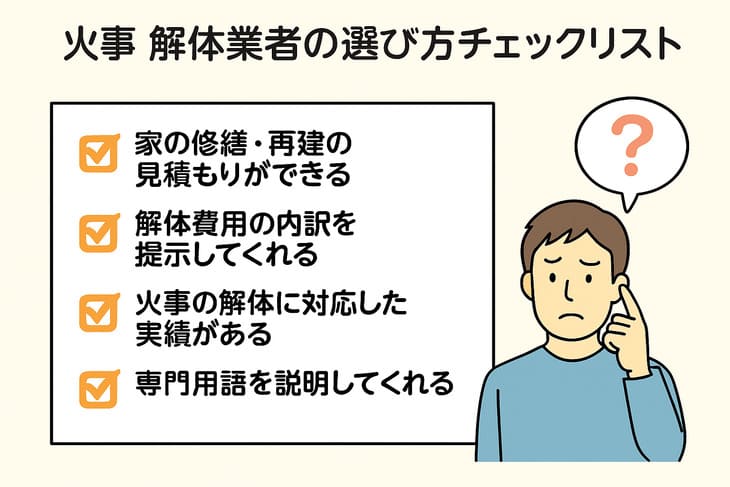

火事 解体業者の選び方チェックリスト

火災後の解体工事は「安全・法令遵守・スピード・保険対応」の4点を同時に満たせる業者選びが成否を分けます。 価格の安さだけで選ぶと、不法投棄や追加請求、近隣トラブル、保険不支給といった致命的な問題に発展するおそれがあります。ここでは、2025年時点の制度や実務に即して、初めてでも失敗しない見極め基準を整理します。

許可と資格の確認ポイント

解体は多くの法令がまたがるため、業者の許可・資格の有無を最初に網羅的に確認します。とくに建設業法・廃棄物処理法・大気汚染防止法(石綿)・建設リサイクル法の実務対応力が重要です。

| 許可・資格 | 根拠法令 | 必要となる主なケース | 確認方法(例) | 見極めポイント |

|---|---|---|---|---|

| 解体工事業の登録 | 建設業法 | 請負金額が500万円未満の解体工事 | 登録票掲示、登録番号・有効期限、担当技術者の氏名 | 更新切れや名義貸しを避ける。登録の業種区分が「解体」になっているか |

| 建設業許可(解体工事業) | 建設業法 | 請負金額が500万円以上(消費税含む)の解体工事 | 許可番号(知事/大臣)、業種「解体」、有効期限、経営事項審査等の有無 | 元請能力や大型案件の体制判断に有効。許可の「解体」業種を明示しているか |

| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物処理法 | がれき類・木くず・金属くず・ガラス陶磁器くず・廃プラスチック類等の運搬 | 許可品目、許可地域(積込地と処分場所在地)、許可期限、車両一覧 | 許可の無い地域・品目での運搬は不可。処分先の中間処理/最終処分場名を確認 |

| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(石綿等) | 廃棄物処理法 | 石綿含有建材等の運搬が発生する場合 | 許可の区分(特別管理)、対象品目、容器・車両の仕様 | 石綿含有が判明した際に即対応できるかを事前に確認 |

| 石綿作業主任者 | 労働安全衛生法 | 石綿等の除去・封じ込め等の作業 | 技能講習修了証、従事人数、現場選任体制 | 火災現場は破砕・飛散リスクが高いため常時配置が望ましい |

| 建築物石綿含有建材調査者(一般/戸建) | 大気汚染防止法 | 解体前の石綿事前調査と結果報告 | 有資格者の氏名・区分、調査報告書のサンプル | 2022年以降の制度に即した調査・報告の実務経験があるか |

あわせて、建設リサイクル法の届出や、道路使用許可・占用許可(狭小地や資材搬入時)を迅速に手続きできる体制かも確認しておくと安心です。

解体工事業登録の有無

500万円未満の小規模な解体でも「解体工事業の登録」が必要です。事務所に登録票を掲示し、登録番号・有効期限・技術管理者の氏名が明確であることを現地確認しましょう。名義貸しや更新切れはトラブルのもとです。

建設業許可の業種と番号

請負500万円以上は「建設業許可(業種:解体)」が必須です。許可番号(〇〇県知事/国土交通大臣)、「解体」業種の明記、有効期限を見ます。大型案件や近隣調整力の目安として経営事項審査の有無も確認すると判断材料になります。

産業廃棄物収集運搬業許可の範囲

火災現場は多種多様な廃棄物が混在します。許可の「品目」と「許可地域(積込地および処分場所在地)」が実際の工事に合致しているかを確認し、処分先の中間処理業者・最終処分場の名称とマニフェスト運用(紙/電子)の可否を事前にチェックします。特に石綿含有があり得る場合は「特別管理産業廃棄物」の許可も要確認です。

石綿作業主任者と調査者の配置

火災によって建材が破損・脆弱化しているため、石綿の飛散リスクが通常より高くなります。事前調査は「建築物石綿含有建材調査者(一般/戸建)」が実施し、除去や封じ込め工程では「石綿作業主任者」を現場に選任できること、さらに大気汚染防止法に基づく事前調査結果の報告・掲示・隔離養生・負圧集じんなどの実施経験があるかを確認しましょう。

実績口コミ現場写真の信頼性

数字や写真は最も説得力のある証拠です。ただし虚偽や流用もあり得るため、裏取りの視点を持ちましょう。

| 確認対象 | 見るポイント | 信頼性を高める根拠 |

|---|---|---|

| 火災現場の施工実績 | 直近1〜3年の件数、全焼/半焼/部分解体の内訳 | 写真台帳・工程写真、発注書や検収書の匿名提示 |

| 現場写真 | 養生(防炎シート/飛散防止)、散水、分別保管の様子 | 写真台帳に撮影日・工程名・安全掲示が写っている |

| マニフェスト(産業廃棄物管理票) | 排出事業者名、品目、処分先、返送管理(紙/電子) | 最終処分確認(紙のE票・電子の完了報告)を運用 |

| 口コミ・評価 | クレーム対応や近隣配慮に触れた具体的記述の有無 | 評価が極端に偏らず、担当者名や現場状況の具体性がある |

| 所属・表彰 | 全解工連等の業界団体加入、自治体やゼネコンの表彰 | 外部機関の評価は再現性の高い品質の目安になる |

見学可能な現場があれば安全配慮の観点から許可を得て短時間の視察を依頼するのも有効です(立入禁止や危険区域のルールは厳守)。

火災保険対応の書類作成実績

保険会社・共済の支払い判断では、解体業者の書類整備力が大きく影響します。要件に合った内訳・数量・証憑・写真台帳が揃うほど、審査はスムーズになります。

| 書類・データ | 主な用途 | 業者選定のチェックポイント |

|---|---|---|

| 見積書・内訳書 | 残存物取片付け費や解体費の査定根拠 | 工種別(養生・解体・運搬・処分・付帯)の単価×数量が明確 |

| 被災状況写真・現地調査報告 | 損害の原因・範囲の立証 | 日前後比較、焦げ・煤・水損など状態の判読性が高い |

| 工程表・養生計画 | 安全対策と近隣配慮の説明 | 散水・飛散防止・交通誘導の配置が具体的 |

| マニフェスト(紙/電子) | 産廃の適正処理証明 | 中間処理・最終処分の完了証跡まで提出可能 |

| 請負契約書・請求書・領収書 | 保険金支払いの要件確認 | 工事範囲・追加条件・支払条件が明記されている |

| 石綿事前調査結果・届出控 | 大気汚染防止法の遵守確認 | 有資格者による調査、掲示・報告の実施実績 |

| 建設リサイクル法の届出控 | 分別解体・再資源化の法令対応 | 工期に影響する届出期限を踏まえた段取り |

過去に東京海上日動・損害保険ジャパン・三井住友海上など複数の保険会社案件を扱った経験がある業者は、求められる様式・写真の撮り方を理解しており手戻りが少ない傾向があります。

即日対応可能な人員体制と重機保有

火災直後は安全確保と二次災害防止が最優先です。「今夜すぐに養生できるか」「週末・夜間の連絡がつくか」「自社で必要資機材を持っているか」を具体的に確認しましょう。

| 体制・機材 | 即日対応での役割 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 24時間緊急連絡窓口 | 夜間・休日の一次対応 | 直通電話の有無、担当者名、到着までの標準時間 |

| 自社直営班・協力会社ネットワーク | 人員・車両の即時手配 | 火災現場経験者の割合、交通誘導警備の手配可否 |

| バックホウ(ミニ〜中型)・ブレーカ | 倒壊リスク部位の安全解体 | 自社保有か、搬入経路・近隣保護の配慮 |

| ダンプトラック・積載備品 | 残置物・がれきの仮搬出 | 飛散防止シート・荷台シートの装備状況 |

| 散水設備・集じん機 | 粉じん・煤の抑制 | 水源確保、散水計画の提示 |

| 防炎シート・鋼製仮囲い | 応急養生・立入禁止措置 | 必要枚数の在庫と夜間設置体制 |

| 発電機・投光器 | 夜間作業の安全確保 | 周辺への光害・騒音対策の配慮 |

狭小地や前面道路が狭い都市部では、道路使用・占用許可の取得経験、クレーンや小型重機の搬入計画の巧拙が工程と近隣負担を大きく左右します。

価格だけで選ばない基準

同じ「解体一式」でも、工事範囲や安全・処分の品質によって中身は大きく異なります。「最安値=最良」ではありません。追加費用の条件、産廃の最終処分までを文書で担保できるかを基準にしてください。

| 比較項目 | 重要な理由 | 最低限の確認事項 |

|---|---|---|

| 工事範囲・除外事項 | 「含まれていない」作業が後の追加請求に直結 | 養生・解体・分別・運搬・処分・付帯撤去の範囲と数量根拠 |

| 追加工事の条件 | 地中障害・アスベスト発見時の対応差が大きい | 単価・判断基準・事前承認ルール(書面) |

| 産廃の処分先と証憑 | 不法投棄は排出者(施主)も連帯責任 | 処分場名・許可番号、マニフェスト完了報告の提出約束 |

| 安全・近隣配慮 | 粉じん・騒音・振動・交通の苦情は長期化しやすい | 工程表・散水計画・防炎/防音養生・交通誘導の有無 |

| 保険・労災 | 万一の事故時に施主・近隣への補償が必要 | 請負業者賠償責任保険、建設工事保険、労災(上乗せ含む)加入 |

| 契約・支払条件 | 前金トラブルや未完了のリスク回避 | 出来高/完了支払の明記、領収書発行、キャンセル条項 |

| 会社の実在性 | 飛び込み・転送電話のみは要注意 | 登記住所の事務所、固定電話、車両・資機材の保有 |

| 下請構造と監理 | 多重下請は品質・納期・責任が不明確に | 一次請け直営率、現場代理人の専任体制 |

最終的には、担当者の説明力と記録(写真・書面)へのこだわりが品質を映します。疑問点への回答が曖昧な場合は、相見積もりの他社と比較して合理的な根拠を提示できるかを重視しましょう。

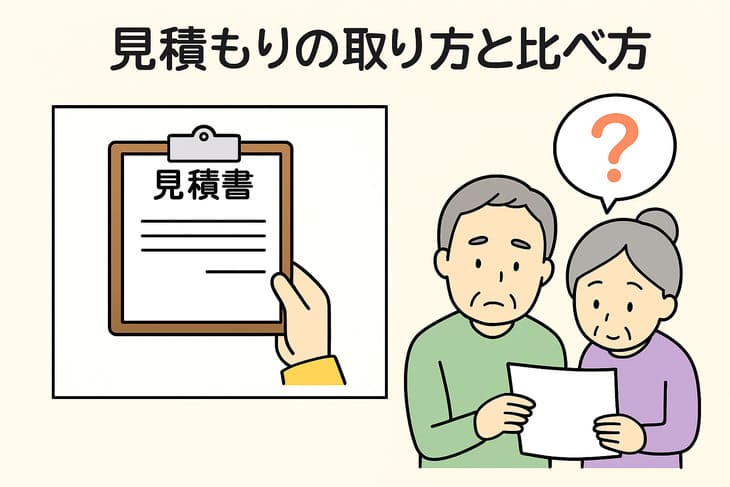

見積もりの取り方と比べ方

火災直後は「できるだけ早く撤去したい」というお気持ちが先行しがちですが、解体費用は構造・焼損の度合い・残置物量・搬出条件で大きく変動します。焦って一社で決めるのではなく、根拠のある見積もりを複数集めることが重要です。同一条件で相見積もりを取り、数量と単価の根拠が明確な内訳で比較することが、早く・安く・安全に進める最短ルートです。

相見積もりの最適社数と依頼手順

相見積もりは3社を基本に、条件が難しい現場(狭小地・接道が狭い・高低差が大きい・アスベスト疑いなど)は4社までを目安にします。2社では価格傾向が読みにくく、5社以上は調整負担が増え意思決定が遅れがちです。候補は「解体工事業登録」「建設業許可(とび・土工、解体工事)」「産業廃棄物収集運搬業許可」「火災案件の対応実績」「自社重機・自社運搬車両の保有」「石綿関連の有資格者の在籍」を満たす業者から抽出します。

依頼の流れは、(1)前提条件の整理 → (2)資料準備 → (3)候補抽出 → (4)現地調査の一括設定 → (5)仕様書(見積条件)の共有 → (6)提出期限の明記 → (7)質疑の一本化 → (8)比較・交渉の順で進めます。以下の資料を同一条件で配布すると、各社の積算精度が上がり、比較が容易になります。

| 資料 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| 罹災証明書(写し可) | 被害区分の共有、保険・公費の検討 | 火災の程度(全焼・半焼など)を明確にし、撤去範囲の認識を合わせる |

| 建物の基本情報 | 延床面積・構造・階数・築年 | 固定資産税課税明細や建物図面があれば添付。面積は坪・m²の両方で記載 |

| 現況写真 | 焼損度合いと残置物量の把握 | 外観四方・内部・屋根・庭・接道部・電線・路肩の幅も写す |

| 残置物の情報 | 運搬・処分費の精度向上 | 家電リサイクル対象(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機)や大型家具の有無を記載 |

| インフラ情報 | 切り回し・停止手続きの見積反映 | 東京電力・東京ガス・水道・電話・インターネットの引込状況 |

| 敷地・接道条件 | 搬入出・養生・警備の検討 | 道路幅員、間口、隣地との離隔、電線・変圧器の位置、学校・病院の近接 |

| 希望工期と作業時間帯 | 工程・人員計画の精度向上 | 近隣配慮の時間帯制限(騒音・粉じん)、夜間不可などを事前共有 |

| 保険会社の査定予定 | 着工時期と写真台帳の仕様合わせ | 着工は現場検証・査定完了後とする条件を明記 |

| 石綿事前調査の有無 | 届出・測定・養生仕様の反映 | 調査未実施なら、見積項目として「事前調査費」「分析費」を追加依頼 |

| 比較フォーマット | 同条件・同項目での比較 | 内訳項目・単位・数量の書式を指定。提出期限と質問期限も設定 |

各社へ渡す条件・情報を揃えるほど、後からの追加請求や条件相違が起きにくくなります。仕様書に「追加工事は事前協議・写真提示・単価合意のうえ実施」と明記しておくと安全です。

現地調査で確認すべき項目

現地調査は原則立会い、境界・撤去範囲・残すもの(境界ブロックや越境樹木の扱いなど)をその場で確定します。消防・警察の現場検証や保険会社の査定前は、撤去・移動できないものがあるため、着工条件として見積書に「検証・査定完了後着手」を入れておきます。粉じん対策(散水・防塵シート)や騒音対策、道路使用許可が必要な場合の警備員配置も調査で判断します。

| 確認項目 | 具体的な見方 | 見積もりへの影響 |

|---|---|---|

| 延床面積・構造 | 木造・鉄骨造・RC造、階数、屋根材(スレート・瓦など) | 解体手法・重機の種類・人工数・工期の基礎データ |

| 焼損の度合い | 全焼・半焼・一部焼損、煤・焼却灰の付着状況 | 分別の手間、混合廃棄物比率、散水量、養生仕様に直結 |

| 残置物量 | 部屋ごとの残存、家電・金庫・ピアノ等の重量物 | 運搬・処分費(t・m³)、追加人員の有無 |

| アスベスト疑い | スレート波板、ケイカル板、吹付材などの有無 | 事前調査費、届出・測定、養生・除去工法の追加 |

| 接道・搬出条件 | 道路幅、電線・標識、駐停車可否、近隣学校の登下校時間 | 小型車両化・回数増、交通誘導員の配置、道路使用許可費 |

| 近隣との離隔 | 隣家までの距離、共有塀、越境樹木 | 防炎シート二重張り、手壊し比率、損害保険の手厚さ |

| 基礎・土間 | 基礎の深さ・鉄筋量、土間コンクリートの範囲 | ブレーカー・油圧圧砕機の選定、コンクリートがらの処分量 |

| 地中物・付帯 | 浄化槽・井戸・庭石・カーポート・ブロック塀 | 付帯工事費・埋設物撤去費の計上有無 |

| 仮設インフラ | 仮設電源・散水用水、近隣からの借用可否 | 仮設電源・給水費、発電機・給水タンクの追加 |

| 行政手続き | 建設リサイクル法の届出、道路使用・占用の必要性 | 届出費用・期間、保安材・看板・警備費の計上 |

| 残すものの明確化 | 境界杭、隣地塀、インターホン柱など | 誤撤去防止のマーキング費用・写真台帳の要件 |

| 仮置き・二次搬出 | 場内仮置スペースの有無、再資源化ヤードの距離 | 重機・車両の稼働時間、運搬回数・積替え費用 |

見積書の内訳と項目名の意味

透明性の高い見積書は、数量(m²・m³・tなど)と単価、作業範囲、除外条件、追加条件が明記されています。とくに火災現場は「混合廃棄物」「焼却灰」「水濡れによる重量増」などで処分費が上振れしやすいため、材質別の分別方針と処分単位を確認します。以下の内訳を基準に、各社の記載の有無と内容を比べてください。

解体費運搬費処分費

解体費は「建物本体の手壊し・機械解体・分別・積込」の人件費と重機費です。数量は延床m²・坪で計上されることが多く、手壊し割合が高い現場(隣接が近い、重機不可)は単価が上がります。運搬費は「車両種別(2t・4t・10t)」「運搬距離」「回数(便数)」で算出。処分費は「木くず・コンクリートがら・金属・石膏ボード・ガラス陶磁器・混合廃棄物」など材質別に、tまたはm³単価で計上します。マニフェスト発行・中間処理・最終処分・再資源化の費用が含まれているか必ず確認します。

養生足場警備費

養生は「単管足場」「防炎・防塵シート」「飛散防止ネット」「散水設備」など。火災現場は煤・粉じんが近隣クレームになりやすいため、防炎シートの二重張りや高所散水のホース延長が追加になる場合があります。警備費は「交通誘導員の人数×日数」「保安灯・案内看板・ロードコーン等」を含み、道路使用・占用許可が必要な場合は申請費や保安資材も別途計上されます。

付帯工事残置物撤去

付帯工事には、ブロック塀・土間コンクリート・カーポート・物置・門柱・フェンス・庭木・庭石・井戸・浄化槽・給排水管・受水槽などが含まれます。残置物撤去は、家電リサイクル対象の取り外し・搬出、金庫・ピアノ等の重量物、危険物(消火器・スプレー缶・灯油)の分別処理を伴います。これらが「建物本体に含む」のか「別途」なのか、範囲を見積書上で明確にします。

追加工事の条件と単価

見積時に発見が難しい項目として、地中埋設物(コンクリート塊・杭・浄化槽・井戸・雨水桝の破損)、越境根・暗渠、アスベスト含有の判明、焼却灰・すすの想定以上の付着、道路規制の強化などがあります。追加は「写真提示→数量提示→単価提示→書面合意→着手」の順で行い、単価はt・m³・m・箇所などの明確な単位で提示してもらいます。見積書に「追加単価表」や「判断基準(閾値)」が添付されていると安心です。

| 内訳項目 | 主な単位 | 含まれる作業 | 見落としがちな除外 |

|---|---|---|---|

| 解体費 | m²・坪・式 | 手壊し・機械解体・分別・積込 | 基礎深い場合の追加、夜間・休日作業、手壊し増分 |

| 運搬費 | 便・台・式 | 積込・運搬・回送 | 積替え保管、渋滞時間帯の増便、遠距離割増 |

| 処分費 | t・m³ | 中間処理・最終処分・再資源化 | 特別管理(含石綿)、焼却灰・すすの追加清掃 |

| 養生・足場 | m・m²・式 | 足場・防炎シート・散水 | 防炎シート二重、仮設防音パネル、粉じん測定 |

| 警備・保安 | 人・日・式 | 交通誘導員・保安資材 | 道路使用・占用許可費、夜間保安灯 |

| 付帯工事 | m・m²・箇所 | 塀・土間・物置・井戸・浄化槽等 | 地中杭、庭石の重量物搬出、配管撤去の深さ指定 |

| 残置物撤去 | t・m³・点 | 家電リサイクル・重量物搬出 | 危険物・産廃分類変更(混合化)による単価上振れ |

| 石綿関連 | 式・m² | 事前調査・分析・届出・養生 | 除去・封じ込め・測定・掲示・最終処分の一部未計上 |

| 諸経費 | 式 | 現場管理・写真台帳・マニフェスト | 自治体様式での写真台帳作成、電子マニフェスト手数料 |

単価と数量の妥当性のチェック方法

単価は安くても数量が過大なら総額は上がります。逆に数量が少なすぎる見積もりは、着工後の追加請求につながりがちです。数量根拠(実測・図面・写真)、単位(m²・m³・t・便・人日)、歩掛(作業量/日)をそろえ、比較表に転記して検算します。

| 項目 | 主な単位 | 妥当性の見方 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 本体解体 | m²・坪 | 延床×構造で概算、手壊し比率の明示 | 隣接が近い・重機不可は手壊し増→単価上昇 |

| 残置物 | t・m³ | 部屋ごと写真→体積推定→比重でt換算 | 水濡れで重量増、混合化で単価上振れ |

| コンクリートがら | m³・t | 基礎体積=長さ×幅×深さ、鉄筋割合 | 布基礎深さ未計上、土間厚さの読み違い |

| 運搬便数 | 便・台 | 1便の積載量×便数=総量の整合確認 | 接道狭小で小型車→便数増・人件費増 |

| 養生面積 | m²・m | 外周長×高さ、二重張りの有無 | 角地・高低差で面積増、風荷重対策 |

| 警備員 | 人×日 | 車両出入回数・通学路・バス路線で算定 | 道路使用条件で人数増、時間帯制限 |

| 石綿関連 | 式・m² | 事前調査→有無判定→必要工法と測定 | 調査未実施で除去費未計上だと後日増額 |

| マニフェスト・台帳 | 式 | 発行枚数・様式・写真点数の明示 | 保険提出用仕様とズレると再撮影コスト |

| 工程・工期 | 日・週 | 人員×日数=作業量の整合 | 雨天予備日・検証待ちの遊休を考慮 |

| 再資源化率 | % | 材質別分別計画で処分費を最適化 | 混合廃棄物の比率が高いと総費用が増加 |

「一式」や「概算」が多い見積もりは、着工後の追加が発生しやすいサインです。数量・単価が明示された内訳に修正してもらい、根拠写真やスケッチも併せて提出してもらいましょう。

無料見積もりの注意点と押し売り回避

多くの業者は「現地調査〜見積提出」まで無料ですが、役所調査代行や詳細な施工計画書、図面起こし、分析試験などは有償の場合があります。無料範囲とキャンセルポリシー(着工後の中止時の清算条件など)は事前に確認します。見積書には有効期限・支払い条件(着手金・中間金・完了金)・着工前提条件(現場検証・査定完了、インフラ停止、近隣周知)が明記されているか確認してください。

訪問や電話でその場の契約を迫られた場合は、即決せず比較の時間を確保します。契約方式によっては、訪問販売等で締結した契約にクーリング・オフが認められる場合があります。適用可否や手続きは契約書面の記載を必ず確認し、不明点は消費生活センター等に相談してください。

押し売りを避ける実務的なポイントは、(1)見積比較が終わるまで契約書・注文書・着手承諾書に署名・捺印しない、(2)家族や保険会社担当者の同席・同時比較を行う、(3)「本日中の特別値引き」など期限を強調する提案には応じない、(4)「追加は写真・数量・単価合意後」というルールを見積書に明記する、の4点です。断る際は「相見積もりの比較中なので、提出期限後に一括でご連絡します」と伝え、連絡手段はメールや書面に限定して記録を残します。

無料見積もりは“無料の契約”ではありません。必ず書面の条件を整え、比較・検証・合意の順で進めることで、不要な追加費用やトラブルを未然に防げます。

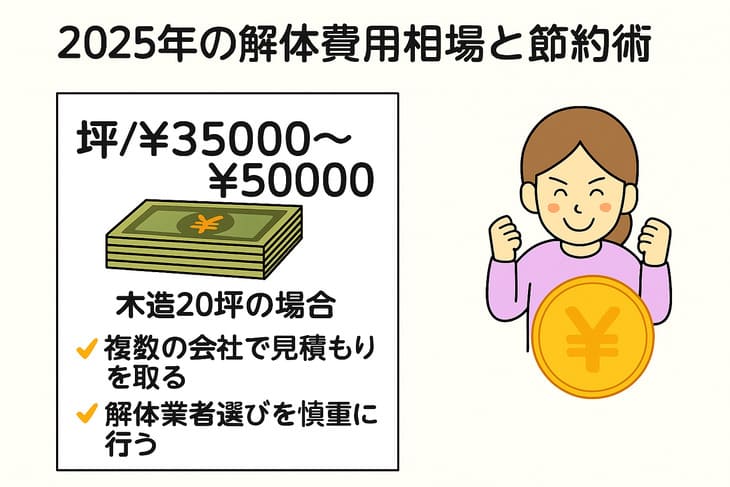

2025年の解体費用相場と節約術

2025年の解体費用は、産業廃棄物の受け入れ単価の上昇、人件費・燃料費の高止まり、石綿(アスベスト)関連の調査・届出の厳格化といった要因の影響を受けやすく、前年までの水準から上振れするケースが見られます。以下では、火事後に解体工事を検討する際に役立つ「構造別の坪単価の目安」「火災現場特有の増額要因」「無理のない節約術」「リユース・売却可能品の見極め」「地域別の相場傾向」を整理します。なお、坪単価は「建物本体の解体・分別・運搬・処分(標準養生含む)の目安」で、付帯工事・残置物撤去・特殊養生・各種届出費・消費税は別途となるのが一般的です(1坪=約3.3㎡)。

構造別の坪単価の目安

構造により解体の手間・重機・分別難易度・発生廃材の性状が異なるため、坪単価の相場は大きく変わります。下表は平屋〜2階建てを中心とした一般的な目安です。狭小地・前面道路幅・重機進入可否・近隣環境(学校・病院・商店街など)により上下します。

| 構造種別 | 坪単価の目安(税別) | 主な内訳に含まれる範囲 | 補足・留意点 |

|---|---|---|---|

| 木造(在来・2×4等) | 約3.5万〜6.5万円/坪 | 手壊し・重機併用、分別解体、養生、積込・運搬、木くず・混合廃棄物などの処分 | 瓦・スレート屋根、基礎コンクリート量、残置物の有無で変動 |

| 鉄骨造(S造) | 約5.5万〜9.5万円/坪 | 鉄骨切断・分別、躯体解体、養生、ガラ運搬、金属・コンクリ系の処分 | 梁・柱断面が大きいほど手間増。切断・積替えスペースが必要 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 約6.5万〜11.5万円/坪 | ブレーカー等での躯体破砕、分別、粉じん・騒音対策、ガラ運搬・処分 | 構造厚み・基礎形状・鉄筋量で差。中高層は別途足場・養生が大きくなる傾向 |

火事後の解体は、上記の「構造別の基準単価」に対して、煤塵・臭気対策や手壊し増加、残置物撤去などにより「概ね1〜3割」増えることが多いため、見積書では増額要因の内訳と数量根拠(面積・体積・台数・日数)が明記されているかを確認しましょう。

木造住宅の相場

木造は構造が軽く分別しやすい半面、瓦屋根や広い基礎、庭木・物置・ブロック塀などの付帯解体で総額が動きます。30坪前後の住宅で、標準的な条件・残置物少なめの場合は、上表の範囲に収まりやすい一方、火災現場では養生強化や一部手壊し、消臭・散水の追加で上振れします。都市部の狭小地・前面道路が4m未満・隣接が近いなどの条件では、搬入出調整や道路使用の管理コストが上積みされがちです。

鉄骨造の相場

鉄骨造は柱・梁の切断やボルト外し、鉄骨とコンクリートスラブの分別がコストを押し上げます。火災で鋼材の熱影響が大きい場合は、構造の保持が難しく仮設支保工や手壊し作業の比率が増える傾向です。スクラップとしての鉄の売却で一部相殺できることもありますが、切断・搬出の手間や運搬費を下回ることもあるため、買取の可否や差引金額は見積書に明記してもらいましょう。

RC造の相場

RC造はブレーカー・クラッシャーを用いた躯体破砕と、発生するコンクリートガラの運搬・受け入れ処分費が主な原価です。火災では中性化や熱影響を受けた躯体の安全確保、粉じん対策の強化(散水・負圧集じん・仮囲い増設)が必要となり、工期・人員が増えるほど単価が上がります。地下室・深基礎・ボックスカルバートの有無は金額に与える影響が大きいため、現地調査時に図面・写真・聞き取りで必ず確認します。

火災現場ならではの費用増の要因

火災後の解体では、通常解体にない「安全・衛生・証拠保全」関連の作業が追加され、費用が増えがちです。代表的な要因と影響は次のとおりです。

| 要因 | 現場への影響 | 費用の傾向 |

|---|---|---|

| 残置物・焼損家財の撤去 | 分別困難、悪臭・汚損で手作業増。搬出経路の養生が必要 | 数量(立米・台数)に比例して数万円〜数十万円規模で増額 |

| 臭気・煤塵の飛散防止 | 防炎・防臭シート、仮囲い、ミスト・散水、負圧集じんの追加 | 養生面積や期間に応じて追加。近隣が近いほど強化されやすい |

| 構造の不安定化 | 手壊し比率増、仮設支保工・安全監視員の配置 | 人件費・日数が増え、基準単価に対し1〜3割上振れしやすい |

| 石綿含有建材の劣化 | 事前調査の徹底、届出、隔離・除去・集じんが必要 | アスベスト関連費は別途計上(調査・分析・除去・廃棄) |

| 消火水・煤の付着 | ぬかるみ対策、搬出路マット養生、車両洗浄 | 仮設材・洗浄の追加で数万円〜の加算 |

| 狭小地・重機不可 | 小型重機・手作業中心、運搬回数増、夜間不可の時間制約 | 機械化率低下で全体コストが上がる傾向 |

見積書には「特殊養生」「手壊し」「待機費」「残置物撤去」「アスベスト関連費」など、増額項目と計上根拠(数量・単価)を必ず明記してもらい、追加精算の条件も事前合意しておくことが重要です。

費用を抑える方法 自分で片付けはどこまで

安全を最優先にしながら、解体業者の作業外でできる準備を行うと総額を抑えやすくなります。ただし火災現場は鋭利物・落下物・有害粉じんのリスクが高く、無理は禁物です。

自分で行ってもよい範囲の例:未焼損の書類・貴重品の回収、行政の指示に沿った資源ごみの搬出、近隣・管理組合への日程共有、車両待機場所の確保、図面・写真・許認可の整理(業者への情報提供)

搬出が許される場合でも、DS2もしくはN95相当の防じんマスク・安全靴・厚手手袋・長袖を着用し、無理な持ち出しは避けます。特に焼けた石膏ボードや断熱材、スレート(石綿含有の可能性がある建材)などは触らず、業者の指示に従いましょう。自治体によっては「災害ごみ」の受け入れルールが設けられることがあるため、持ち込み前に自治体窓口で可否・分別・手数料を確認してください。

費用面の工夫としては、残置物のうち未汚損・未焼損の小型金属類や資源物を行政ルールに沿って分別・搬出する、庭木の剪定・根元付近の片付けで重機の進入スペースを確保する、付帯工事(物置・フェンス・門扉・簡易カーポートなど)を別業者で先行撤去しておく、などの方法があります。一方で、コンクリート基礎の斫り・高所の手壊し・危険物の取り扱いは業者に任せてください。

また、相見積もりを複数社で取り、現地調査で数量根拠を揃えた上で比較することは、過剰・過少見積りの是正に有効です。単価の安さのみで判断せず、産業廃棄物の処分先(マニフェストの発行)・アスベスト対応・写真台帳の提出・近隣対策など、法令順守と品質も必ず比較基準に入れましょう。

リユースや売却できるものの見極め

火災後でも、未焼損かつ汚損が軽微な資材や金属は「リユース・スクラップ」として換価でき、解体費用からの差引(買取)で総額を圧縮できる可能性があります。ただし、臭気が強い、熱で変形・脆化している、法令上の制約がある場合は買取不可です。買取の可否は解体業者または専門の買取業者の現地確認が前提になります。

| 対象物 | 期待できる取扱い | 注意点 |

|---|---|---|

| 鉄・アルミ・銅などの金属 | スクラップとして売却・差引 | 切断・搬出の手間と運搬費を差し引くと実質ゼロ〜小幅のプラスに留まることがある |

| 古材(梁・柱・建具)・古レンガ | 専門業者が選別買取・再利用 | 焦げ・臭気・割れがあると買取不可。選別・洗浄費が必要な場合あり |

| 瓦・外構石材 | 状態次第で再利用・譲渡 | 破断や汚損が軽微で数量がまとまっていることが条件になりやすい |

| 給湯器・室外機など設備機器 | 未焼損で年式が新しければ下取りの余地 | 熱・水・煤の影響で機能劣化の可能性。動作確認や保証が難しいと不可 |

電力・ガス・水道メーターなどの計量器類は事業者の資産であることが多く、所有権のない物品の取り外し・売却は行わないでください。買取が成立した場合は、見積書・請求書に「買取差引」の項目として明記し、数量・単価・差引額を透明化しておくとトラブル防止になります。

地域別の相場傾向 都市部と地方

同じ構造・同じ延床面積でも、地域によって解体費用の水準は変わります。背景には、処分場までの距離・道路事情・人件費・近隣対策の強度などが関係します。

| エリア | 相場の傾向 | 主な要因 | 見積り時の注意点 |

|---|---|---|---|

| 大都市圏(例:東京都区部・大阪市・名古屋市など) | 相対的に高め | 人件費・地場処分費の水準、狭小地・接道制約、近隣への配慮強化 | 特殊養生・交通誘導・時間制約の有無を事前共有。道路占用・使用の可否確認 |

| 政令市・中核市周辺 | 中程度 | 処分場アクセス良好、重機・車両の手配が比較的容易 | 残置物や付帯工事の有無による上下が出やすい。数量根拠の明記 |

| 地方都市・郊外 | 相対的に落ち着いた水準 | 用地に余裕があり重機効率が上がる一方、処分場までの距離で運搬費が増えることも | 運搬距離・回数の計上方法(台数・往復距離・時間)を確認 |

| 山間部・離島 | 条件次第で上振れ | 長距離運搬・フェリー輸送・仮置きの必要性 | 輸送費・待機費・天候リスクによる予備日設定を事前合意 |

地域差は「構造別の基準単価」に対して±の係数として現れます。大都市圏では騒音・粉じん対策や交通誘導員の常時配置が求められることが多く、郊外では搬入出効率が上がる代わりに処分場距離の影響を受けるなど、プラス・マイナスの要素が混在します。現地調査で道路幅・前面交通量・処分場までの距離・残置物の量を正しく測り、数量根拠に基づく見積りをそろえることが、地域差を織り込んだ適正価格につながります。

アスベスト対策と法令順守

火災後の解体では、屋根スレート・サイディング・ケイ酸カルシウム板・ビニル床タイル・吹付け材・保温材などの石綿含有建材(アスベスト含有建材)が熱で劣化し、非飛散性だった材料も脆化して繊維が飛散しやすくなるリスクが高まります。解体の前提は「事前調査で有無を確定し、法令に基づく届出・掲示を行い、解体前に適切な飛散防止措置で除去すること」です。2006年以前に建てられた建築物は特に注意が必要です。

事前調査の義務化と届出の流れ

解体・改修等に先立ち、対象建物の石綿含有の有無を調べる「事前調査」は法令で義務化されています。2023年10月以降、調査は有資格者である「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが求められます。調査は、設計図書の確認、現地目視、必要に応じた採取と分析(JIS A 1481に準拠)で判定します。火災で判別困難な場合は、より厳格な前提で飛散防止措置を計画します。

調査結果は、所定の様式で記録し、対象工事についてはオンラインシステムによる報告が求められます。また、石綿含有建材の除去・解体等を行う場合は、都道府県等に対し「特定粉じん排出等作業実施届出」を工事開始の14日前までに提出します(大気汚染防止法)。元請がいる場合は原則元請が届出者です。

| 手続き | 根拠法令 | 主な実施者 | 実施時期 | 要点 |

|---|---|---|---|---|

| 石綿事前調査 | 大気汚染防止法/石綿障害予防規則 | 建築物石綿含有建材調査者 | 見積・契約前〜着工前 | 図書・現地・必要に応じ分析(JIS A 1481)。火災で判別不能箇所はリスク前提で計画。 |

| 事前調査結果の報告 | 大気汚染防止法 | 元請(元請がいない場合は発注者等) | 着工前 | オンライン報告。建物情報、調査方法、結果、写真等を添付。 |

| 特定粉じん排出等作業実施届出 | 大気汚染防止法 | 元請 | 作業開始14日前まで | 対象建材、工法、養生方法、工程、責任者、連絡先等を届出。 |

| 労働者保護措置の整備 | 石綿障害予防規則/労働安全衛生法 | 施工業者 | 着工前〜工事中 | 石綿作業主任者選任、作業計画、保護具、教育、記録保存。 |

石綿含有建材は、原則として解体前に除去することが求められます。届出や作業基準に違反すると、指導・命令、工事の一時停止、罰則の対象となることがあります。

含有が判明した場合の除去方法

除去の基本は、隔離・湿潤化・集じん・適正梱包・確実な運搬処分・清掃確認の順に、安全基準を満たす手順で行うことです。火災現場では脆化により飛散性が高まるため、より厳格な養生と作業管理が必要です。

| レベル区分 | 代表建材 | 典型的な飛散防止措置・工法 | 廃棄物区分 |

|---|---|---|---|

| レベル1 | 吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール | 完全隔離養生、負圧維持、集じん・排気装置(HEPA)、徹底した湿潤除去、作業区画の出入管理 | 特別管理産業廃棄物 |

| レベル2 | 保温材、断熱材、耐火被覆材 | 隔離養生(必要に応じ負圧)、湿潤化、手工具中心の除去、HEPA付機器による集じん | 特別管理産業廃棄物 |

| レベル3 | スレート、サイディング、ケイ酸カルシウム板、ビニル床タイル等の成形板 | 低粉じん化工法(湿潤化、集じん機能付き工具、割らない・砕かない取外し、養生シートで覆工) | 産業廃棄物(非飛散性) |

レベル3でも火災で著しく脆化し、実質的に飛散性が高い状態の場合は、より厳格な隔離・湿潤化等の措置を適用します。除去は石綿作業主任者の指揮のもと、国家検定合格品の呼吸用保護具(例:防じんマスクDS2以上)・防護服・手袋・保護メガネを正しく着用して行います。

廃棄物の取扱いは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、飛散性は二重袋やフレコンバッグに密封し、内容物表示を行い、許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者・処分業者へマニフェスト(管理票)で管理します。マニフェストの写しは所定期間(通常5年間)保管します。非飛散性についても割砕を避け、粉じんの抑制と適正な運搬・処分を徹底します。

作業終了後は、目視で粉じん残留・付着の有無を確認し、HEPA対応の産業用真空掃除機による清掃、養生撤去の順に進め、写真台帳で工程・完了を記録します。

大気汚染防止法の測定と掲示

大気汚染防止法では、石綿の飛散防止を目的とした作業基準の遵守、事前調査結果の周知、現場の標識掲示が求められます。吹付け材等の隔離養生を伴う除去では、負圧の維持、集じん・排気装置の性能確認、作業中の点検記録の作成が重要です。必要に応じて、周辺環境への影響評価や繊維濃度の測定を実施し、結果を記録・保存します。

| 掲示物 | 主な記載事項 | 掲示の場所・タイミング | 記録・保管 |

|---|---|---|---|

| 事前調査結果の掲示 | 石綿含有の有無、該当箇所、建材種類、調査方法の概要 | 現場の見やすい位置に着工前から | 調査報告書・写真を現場および事務所で保管 |

| 作業標識(立入禁止・飛散防止措置中) | 工事件名、作業期間、元請・施工業者名、連絡先、責任者名 | 養生区画の出入口、仮囲いゲート | 標識設置状況の写真記録 |

| 届出関係の掲示 | 特定粉じん届出の受理番号、届出日、対象建材・工法の概要 | 現場掲示板 | 届出控・受理書面をファイリング |

| 点検・測定等の記録 | 負圧・点検結果、集じん機器の稼働・フィルター交換、清掃・残存確認 | 日々の巡回点検時に更新 | 日報・点検表として保存 |

掲示・点検・記録は、第三者への説明責任(アカウンタビリティ)と万一の苦情・事故時の立証に直結します。写真台帳と合わせて欠落のない運用を行いましょう。

近隣への周知と安全管理

火災後の解体は心理的・環境的な負荷が大きく、近隣対応の質がトラブル回避の鍵になります。着工前に、工事の目的(焼損建物の解体と石綿飛散防止のための除去)、工期、作業時間、車両動線、粉じん・騒音対策、緊急連絡先を説明します。掲示板にも同内容を明示し、問い合わせ窓口を一本化します。

安全管理では、仮囲い・防音シート・防じんネットの設置、散水や湿潤化の徹底、車両洗浄・道路清掃、養生区画の出入管理、資材・廃棄物の一時保管場所の飛散防止、夜間・強風時の作業可否判断を標準化します。周辺の学校・病院・高齢者施設がある場合は、時間帯の調整や追加の養生を講じます。苦情・通報があった場合の初動(現場停止→点検→是正→説明)のフローもあらかじめ共有しておきます。

また、施工体制(元請・下請・石綿除去専門チーム)、石綿作業主任者の配置、産業廃棄物収集運搬業者・処分場の許可番号や運搬経路の確認を事前に行い、マニフェストの適正な運用と併せて不法投棄のリスクをゼロにします。法令順守を裏付ける書類(事前調査報告、届出控、作業計画、日報・点検表、写真台帳、マニフェスト)は、解体後の保険請求や将来の売買・建築確認でも証拠資料になります。

火災保険と補助金で負担を軽減

残存物取片付け費用の上限と適用範囲

火災保険には、焼け跡のがれきや焼損した家財・建材等を撤去し、運搬・処分するための費用を補う「残存物取片付け費用(費用保険金)」が用意されている商品が一般的です。これは解体本体の費用と混同されがちですが、対象はあくまで「焼損等により残った不要物の撤去・処理」に限定されるのが通常です。

上限額や対象範囲は保険会社・商品・約款ごとに異なり、保険金額や損害保険金に対する割合、もしくは定額の限度額で規定されるのが一般的です。適用判断は保険会社の査定に基づくため、申請前に担当者へ対象費用の考え方を確認しておくとスムーズです。

解体業者に見積もりを依頼する際は、内訳に「残存物撤去」「分別」「運搬」「処理(焼却・埋立等の最終処分)」「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」「写真台帳作成」などの項目を明記してもらうと、保険申請での照合が容易になります。アスベスト含有の可能性がある建材の混在が見込まれる場合は、事前調査費・分析費・適正処理費の扱いが約款上どうなるかを必ず確認してください。

| 見積項目 | 残存物取片付け費用の適用目安 | 申請時の留意点 |

|---|---|---|

| 焼け跡のがれき・建材・家財の撤去 | 対象となることが多い | 被災前後・撤去前後の写真や数量根拠を用意 |

| 分別・袋詰め・積込・運搬・処分 | 対象となることが多い | 運搬距離や処分方法、処分単価の根拠を明記 |

| 未焼損部位の構造体解体 | 原則対象外 | 建物本体の損害保険金や自費扱いで区分計上 |

| 足場・養生・仮囲い・防犯対策 | 原則対象外 | 損害防止費用として申請可否を事前確認 |

| アスベスト事前調査・除去・処理 | 約款により異なる | 保険会社の承認要否・対象範囲を事前に確認 |

| 地中障害物の撤去 | 原則対象外 | 別見積で区分。必要なら別途補助や自費で対応 |

実務では、罹災証明書、被害状況写真、解体業者の見積書・契約書・請求書、マニフェスト、写真台帳などの書類が求められます。どの費目を「残存物取片付け費用」で申請し、どの費目を「損害防止費用」や「臨時費用保険金」で補うのか、保険会社の担当者と事前に擦り合わせてから工事に着手すると、結果的に自己負担の最小化につながります。

臨時費用損害防止費用の使い方

臨時費用保険金は、火災による保険金の支払事由が発生した際に、再建・片付けに伴う雑費や予見困難な費用の一部を補う目的で支払われる費用保険金です。用途が広く、仮住まい関連費、引越し・保管費、各種手数料などに充当できる設計の商品が多く見られます(支払方法・限度は商品により異なります)。

損害防止費用は、損害の拡大を防ぐために合理的に要した実費を補償する枠組みで、例えばブルーシート養生、仮囲い・仮設フェンス、防火・防犯の応急措置、雨仕舞い、倒壊防止の補強などが該当し得ます。領収書や実施写真、発生日・内容の説明が必要となるのが一般的です。

臨時費用は「再建過程の雑費」、損害防止費用は「これ以上の損害を食い止めるための応急措置」と整理し、目的ごとに領収書や写真を分けて保管すると、審査が迅速になりやすくなります。

| 費用種別 | 支払の一般的傾向 | 主な使い道の例 | 必要書類の例 |

|---|---|---|---|

| 臨時費用保険金 | 損害保険金に付加して限度内で支払い | 仮住まい・引越し・保管・各種手数料 | 請求書、支払明細、説明書き(用途の内訳) |

| 損害防止費用 | 応急措置の実費精算(合理的範囲) | 養生・仮囲い・防犯施錠・倒壊防止 | 領収書、実施写真、作業日・内容の記録 |

いずれも、原則として事前に保険会社へ連絡し、対象可否や必要書類の指示を受けてから実施・申請すると安心です。やむを得ず夜間や休日に応急対応を行った場合でも、後日説明できるように証跡を残しましょう。

保険金が下りる時期とつなぎ資金の考え方

火災保険の支払いまでの流れは、事故受付→現地調査→見積・資料提出→査定→支払いという順序が一般的です。被害規模、写真・書類の完備度、アスベスト関連の有無などにより期間は変動します。

保険金の着金までに時間を要する場合があるため、解体費用の支払いは「工程ごとの出来高払い」や「請求書発行のタイミング調整」など、解体業者と現実的なスケジュールを共有しておくことが重要です。

つなぎ資金の手当てとしては、保険会社が状況に応じて一部前払い・概算払いに応じる場合や、金融機関の短期資金、自治体の貸付あっせん等が検討対象となります(取扱いの有無や条件は機関によって異なります)。金利・手数料・返済計画を確認し、保険金の見込み額と支払予定日を基準に無理のない資金計画を立ててください。

| 手段 | 特徴 | 留意点 |

|---|---|---|

| 保険会社の一部前払い・概算払い | 被害の確度が高い部分から先行支払いに応じる場合がある | 対象可否・限度・必要資料は会社判断。早めに相談 |

| 出来高払い(解体業者) | 工程に応じて段階的に支払い | 契約前に支払条件・検収方法・請求タイミングを明確化 |

| 金融機関の短期資金 | 短期での資金確保が可能 | 金利・手数料、返済開始時期の確認が必須 |

| 自治体等の貸付あっせん | 災害時に実施される場合がある | 対象要件・受付期間・必要書類を窓口で確認 |

自治体の補助金と公費解体の条件

自治体には、火災後の解体・除却を支援する制度が設けられている場合があります。代表的には、災害救助法が適用される大規模災害時の「被災家屋の公費解体」、平時でも実施されることのある「危険家屋除却補助(空き家対策関連)」、アスベストの「事前調査・除去費補助」などが挙げられます。

単独の火災は公費解体の対象外となることが多く、利用可能な制度は自治体ごとに要件・受付期間・補助率が異なります。工事着手前に交付要綱と窓口の指示を必ず確認してください(交付決定前の着手は対象外となるのが一般的)。

| 制度 | 主な対象 | 主な条件の例 | 申請のタイミング | 保険との関係 |

|---|---|---|---|---|

| 被災家屋の公費解体(災害救助法適用時) | 大規模災害で損壊した家屋 | 罹災証明書の区分、所有者の同意、期間内申請 | 受付期間内に申請し交付決定後 | 同一費目の二重給付は不可。保険金と整理 |

| 危険家屋除却補助(空き家対策関連) | 倒壊等のおそれがある老朽・焼損家屋 | 現地調査、所有者要件、事前申請・交付決定 | 工事契約・着手前 | 保険金受領分を控除するなど調整が入る場合あり |

| アスベスト事前調査・除去費補助 | 石綿含有の疑い・判明建材がある解体 | 有資格者の事前調査・届出、計画書・作業基準の順守 | 調査・工事の着手前 | 保険対象外部分の補填など、重複は不可が一般的 |

| 税・料金の減免(自治体実施) | 罹災者の生活再建を支援 | 罹災証明書の提出、所定の手続 | 指定期間内に申請 | 補助金とは別枠。詳細は各窓口で確認 |

補助金と保険は「同じ費用を二重で受けない」整理が原則です。見積書の内訳を費目ごとに明確に分け、補助金対象部分・保険対象部分・自己負担部分を区分できるようにしておくと、審査が円滑になります。必要書類の例として、申請書、罹災証明書、現況写真、見積書(相見積もりが必要な場合あり)、所有者確認書類、工程表、完了実績書類(写真台帳・マニフェスト・請求書等)が挙げられます。

相談先 国土交通省環境省自治体窓口

制度の適用可否や手続きの詳細は公的機関での確認が確実です。特に、解体やアスベスト、大気汚染防止法、建設リサイクル法、産業廃棄物の適正処理、補助金・減免の要件は担当部署が分かれるため、最初に相談窓口を整理してから必要書類を準備しましょう。

| 相談先 | 主な所管 | 相談できる内容 | 持参するとよい資料 |

|---|---|---|---|

| 国土交通省 | 建設リサイクル法、解体工事の契約・工程の標準化等 | 解体に伴う届出の考え方、適正な分別・再資源化の基準 | 見積書内訳、工程表、分別計画の概要 |

| 環境省 | 大気汚染防止法(石綿)、産業廃棄物処理 | アスベスト事前調査・届出、除去・処理基準、マニフェスト | 事前調査結果、分析票、処理委託契約の写し |

| 市区町村役場(自治体窓口) | 補助金、公費解体、税・料金の減免、生活支援 | 危険家屋除却補助、公費解体の対象可否、各種減免の手続 | 罹災証明書、現況写真、登記事項証明書、見積書 |

保険・補助金・法令の各要件は変更されることがあるため、最終判断は必ず最新の約款・交付要綱・担当窓口の案内に従ってください。解体業者には、公的制度を踏まえた見積内訳の作成や申請書類用の写真台帳・マニフェストの整備を依頼し、保険会社・自治体との整合が取れた形で負担軽減を図りましょう。

即日対応の流れと準備

火災後の現場は倒壊・漏電・再燃焼・有害粉じんなどのリスクが高く、同時に警察・消防・保険会社による検証と損害調査の対象でもあります。即日対応では「安全確保」と「証拠保全」を最優先に、応急養生と関係機関連携を同時並行で進めることが鉄則です。ここでは、当日の標準フローと準備物、夜間休日の連絡体制、検証終了までにできない作業の境界、仮設電源・給水の手配を、実務で使える粒度で整理します。

以下は、火災直後から当日夜までの即日対応フローの一例です。地域や被災規模、道路幅員、建物構造(木造・鉄骨造・RC造)により所要時間は変動します。

| フェーズ | 目安時間帯 | 主担当 | 主な作業 | 必要書類・記録 |

|---|---|---|---|---|

| 連絡受付・一次ヒアリング | 0〜30分 | コール担当・現場責任者 | 所在地・被災状況・構造・延床面積・接道・重機進入可否・近隣状況・負傷者有無の確認、初動判断 | ヒアリングシート、保険証券情報、現場写真の共有 |

| 出動準備・積込み | 30〜60分 | 出動班 | 防炎シート・単管足場材・仮設フェンス・土のう・吸水マット・投光器・発電機・コーン・立入禁止掲示の積込み | 資材チェックリスト、PPEチェック |

| 現場到着・危険度評価 | 到着〜30分 | 現場監督 | 立入禁止と仮囲い、倒壊・落下・漏電・ガス漏れの有無を評価、一酸化炭素などの環境安全確認 | 危険源マップ、立入管理台帳、初期写真台帳 |

| 応急養生・防犯防災 | 30〜180分 | 作業班 | 開口部塞ぎ、雨仕舞い、飛散・粉じん抑制、臭気・流出対策、仮囲いと保安灯設置、近隣への掲示 | 応急養生計画メモ、作業前後写真、掲示記録 |

| 関係機関連携 | 並行 | 現場監督・施主 | 警察・消防・保険会社(損害調査)の調整、電力・ガス・水道の緊急手配 | 連絡記録、立会い記録 |

| 概算見積・次工程の提示 | 当日〜翌日 | 営業・積算 | 解体計画案、アスベストの可能性確認、事前調査・届出段取り、工程と費用の目安共有 | 概算見積、工程表(たたき台) |

| 夜間保安体制の確立 | 当夜 | 現場監督・警備 | 仮設フェンス・防犯カメラ・センサーライト・巡回の設定 | 保安計画、巡回日誌 |

応急養生の実施項目と必要資材

応急養生の目的は、倒壊・落下・飛散・漏電・雨水浸入・臭気拡散・消火剤や汚濁水の流出を最小化し、近隣被害と二次災害を防ぐことです。養生は防炎性能のある資材を用い、作業前後の写真記録を必ず残し、保険会社や鑑定人への説明に耐える形で可視化します。石綿(アスベスト)含有の可能性がある材料(スレート波板、サイディング、吹付材など)には触れず、破砕・削孔・切断を行わないよう徹底します。

即日で投入する代表的な資材と使い方の目安です。現場の規模・構造・接道条件により数量は変動します。

| 資材名 | 主な用途 | 即日標準数量の目安 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 防炎ブルーシート・養生シート | 開口部の封鎖、屋根・外壁の雨仕舞い | 100〜300㎡ | 防炎品を使用、鋭利物で破れやすい箇所は二重張り |

| メッシュシート・防炎シート | 飛散防止、粉じん・スス拡散抑制 | 100〜300㎡ | 風荷重に注意し単管等へ確実に固定 |

| 単管パイプ・クランプ・ジャッキベース | 簡易足場、仮囲い枠 | 一式 | 倒壊危険部の支持補強は専門者の指示で最小限に |

| 仮設フェンス・バリケード | 立入禁止・防犯 | 周囲延長分 | 出入口を限定し鍵管理、夜間は施錠 |

| コーン・コーンバー・立入禁止テープ・掲示板 | 危険区域の明示、近隣周知 | 一式 | 連絡先・作業時間・業者名を掲示 |

| 土のう・吸水マット・オイル吸着材 | 消火剤・汚濁水・油分の流出防止 | 20〜50袋 | 側溝・雨水桝周りを重点封鎖、回収廃棄を徹底 |

| ロープ・ラッシングベルト・結束バンド | シート固定、仮留め | 一式 | 鋭利部は当て木・当て布で養生 |

| 投光器・保安灯・発電機 | 夜間照明・保安灯 | 投光器4〜8台、発電機1台 | 排気は屋外、延長コードは防雨型を使用 |

| 散水機・噴霧器(微細ミスト) | 粉じん・臭気の一次抑制 | 1〜2台 | 流出しない量で、近隣への飛散に配慮 |

| 消火器・ホースリール | 再燃焼の初期消火 | 適正在庫 | 消防の指示に従い配置 |

実施手順は、危険源の特定とゾーニング(危険区域・作業区域・退避区域)から始め、開口部の封鎖、屋根や外壁の雨仕舞い、仮囲い・掲示の順で進めます。消火剤や煤の流出は近隣クレームにつながりやすいため、土のうや吸着材で側溝を先行防護します。アスベストの可能性がある建材に接触する作業は、事前調査と届出が終わるまで行わないのが原則です。

夜間休日の緊急連絡体制

夜間・休日でも連絡がつく窓口と現場責任者の二重体制を整え、初動判断と出動可否を迅速に決定できる仕組みが不可欠です。緊急時は「誰に・何を・どの順で共有するか」を決めた連絡網と、一次連絡で確認すべき事項の定型をあらかじめ用意します。以下は連絡先整理のひな型です。

| 区分 | 担当 | 連絡手段 | 主な役割・判断 |

|---|---|---|---|

| 解体業者 | コールセンターまたは当直、現場監督 | 電話・SMS・メール | 初動受付、出動判断、資材手配、現場指揮 |

| 施主・管理者 | 代表者 | 電話 | 立入・応急作業の同意、保険情報の共有 |

| 保険会社 | 損害サービス・鑑定人 | 電話・メール | 現場検証の段取り、写真・書類要件の指示 |

| 警察・消防 | 所轄警察署・消防署 | 電話 | 現場検証の予定・立入範囲の確認、再燃・安全情報 |

| 電力会社 | 東京電力パワーグリッド等 | 緊急ダイヤル | 漏電・引込の安全措置、臨時電源の相談 |

| ガス会社 | 東京ガス・大阪ガス等 | 緊急ダイヤル | ガス遮断・安全確認 |

| 水道局 | 各自治体水道局 | 電話 | 漏水・止水、仮設水利用の相談 |

| 警備 | 警備会社・保安員 | 電話 | 夜間の巡回・防犯カメラ設置 |

| 近隣・管理組合 | 代表者・管理会社 | 電話 | 作業時間・騒音・臭気の周知、連絡先の共有 |

一次連絡で共有すべき要点は、正確な住所と目印、建物の構造・階数・延床面積、倒壊や落下の危険箇所、電気・ガス・水道の状況、危険物(LPガスボンベ・塗料・バッテリー等)の有無、車両の進入経路と道路幅員、夜間照明の必要度です。連絡の日時・担当・内容は必ず記録化し、当日の作業日誌と写真台帳に紐づけて保険会社・鑑定人と共有できるようにします。

検証終了前にできない作業の注意

警察・消防の現場検証や保険会社の損害調査が完了するまでは、原形を変える行為は厳に慎む必要があります。検証完了前は「撤去・搬出・破砕・切断・重機による転倒処理」などの行為を行わないことが原則です。やむを得ず危険排除が必要な場合は、関係機関の指示・同意を得て、写真と動画で前後の記録を残し、作業範囲を最小限にとどめます。

| 区分 | 具体例 | 可否の目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 立入管理 | 仮囲い・コーン・掲示で立入禁止 | 可 | 通行人・近隣の安全確保が目的 |

| 雨仕舞い・飛散抑制 | 防炎シートで開口部封鎖、粉じん抑制 | 可 | 建物の原形を変えない範囲で実施 |

| 再燃防止・漏電対策 | 消火器配置、電源遮断の確認 | 可 | 電気設備は電力会社の指示に従う |

| 危険排除 | 今にも落下する部材の一時固定 | 条件付可 | 写真記録と範囲の限定、指示の下で実施 |

| 家財・残置物 | 焼け残り家財の搬出・処分 | 不可 | 証拠保全と保険査定に影響 |

| 建材の撤去 | 焦げた外壁・屋根材の撤去 | 不可 | 原因特定の妨げ、飛散リスク |

| アスベスト疑い部材 | スレート・吹付材への接触 | 不可 | 事前調査・届出・隔離養生後に実施 |

| 重機作業 | 重機搬入・倒壊処理 | 不可 | 検証完了と許可・計画策定後 |

また、電気メーターやガス設備の取り外しは関係事業者が行うため、解体業者や施主の判断で触れないでください。応急対応であっても作業ごとに着手前・着手後の写真と簡易メモを残し、誰が・何のために・どこまで実施したかを明確化することが、後日のトラブル防止と保険金請求の円滑化につながります。

仮設電源や給水の手配

即日作業では、暗所照明や保安灯、粉じん・臭気の一次抑制に最低限の電源と水が必要です。当日は可搬式発電機とポリタンク等で対応し、翌日以降に仮設電力契約・仮設水道の正式手配へ移行するのが一般的です。発電機は屋外・換気の良い場所に設置し、延長コードは防雨型を用いて漏電を防止します。散水は流出と近隣への飛散を避ける最小限の量で運用します。

| 項目 | 即日対応手段 | 主な用途 | 留意点・手配先 | 後日の切替 |

|---|---|---|---|---|

| 仮設電源 | 可搬式発電機(インバーター推奨) | 投光器・保安灯・通信・小型工具の電源 | 屋外設置・排気管理・防雨配線、必要に応じて電力会社へ相談 | 仮設電力契約(申請〜供給開始に日数を要する) |

| 照明 | LED投光器・センサーライト・保安灯 | 夜間安全確保・防犯 | 近隣宅の眩惑に配慮し向きを調整 | 仮設配電盤からの安定供給に切替 |

| 給水 | ポリタンク・折りたたみタンク・散水車 | 粉じん・臭気の一次抑制、清掃 | 流出防止の養生と回収を徹底、水道局との相談は後日 | 仮設水道(仮設メーター)へ切替 |

近隣の共有蛇口や屋外コンセントを借用する場合は必ず承諾を得て、使用時間と目的を明示し、費用負担の取り決めを文書で残します。夜間は騒音・振動に配慮し、防音型発電機の使用や稼働時間の制限を検討してください。即日対応費には緊急出動費や時間外割増が含まれることがあるため、可能な範囲で事前に説明と同意を取り、同意内容を作業日誌に記録します。

工事の進め方と標準工程

火災後の解体工事は、通常の解体よりも安全対策と法令順守、そして近隣配慮の比重が高くなります。ここでは、解体工事の着手前から引渡し、滅失登記までの標準的な流れを、現場での実務に沿って具体的に解説します。警察・消防による原因調査や保険会社の現場検証が完了していることを必ず確認してから、工事工程に進んでください。

以下は、木造戸建てを想定した標準工程の全体像です。規模・構造(木造・鉄骨造・RC造)や立地(狭小地・前面道路の幅員・搬入規制)によって期間や手順は変動します。

| 工程 | 主な作業内容 | 主な担当 | 必要書類・届出例 | 期間の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 近隣挨拶・工程表配布 | 両隣・向かい・裏手・生活導線(通学路等)へ挨拶、工事案内配布、現場掲示の設置 | 解体業者(現場代理人)+施主 | 工事案内、工程表、緊急連絡先、工事標識 | 着工の約1週間前〜直前 |

| ライフライン停止 | 電気・ガス・水道・通信の停止手配、メーター撤去、引込線・配管の安全措置 | 施主(業者がサポート) | 停止・解約申込、閉栓依頼、道路使用/占用許可(必要時) | 各社の予約状況による |

| 仮設・養生 | 足場設置、防炎・防音シート、仮囲い、養生、仮設トイレ、掲示類設置 | 解体業者 | 近隣説明資料、許可証の写し(道路使用等) | 1〜2日程度 |

| 内装撤去・手壊し | 残置物撤去、内装材の分別、屋根材・サッシ等を手作業で分離 | 解体業者 | 分別記録(建設リサイクル法) | 2〜3日程度 |

| 上屋解体(重機) | 油圧ショベル等で解体、散水・粉じん抑制、騒音・振動管理 | 解体業者 | 安全書類、石綿事前調査結果の掲示(該当時) | 3〜5日程度 |

| 基礎・土間解体 | コンクリート基礎・土間の破砕、埋設物の確認・撤去 | 解体業者 | 追加工事合意書(地中障害物発生時) | 1〜2日程度 |

| 産廃運搬・中間処理 | 分別品目ごとに運搬・処理、場内清掃、道路清掃、飛散対策 | 収集運搬業者/中間処理業者 | 産業廃棄物管理票(紙/電子マニフェスト) | 工期中継続 |

| 整地・引渡し | 整地・転圧、最終清掃、境界確認、仮囲い撤去、検査・立会い | 解体業者+施主 | 工事完了報告書、写真台帳、解体(取壊し)証明書 | 1日程度 |

| 滅失登記 | 法務局へ建物滅失登記の申請 | 施主(司法書士に委任可) | 申請書、原因証明情報(解体業者の証明書)等 | 解体後できるだけ早く |

近隣挨拶と工程表の配布

火災後は周辺住民も心理的に不安定になりやすいため、着工前のコミュニケーションがトラブル予防の要です。「工期」「作業時間帯」「粉じん・騒音のピーク」「搬入車両の台数とルート」「緊急連絡先」を明記した案内を、現場代理人が直接持参して説明し、工程表も配布しましょう。マンション・長屋・私道持分が絡む場合は、管理組合や町内会への説明も有効です。

訪問範囲は、両隣・向かい・背後のほか、工事車両が通過する経路の住戸や通学路沿いまでを目安に設定します。掲示板・ポスティングを併用し、工事標識(発注者名・施工者名・責任者・連絡先)や緊急時の連絡先を現場正面に掲示しておくと安心です。必要に応じて、所轄警察署の道路使用許可や道路管理者の道路占用許可の写しを現場に備え付けます。

| 案内に記載すべき事項 | 具体例 |

|---|---|

| 工期と作業時間 | 工期:〇月〇日〜〇月〇日/作業時間:8:00〜17:00(休工:日・祝) |

| 騒音・粉じんのピーク | 基礎破砕日は騒音が大きくなります/上屋解体時は散水により粉じん抑制 |

| 車両とルート | 4t車中心/交通誘導員を配置/学校の登下校時間帯は搬出制限 |

| 対策とお願い | 防炎・防音シート養生、散水の実施/洗濯物の外干しは工事日を避けてご協力ください |

| 連絡先 | 現場責任者の携帯番号、会社代表番号、施主連絡先(必要に応じて) |

着工後も「進捗の掲示」「騒音・粉じんの見える化(簡易メーターの掲示や日報)」を行うと、信頼性が高まります。工程変更(天候や調査結果による延長など)は、理由と新しい見通しをすぐに共有することが、苦情を未然に防ぐ最善策です。

電気東京電力ガス東京ガス水道の停止

二次災害防止の観点から、解体前のライフライン停止は必須です。原則として、契約名義人(施主)が手続きを行い、解体業者がスケジュール調整や技術的助言を行います。メーターや引込設備の撤去前に、屋内配線・ガス管・水道メーター周りへ手を加えないでください。

| 種別 | 手続の名称 | 窓口の例 | 立会い | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 電気 | 契約停止・計器(メーター)撤去、引込線撤去 | 東京電力エナジーパートナー、関西電力など地域の電力会社 | 原則不要(状況により有) | 仮設電源が必要な場合は別途申請/太陽光発電は売電停止・機器撤去計画を設計者と連携 |

| 都市ガス | ガス閉栓・メーター撤去 | 東京ガス、大阪ガス等 | 原則必要 | 敷地内埋設管の状態を確認/機器撤去はガス事業者の指示に従う |

| LPガス | ボンベ回収・供給設備撤去 | 契約中のLPガス販売店 | 必要 | ボンベ残ガスの安全排気を実施/残置機器は撤去手配 |

| 水道 | 止水・メーター撤去・(必要に応じ)給水装置廃止届 | 各自治体の水道局 | 原則不要 | 散水等で仮設給水を使う場合は停止時期を工事と調整/メーターボックス撤去の要否を確認 |

| 通信 | 固定電話・光回線の撤去・解約 | NTT、各通信事業者 | 機器回収で必要な場合あり | 引込線の撤去時期を重機搬入前に設定/ケーブル残置を避ける |

火災で屋内立入が危険な場合は、各事業者の安全基準に沿って外部からの閉止や撤去方法が調整されます。作業日は工程表に反映し、近隣へも周知しておきましょう。

足場・養生・解体・分別・産廃運搬

仮設・養生から解体・運搬・整地までの現場作業は、工程管理と記録(写真・日報・マニフェスト)の精度が品質を左右します。

仮設・養生では、足場を組み、防炎・防音シートで四周を覆い、仮囲い・ゲート・注意喚起看板を設置します。前面道路の占用が必要な場合は、所轄警察署の道路使用許可および道路管理者の道路占用許可の取得が前提です。狭小地や交通量の多い道路では交通誘導員を配置し、粉じん抑制の散水設備、消火器の常備、仮設トイレの設置も行います。

解体本体では、まず内装材・屋根材・サッシ等を手作業で分離し、構造体は油圧ショベル等で上屋から安全に崩していきます。木くず・金属くず・コンクリートがら・石膏ボード・ガラス陶磁器くずなどの分別解体は、建設リサイクル法に基づいて計画的に実施します。粉じんは常時散水で抑制し、騒音・振動は時間帯を配慮します。隣地建物との離隔が小さい場合や共同住宅・商店街などの密集地では、手壊しの比率を高め、重機のブーム操作範囲・転倒防止を厳格に管理します。

基礎・土間の解体では、地中埋設物(古い基礎・浄化槽・井戸・配管・廃材)の有無を慎重に確認します。契約に基づき、想定外の埋設物が見つかった場合は写真・位置・数量を提示し、追加工事の範囲と単価について事前に合意のうえで施工します。敷地外への泥や粉じんの持ち出しを防ぐため、車両のタイヤ洗浄や道路清掃も適宜実施します。

産業廃棄物の運搬は、許可車両で積載し、適法な中間処理・最終処分場へ搬入します。電子マニフェスト(JWNET)または紙マニフェストで委託と受渡しを管理し、処分場の計量伝票・受入票など証憑を蓄積します。アスベスト含有建材が事前調査で判明している場合は、規定の養生・除去・計測・掲示が完了してから、解体工程へ進みます。

マニフェストと写真台帳の受領

建設工事に伴う産業廃棄物の法的な排出事業者は元請業者(解体業者が元請の場合はその解体業者)です。発注者(施主)は、適法処理が実施されたことを確認するため、管理書類と写真記録の提出を受けて保管します。火災保険の請求や自治体補助金の申請では、写真台帳・解体証明書・マニフェストの写しが重要書類として求められる場合があります。

| 提出物 | 発行・作成者 | 受領タイミング | 主な用途・保管 |

|---|---|---|---|

| 産業廃棄物管理票(紙/電子) | 元請(解体業者)→運搬・処分業者 | 運搬・処分完了後、最終処分終了の確認まで | 適正処理の証明(業者は法定保存)/施主は写しを保管推奨 |

| 写真台帳(着工前・工程中・完了) | 解体業者 | 引渡し時 | 保険・補助金申請、将来のトレーサビリティ |

| 工事完了報告書・解体(取壊し)証明書 | 解体業者 | 引渡し時 | 滅失登記の原因証明情報として利用 |

| 計量伝票・受入証明(必要に応じ) | 中間処理/最終処分場 | 工事中〜引渡し時 | 数量・処理先の透明性確保 |

写真台帳は「全景」「四周」「足場・養生」「分別状況」「搬出」「処分場看板と積荷」「基礎撤去」「整地・境界」の時系列が基本です。可能であれば日付入りで撮影し、電子データでの提出も依頼しておくと後工程で使いやすくなります。

滅失登記と土地の活用計画

建物解体後は、不動産登記上の建物情報を抹消する「建物滅失登記」を法務局へ申請します。一般に、解体業者の「解体(取壊し)証明書」や工事完了報告書を原因証明情報として添付します。司法書士へ委任しても、自分で申請しても構いません。滅失登記の完了が遅れると、自治体の課税情報の更新が遅れることがあるため、解体完了後は速やかな申請が望ましいです。

| ステップ | 内容 | 主な担当 | 受け取る書類・ポイント |

|---|---|---|---|

| 1. 解体完了確認 | 現地の最終確認、境界・整地状況の確認 | 施主+解体業者 | 工事完了報告書、解体(取壊し)証明書、写真台帳 |

| 2. 申請準備 | 申請書作成、原因証明情報の添付、本人確認資料の準備 | 施主(司法書士に委任可) | 法務局様式の申請書一式 |

| 3. 申請・完了 | 所管の法務局へ申請、登記完了の確認 | 施主または司法書士 | 登記完了の通知(登記情報の更新を確認) |

土地の活用は、再建・売却・一時利用(月極駐車場・資材置き場等)など選択肢があります。再建する場合は、設計者・工務店と地盤調査・配置計画・仮設計画(電源・水道)を早期に共有し、境界の立会い・測量や越境物の是正を先行するとスムーズです。売却・一時利用では、雑草・防犯の観点から、砕石敷き・簡易フェンス・定期清掃などの維持管理計画を立てておくと良いでしょう。更地引渡しの条件(地中障害物の扱い、残置の可否、境界の明示)は、工事の完了検査時に双方で確認し、書面に残しておくと後トラブルを防げます。

事例で学ぶ火事後の解体費用と保険適用

ここでは、2025年時点の実勢に沿ったモデルケースを用い、火事後の解体にかかる費用感と保険の適用範囲を具体的にイメージできるよう解説します。金額は税込の目安で、地域・時期・処分単価・構造・アスベストの有無・搬出条件により差が出ます。実際の支払い可否や限度額はご加入の火災保険の約款・特約によって大きく異なるため、保険証券と担当者の案内を必ず確認してください。

木造二階建の全焼の例

延床約30坪の木造住宅が全焼。警察・消防の現場検証が終わり次第、飛散・崩落を防ぐための養生を行い、手壊し併用で解体・撤去を実施するケースです。アスベスト事前調査で含有建材は無と判定(分析証明書取得)。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 構造・規模 | 木造2階建・延床約30坪(約99㎡) |

| 被災状況 | 全焼(り災証明:全焼)。屋根・2階床の大部分が焼失、壁の一部傾倒 |

| 立地・搬出条件 | 前面道路4m、隣家近接。近隣養生と散水の強化が必要 |

| アスベスト調査 | 石綿事前調査を実施(分析無含有)。調査結果の掲示・報告対応 |

費用内訳のイメージは次のとおりです。全焼現場は炭化材・焼失物の分別と小運搬が増えるため、同規模の通常解体より増額傾向です。

| 費用項目 | 数量・条件 | 単価・計算例 | 金額目安(税込) |

|---|---|---|---|

| 石綿事前調査(分析含) | 一式 | — | 5.5万〜11万円 |

| 仮設足場・防音防炎シート | 周囲養生強化 | — | 15万〜25万円 |

| 解体工事(手壊し併用) | 木造30坪 | 6.0万円/坪 | 約180万円 |

| 散水・粉じん対策・仮設水 | 一式 | — | 5万〜10万円 |

| 産廃運搬・処分(焼損材・灰) | 分別強化・小運搬多 | — | 25万〜45万円 |

| 重機回送・搬入出 | 一式 | — | 4万〜8万円 |

| 付帯撤去(CB塀・土間など) | 規模により | — | 10万〜25万円 |

| 諸経費 | 安全管理・書類 | — | 5万〜10万円 |

| 合計目安 | — | — | 約250万〜310万円 |

保険の取り扱い(例)と必要書類のポイントです。残存物取片付け費用の限度額が工事費を下回る場合、差額は自己負担になります。

| 費用項目 | 多くの火災保険での取り扱い例 | 申請で求められやすい書類 |

|---|---|---|

| 解体・撤去(本体) | 残存物取片付け費用の対象となることが多い(限度額あり) | 見積書・内訳書、被害写真、罹災証明書、工事前中後の写真台帳 |

| 産廃運搬・処分 | 上記と同枠で対象となることが多い | 見積書、産業廃棄物管理票(マニフェスト)控え、処分証明 |

| 仮設足場・養生 | 撤去に必要な費用として認められることがある | 内訳明細、施工写真(防音・防炎シート掲示含) |

| アスベスト対策費 | 特約の有無・約款により扱いが分かれる | 事前調査結果報告書、分析結果、届出控 |

| 付帯撤去(外構等) | 建物付属設備の扱いは契約次第 | 被害状況写真、内訳明細 |

支払いまでの流れは、現場検証の完了→保険会社へ連絡・必要書類案内→解体業者の見積提出→鑑定人の確認→承認後着工→完了書類提出→支払いが一般的です。即日対応が必要な場合でも、検証前に原形を変える作業は実施できないため、応急養生までに留める判断が重要です。

鉄骨造一部焼損の部分解体の例

鉄骨造の店舗兼住宅(延床約50坪)のうち、厨房側約15坪を焼損。非被災部分は使用継続のため、粉じん・臭気の遮断を重視しつつ、被災範囲のみを切り離して撤去するケースです。構造部材の熱影響は建築士の所見で可否判断し、必要に応じて補修設計と連携します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 構造・規模 | 鉄骨造・延床約50坪/部分解体約15坪 |

| 被災状況 | 一部焼損(り災証明:半焼・一部焼)。煙・煤の付着範囲が広い |

| 工法 | 手壊し+ガス切断併用、仮設間仕切りで非被災部を保護 |

| 営業継続配慮 | 作業時間帯の制限、におい・粉じん対策の強化 |

| 費用項目 | 数量・条件 | 単価・計算例 | 金額目安(税込) |

|---|---|---|---|

| 石綿事前調査(分析含) | 一式 | — | 5.5万〜11万円 |

| 仮設足場・間仕切り養生 | 遮断・陰圧排気等 | — | 20万〜35万円 |

| 部分解体(鉄骨・下地) | 約15坪 | 9.0万〜11.0万円/坪 | 約135万〜165万円 |

| 切断・吊り降ろし・養生強化 | 一式 | — | 10万〜25万円 |

| 産廃運搬・処分 | 金属・可燃・不燃分別 | — | 18万〜35万円 |

| 臭気・煤の一次クリーニング | 解体範囲内 | — | 8万〜15万円 |

| 諸経費 | 安全管理・書類 | — | 5万〜10万円 |

| 合計目安 | — | — | 約201万〜291万円 |

| 費用項目 | 保険での扱いの傾向(例) | 留意点・書類 |

|---|---|---|

| 被災部の撤去・処分 | 残存物取片付け費用で対象となることが多い | 被災範囲の線引きを図面・写真で明確化 |

| 非被災部の仮設間仕切り | 撤去に必要な措置として認定される場合あり | 必要性の説明文・施工写真 |

| 営業継続のための追加費 | 約款上対象外となることがある | 対象外費用は見積上も区分して明記 |

| 臭気・煤清掃 | 契約によって可否が分かれる | 被害状況写真、作業報告書 |

部分解体は「どこまでが被災部か」を図面・写真・内訳で切り分けることが保険認定の鍵です。構造安全性の判断が絡む場合は、解体業者と建築士・保険担当の三者で早期に整合を取るとスムーズです。

都市部狭小地で重機不使用の例

木造平屋・延床約15坪、前面道路2m・電柱が近接し重機が入らないケース。全て手壊し・小運搬での解体となり、近隣が至近のため騒音・振動・粉じん対策や誘導警備を強化します。現場検証が完了するまでの間は応急養生のみ実施。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 構造・規模 | 木造平屋・約15坪(約50㎡) |

| 搬出条件 | 車両進入不可・人力小運搬。道路使用許可・近隣説明が必要 |

| 近隣環境 | 隣地との離隔が小さく、防音・防炎シートで全面養生 |

| 費用項目 | 数量・条件 | 単価・計算例 | 金額目安(税込) |

|---|---|---|---|

| 石綿事前調査(分析含) | 一式 | — | 5.5万〜11万円 |

| 全面養生(防音・防炎) | 狭小地仕様 | — | 12万〜20万円 |

| 手壊し解体(重機不使用) | 木造15坪 | 7.5万〜9.5万円/坪 | 約113万〜143万円 |

| 小運搬・積替え | 台車・一輪車搬出 | — | 10万〜25万円 |

| 産廃運搬・処分 | 分別徹底 | — | 15万〜30万円 |

| 警備員・交通誘導 | 通行量に応じて配置 | — | 8万〜18万円 |

| 諸経費 | 安全管理・書類 | — | 4万〜8万円 |

| 合計目安 | — | — | 約168万〜255万円 |

| 費用項目 | 保険での扱いの傾向(例) | 留意点・書類 |

|---|---|---|

| 手壊し解体費 | 撤去に不可欠な作業として対象となることがある | 重機不可の理由(道路幅・支障物)を写真で説明 |

| 小運搬・積替え費 | 取り扱いが分かれる | 距離・回数など根拠の明示で認定につながりやすい |

| 警備員・道路使用関連 | 臨時費用特約等での扱いが分かれる | 許可書控・配置記録・写真 |

狭小地・重機不使用は単価が上がりやすく、見積書で「人力解体」「小運搬」「誘導警備」を独立項目にして根拠を明確化すると保険審査や社内稟議が通りやすくなります。近隣トラブル防止のため、着工前の周知と作業時間帯の合意形成も重要です。

いずれの事例でも、保険適用の可否を左右するのは、罹災証明書、被災範囲の明瞭な写真、内訳が明確な見積書、マニフェストといったエビデンスの質です。「どの費用が、どの約款(特約)に基づく請求か」を見積段階で線引きすることで、承認までの時間短縮と認定額の最大化が期待できます。

トラブルになりやすい落とし穴

前金トラブルと支払いスケジュール

火事後は「一刻も早く片付けたい」という心理につけ込んだ高額の前金請求や、書面なしでの着手・現金一括払いを迫るケースが起きがちです。契約書や内訳書、工程表、保険・許可の確認が終わるまでは高額の前払いをしないことが、最初の防波堤になります。

支払いは「出来高(実際の進捗)」に連動させ、証憑(請求書・領収書・写真台帳・マニフェスト控など)と引き換えに行うのが基本です。振込先口座の名義と商号が一致しているか、担当者の個人口座に誘導されていないかも必ず確認しましょう。

おすすめの支払い条件と確認書類

| タイミング | 支払の考え方 | 提出・確認したい書類 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 契約締結時 | 原則として高額の前受は避ける(必要な場合でも少額に限定) | 請負契約書(または注文書・請書)、見積内訳書、工程表、会社概要・許可証写し | 会社名と振込口座名義が一致しているかを確認 |

| 着工後(養生・分別開始) | 出来高に応じた中間金 | 着工写真、養生状況、近隣挨拶記録、作業日報 | 工程の実在と進捗を写真・報告で裏付け |

| 搬出・処分工程 | 処分費相当の出来高払い | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付控、計量票・受領書 | 混合積みでの搬出は処分費の不透明化につながる |

| 完了・引渡し時 | 残代金 | 完了写真台帳、最終処分完了のマニフェスト返送(電子の場合は確認記録)、引渡書 | 書類が揃う前の残代金支払いは避ける |

「見積書だけ」「口頭合意だけ」での着工や、全額前払い・現金のみ要求は要注意のサインです。支払いスケジュールは、工程と成果物(写真台帳・マニフェスト・引渡書)に結び付けて明文化しましょう。

避けたい契約・請求の例

- 「全額前払いで割引」「今日中に契約すれば値引き」と急かす

- 会社名と異なる個人名義口座を指定する

- 請負契約書がなく、見積書に押印だけで進める

- 請求書に内訳がなく、処分費や付帯工事が一括表示になっている

不法投棄と連帯責任の回避策

火災現場の解体では廃棄物量が増え、処分費もかさみます。ここに不正の余地が生まれやすく、夜間の不法投棄や無許可業者への委託が問題になります。施主は「マニフェスト(紙・電子)」と「許可証・委託契約書」を突き合わせて確認することで、不法投棄に巻き込まれるリスクを大幅に下げられます。

最低限チェックしたい書類とポイント

| 書類・証憑 | 発行・所持者 | 確認のタイミング | 見るべきポイント |

|---|---|---|---|

| 産業廃棄物管理票(マニフェスト)紙または電子 | 元請(解体業者) | 搬出前〜完了時 | 現場住所・品目・数量、最終処分先名、返送(電子は完了確認) |

| 収集運搬業許可証 | 運搬業者 | 契約前・搬出前 | 許可番号・有効期限、運搬可能品目、通過・搬入する都道府県の有無 |

| 処分業許可証(中間処理・最終処分) | 処分業者 | 契約前・搬出前 | 受入品目・処理方法、施設所在地、有効期限 |

| 産廃の委託契約書 | 元請と各受託者間 | 契約時 | 委託範囲、再委託の可否、責任分担 |

| 計量票・受領書 | 処分場 | 搬入時〜完了時 | 品目・重量・搬入日時、現場名の記載 |

電子マニフェストの場合は、元請から確認用の情報(システムでの確認記録や写し)を提供してもらい、最終処分完了まで追跡します。紙マニフェストでも最終返送控の受領を引渡条件に含めると安心です。

不正の兆候と予防行動

- 処分費の積算根拠が曖昧、相場から著しく低い

- 分別せずに混合で一気に積み込む、夜間・休日に搬出を繰り返す

- 運搬車の社名・許可番号表示がない、ナンバーを隠す

- マニフェストの写しを出さない、返送・完了確認が遅い

不法投棄の疑いが生じたら、契約書・マニフェスト・計量票などの記録を保全し、元請に説明を求めるとともに、自治体の廃棄物担当窓口へ早期相談してください。独断で現場の物を移動すると、事実関係の確認を困難にする場合があります。

許可未取得業者による事故のリスク

無登録・無許可の業者による解体は、工事停止や行政処分、近隣損壊・労働災害時の賠償不履行など深刻なトラブルの引き金になります。「解体工事業の登録」「建設業許可(規模に応じて)」「産業廃棄物収集運搬・処分に関する許可」「必要な資格と保険加入」の有無を、番号・有効期限まで必ず確認しましょう。

最低限確認すべき許可・資格・保険

| 区分 | 内容 | 根拠・背景 | 施主の確認ポイント |

|---|---|---|---|

| 解体工事業の登録 | 都道府県知事への登録 | 制度化により解体は独立した業種として登録が必要 | 登録番号・有効期限、登録名称と商号の一致 |

| 建設業許可(解体工事業) | 請負金額が大きい工事で必要 | 一定規模以上の工事を請け負う場合に必須 | 許可業種が「解体工事業」であるか、許可番号・有効期限 |

| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 搬出ルート・搬入先の都道府県ごとに許可 | 建設系廃棄物は産業廃棄物として扱われる | 対象品目、通過・搬入する都道府県の許可の有無 |

| 石綿関連の資格 | 石綿含有建材調査者、石綿作業主任者 等 | 事前調査・除去作業で資格者の関与が必要 | 資格者の氏名・資格番号、配置計画 |

| 技能講習 | 車両系建設機械(解体用)運転 等 | 重機使用時の必須資格 | オペレーターの修了証の有無 |

| 加入保険 | 労災保険、請負業者賠償責任保険 など | 作業員事故・近隣損害への備え | 保険証券の写し、補償範囲・保険期間 |

下請・再委託が入る場合は体制表と担当者名を出してもらいましょう。実態が不明な多重下請や「一人親方」だらけの現場は、安全衛生と賠償対応の面でリスクが高まります。

事故は「許可・資格・保険の不足」と「安全管理書類の不備」がセットで起きます。許可番号・有効期限・保険期間を控え、書類は引渡しまで保管してください。

事故・損害発生時の備え

- 請負業者賠償責任保険の補償範囲(隣家・車両・インフラ損害)と免責金額の確認

- 近隣損害が発生した場合の報告・補修・費用負担フローを契約書に明記

- 安全対策(足場・養生・散水・交通誘導)の計画書を事前提出させる

契約書印紙税や法的リスクの注意

請負契約の不備は、追加費用・遅延・近隣トラブル時の交渉を困難にします。「条項の不備」と「印紙税・書面管理の甘さ」は代表的な落とし穴です。メールや口頭合意のみで着工せず、原本(または適切な電子契約)を整えましょう。

契約書の重要条項とチェックポイント

| 条項 | 望ましい記載 | ありがちな落とし穴 |

|---|---|---|

| 工事範囲・仕様 | 建物・付帯物・樹木・地中物の取り扱いを明記 | 地中障害物や残置物が「別途」になっておらず紛争化 |

| アスベスト対応 | 事前調査の有無、含有時の手順と費用の算定方法 | 含有判明後に高額な追加を一方的に提示される |

| 産廃処理 | 分別方針、委託先、マニフェストの取り扱い | 処分費の内訳不明、マニフェスト未交付 |

| 支払条件 | 出来高に連動、提出書類と引換条件を明記 | 一括前払い・現金のみ・領収書未発行 |

| 追加工事 | 見積・合意書の書面化、単価・算定式を明示 | 口頭での指示を口実に高額請求 |

| 遅延・中止・解除 | 不可抗力・近隣調整・行政指導時の取扱い | 一方的な違約金や過大なキャンセル料 |

| 引渡・成果物 | 完了写真台帳・マニフェスト返送・引渡書の提出 | 書類が揃わないまま残代金の請求 |

| 紛争解決 | 協議窓口、調停・仲裁・管轄の定め | 合意管轄が遠方で施主に不利 |

印紙税と書面管理の基本

- 請負に関する契約書は印紙税の対象となるため、契約金額に応じた収入印紙の貼付・消印を行う(注文書・請書方式でも対象となる場合がある)

- 電子契約は印紙税の対象外となるため、適切な電子契約サービスの利用も検討

- 原本は双方で保管し、見積書・内訳書・工程表・打合せ議事録・変更合意書・請求書・領収書を一式でファイリング

契約書のない着工、印紙税の未対応、変更合意の口頭処理は、支払・工期・追加費用の3大紛争に直結します。条項の整備と証憑の保全で「言った・言わない」を無くしましょう。

よくある質問

焼け残った家財の処分方法

火災後の家財は、現場の安全確認(消防・警察による調査終了)と保険会社の確認・撮影が済んでから手を付けます。臭いや煤が強い品は屋外で陰干しして状態確認をし、けが防止のため厚手手袋・長袖・防じんマスクを着用してください。

処分先は品目と法区分で変わります。家財道具は原則「一般廃棄物」で市区町村経由、建材・ガレキは「産業廃棄物」で許可業者経由です。家電リサイクル法対象品や小型家電、消火器などはそれぞれの制度に沿って回収ルートが異なります。下表で概要を整理します。

| 品目の例 | 区分 | 主な窓口・必要な許可 | 処理のポイント |

|---|---|---|---|

| 家具・布団・衣類・食器などの家財 | 一般廃棄物 | 市区町村の粗大ごみ窓口/一般廃棄物収集運搬許可業者 | 罹災証明書の提示で手数料の減免制度が設けられている自治体もあります。必ず居住地の案内に従って出してください。 |

| エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機等 | 家電リサイクル法 | 販売店・家電量販店・指定引取場所 | リサイクル料金と収集運搬費が必要です。設置店や最寄りの販売店に手続を依頼します。 |

| デスクトップPC・ノートPC・タブレット等 | 小型家電リサイクル/メーカー回収 | メーカー窓口/自治体の小型家電回収 | データ消去を行い、自治体の回収拠点またはメーカー回収の方法に従います。 |

| 消火器 | リサイクル回収 | 消防設備業者・販売店 | リサイクルシール等の費用がかかります。自治体の家庭ごみでは出せません。 |

| 瓦・屋根材・木材・金属・石膏ボード・断熱材等 | 産業廃棄物 | 産業廃棄物収集運搬業許可業者 | マニフェスト(産業廃棄物管理票)で運搬・処分の流れを確認します。建材は自分で持ち出さず解体業者に任せます。 |

| スプレー缶・カセットボンベ | 危険物(一般廃棄物の一部) | 市区町村の分別ルール | 穴あけの可否や出し方は自治体ごとに指定があります。案内に従ってください。 |

家財の処分を解体業者に一括委託する場合は、その業者自身または提携先が「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っていることを確認し、委託契約書・領収書・処分先を必ず書面で受け取ってください。

違法回収(無許可の軽トラック回収など)に渡すと、不法投棄の連帯責任や保険の減額につながるおそれがあります。また、屋根材や古い建材にはアスベスト含有の可能性があるため、事前調査結果に従い、除去・封じ込めなどを専門業者が実施します。

近隣への挨拶はいつ誰が行うか

火災直後は、被害とご心配をおかけした旨をできるだけ早く近隣にお伝えし、今後の見通し(現場の立入制限、保険・調査のスケジュール)を共有します。解体工事の着工が決まったら、工程表が固まり次第「工事のお知らせ」を配布し、開始の数日前にも再度周知するのが丁寧です。

挨拶まわりは施主(または管理者)が主体で行い、実務の説明は解体業者の現場管理者が同席して回答できる体制が望ましいです。対象は隣接家屋に加え、搬出経路沿いの世帯・店舗・駐車場の管理者まで含めます。

| 伝えるべき項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 工期と作業時間 | 着工日・完了予定日、日祝や夜間作業の有無、騒音作業の時間帯 |

| 安全対策 | 足場・養生シート、散水による粉じん抑制、誘導員・警備員の配置 |

| 搬出計画 | 車両の台数・待機場所、搬出ルート、道路占用・通行止めの予定 |

| 連絡先 | 現場責任者の携帯番号、会社代表番号、施主の緊急連絡先 |

近隣への案内は「文書+口頭」で行い、工程変更や天候順延が生じたときはすぐに最新情報を配布することがトラブル防止の近道です。

更地後の維持管理に必要な費用

建物を解体して更地になると、維持管理の費用と手間が発生します。主な項目は雑草対策・敷地の防犯対策・境界管理・排水管理などで、放置すると景観や害虫の問題に発展しやすいため、定期的な点検を計画化します。

税負担も変わります。固定資産税・都市計画税は毎年1月1日時点の状態で課税され、住宅がなくなると「住宅用地の特例」が適用されなくなる場合があります。翌年度以降の税額の見込みは、所在市区町村の資産税課で早めに確認しておきましょう。

| 項目 | 目的 | 頻度の目安 | 担当 |

|---|---|---|---|

| 固定資産税・都市計画税 | 土地の税負担 | 年1回(納期は自治体の納税通知書に従う) | 所有者 |

| 草刈り・除草剤散布 | 景観・害虫対策、火災予防 | 年2〜4回(生育期中心) | 自主管理/造園・管理業者 |

| 防草シート・砕石敷き | 維持コスト低減、ぬかるみ防止 | 設置後3〜5年で点検・更新 | 外構・舗装業者 |

| 仮囲い・簡易フェンス | 不法投棄・侵入防止 | 常設(破損時に補修) | 仮設資材業者/自主管理 |

| 巡回・清掃・ごみ撤去 | 不法投棄の早期発見・抑止 | 月1回など定期巡回 | 管理会社/自主管理 |

| 境界標・測量の点検 | 越境・境界紛争の予防 | 異常時(移動・破損時) | 土地家屋調査士 |

| 排水・雨水処理の点検 | ぬかるみ・泥はね・近隣被害防止 | 大雨後や季節の変わり目 | 外構業者/自主管理 |

更地の管理は「見に行く・記録する・すぐ対処する」を基本に、管理委託や雑草対策の初期投資で長期コストを抑えるのが有効です。

ペットや野生動物への対策

火災後は敷地に鋭利なガレキが残るため、人も動物も立ち入らないよう仮囲い・防獣ネットで封鎖し、扉は施錠管理します。餌やりは近隣トラブルと動物の定着を招くため避け、清掃で臭い源を除去して寄り付きにくい環境をつくります。

行方不明の飼い犬・飼い猫の捜索は、現場の安全が確保された後に、動物愛護センターや保健所へ届出を行い、迷子情報の掲示・周知を進めます。高温の瓦礫や有害粉じんが残る場所への立入りは避け、必要に応じて動物保護団体や捕獲の取扱経験がある専門業者に同行を依頼します。

ハト・カラス・タヌキ・ハクビシンなどの野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の対象で、自治体の許可なく捕獲できません。被害がある場合は環境(生活衛生)担当窓口に相談し、追い払い・侵入経路封鎖・忌避資材の設置など適法な対策を選びます。

工事期間中にペットを飼育している場合は、騒音・振動・粉じんで強いストレスを受けやすいため、一時的にペットホテルや親族宅への預け入れを検討し、近隣での迷い出対策として迷子札・マイクロチップ情報の更新も行ってください。

解体後の建築確認申請の流れ

新築や再建築を予定している場合、解体の完了から建築確認・着工までには、法的な順序と必要書類があります。下表の手順を参考に、建築士とスケジュールを共有すると滞りなく進みます。

| 段階 | 主な手続・書類 | 窓口 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 解体完了 | 工事完了報告、取壊し証明書、写真台帳、産業廃棄物マニフェスト控え | 解体業者(発行) | 書類は滅失登記や保険精算に使用します。必ず原本を受領し保管します。 |

| 建物滅失登記 | 建物滅失登記申請書、取壊し証明書、委任状(代理申請時) | 管轄の法務局 | 原則、解体後1か月以内に申請します。建物の滅失登記に登録免許税はかかりません。 |

| 事前調査・設計 | 用途地域・建ぺい率・容積率・斜線制限、防火地域・準防火地域の確認、道路種別・セットバックの有無、地盤調査 | 市区町村の建築指導課・都市計画課/建築士事務所 | 地域の条例や地区計画、景観・高さ制限などの個別規制も事前に確認します。 |

| 建築確認申請 | 確認申請書、設計図書、構造計算書(対象建築物)、委任状、手数料 | 所管行政庁または指定確認検査機関 | 審査期間は規模や内容で異なります。指摘事項は設計者と速やかに是正します。 |

| 着工・工事中 | 確認済証の現場掲示、中間検査(条例により必要な場合) | 施工会社/確認検査機関 | 検査の対象工程に合わせて工程表を調整し、写真記録を適切に残します。 |

| 完了 | 完了検査申請、検査済証の受領 | 確認検査機関 | 検査済証は融資実行・登記・引渡し等で必要になる重要書類です。 |

再建築の第一歩は「滅失登記」を済ませること、次に建築士と法規・設計を固めて「建築確認」を取得することです。この順序を守ると、融資や補助金の手続もスムーズに進みます。

まとめ

火事後の解体は、①安全確保と証拠保全、②罹災証明と保険連絡、③近隣配慮を先に行い、その上で許可・資格の整った解体業者を相見積もり(2〜3社)で選ぶのが最短・低リスクの結論です。理由は、保険査定や警察・消防の検証より先に着手すると補償や責任の判断に影響し、また価格だけで選ぶと不法投棄や追加請求のリスクが高まるため。見積は内訳・数量・追加条件を明記させ、アスベストの事前調査・届出や大気汚染防止法、マニフェスト等の法令順守を確認。即日対応力や重機・人員の自社保有も評価軸に。残存物取片付け費用や臨時費用など火災保険・自治体支援を活用し、応急養生から写真台帳、滅失登記まで一貫対応できる体制を選ぶと、近隣説明や電気(東京電力)・ガス(東京ガス)停止の段取りも円滑です。相談は市区町村窓口や国土交通省・環境省の情報も参考に進めましょう。