火災で家屋が被害を受けた際、解体費用の相場や追加費用、必要な手続き、補助金や保険の活用方法などを分かりやすく解説します。この記事を読むことで、トラブルを避けつつ最適な解体工事を依頼するための実践的な知識とポイントが得られます。

Contents

火災で家屋を解体する理由と必要性

火災家屋が抱える主な問題点

火災によって大きなダメージを受けた家屋は、建物の構造体が損傷し、倒壊のリスクや健康被害の危険性が高まります。焼失部分が露出したまま放置された住宅は、急激な風雨や災害時にさらに破損が進行するだけでなく、近隣への落下物などの事故原因ともなります。また、焦げた建材から有害物質(ダイオキシンやアスベスト等)が飛散する懸念があり、周辺の住環境にも悪影響を及ぼします。火災によるススや臭いは長期間残り、住民や近隣住民の生活の質(QOL)を著しく低下させる要因です。

安全面や近隣への配慮

火災で損傷した家屋を早期に解体することは、周辺住民の安全確保および地域社会の安心に直結します。部分的に残った壁や屋根の落下事故を防ぐためにも、専門知識を持つ解体業者による適切な措置が必要です。また、焼却によって発生した有害ガスや煙の成分による二次被害の抑止、及び撤去作業中のほこりの飛散防止、騒音・振動対策など、近隣住民への生活被害 minimization(最小限化)のための配慮が求められます。

| 主な問題点 | 発生するリスクや影響 | 対応の必要性 |

|---|---|---|

| 建物の構造損傷 | 倒壊、崩落事故の危険 | 早期解体による除去 |

| 有害物質の残留・飛散 | 健康被害、環境汚染 | 適切な調査と安全処理 |

| 悪臭・焦げ跡・スス | 近隣の生活環境悪化 | 速やかな撤去と清掃 |

| 不法侵入・不審火 | 治安・再火災リスク | 仮囲い及び撤去工事 |

| 廃材や瓦礫の放置 | 害虫・小動物の発生 | 廃棄物の適正処分 |

このように、火災で損傷した家屋をそのままにしておくことは、安全・衛生・環境面で深刻な問題となるため、法的・社会的責任としても早期の解体・撤去が強く求められます。

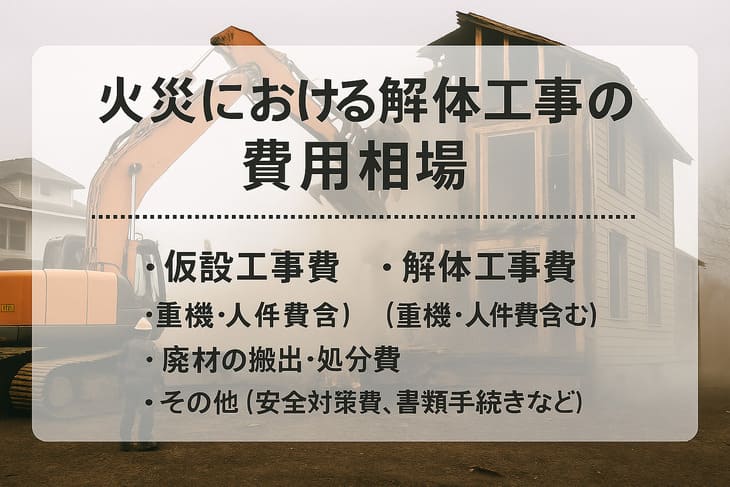

火災における解体費用の相場と費用内訳

火災で被害を受けた家屋を解体する場合、通常の解体工事とは異なり、追加費用が発生するケースが多いのが特徴です。火災によって建材が損壊・変形したり、焼却ごみが発生したりするため、作業の安全確保や廃棄物処理のためのコストが加算されます。ここでは、火災家屋解体の全国的な費用相場や構造別の違い、発生しやすい追加費用について詳しく解説します。

解体費用の全国平均と地域差

火災家屋の解体費用は、住宅の規模や立地条件によって幅がありますが、全国的な平均としては30坪程度の木造一戸建てで120万円~200万円程度が目安です。ただし、都市部(東京都、神奈川県、大阪府など)では地価や人件費の影響で平均より高くなる傾向があり、反対に地方ではやや安価になるケースが多いです。

| 地域 | 木造(30坪あたり) | 鉄骨造(30坪あたり) | RC造(30坪あたり) |

|---|---|---|---|

| 都市部(例:東京・大阪) | 150万~220万円 | 180万~260万円 | 200万~300万円 |

| 地方都市・郊外 | 100万~170万円 | 140万~210万円 | 160万~250万円 |

なお、建物の階数が多かったり、周囲の道路が狭い場合、重機の搬入が困難になることでさらに費用がかかることもあります。

木造・鉄骨・RC造の構造別相場

解体する建物の構造によっても費用は変動します。木造住宅は比較的安価ですが、鉄骨造や鉄筋コンクリート造(RC造)は重機や廃棄物の種類の違いにより高額となります。

| 構造 | 1坪あたりの相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 木造 | 約3万5千円~6万円 | 作業しやすく比較的安価 |

| 鉄骨造 | 約5万円~8万円 | 鉄材の搬出・分別が必要、工期が長くなる |

| RC造 | 約6万円~10万円 | コンクリート解体・廃棄の費用が高い |

火災現場特有の追加費用が発生する理由

火災家屋の解体では、通常の解体と異なる処理が必要となるため、追加費用が発生しやすいのが特徴です。代表的なものとして、危険物処理や有害物質の除去、焼却ごみ・産業廃棄物の処分などが挙げられます。これらは火災により建物内部で化学変化などが起こっているため、安全かつ適正に処理することが求められます。

危険物処理やアスベスト除去の費用

火災により変質・露出した塗料や石綿(アスベスト)などの危険物が確認された場合、専門業者による安全な処理が不可欠です。アスベスト除去は1㎡あたり1万~4万円と高額で、撤去範囲によっては数十万円~百万円以上かかることも珍しくありません。ほかにもエアコンガスや石油タンクなど残存危険物の処理費用が上乗せされるケースもあります。

焼却ごみ・産業廃棄物の処分費用

火災現場では、瓦礫(がれき)や焼け焦げた建材、通常の家庭ごみとは異なる産業廃棄物が多量に発生します。産業廃棄物の処分費用は1トンあたり数万円の費用が必要で、特に金属・プラスチック・断熱材などの分別と適正処分が必要です。火災により汚染されている場合、処分場での受け入れ条件も厳しくなり、追加料金が課されることがあります。

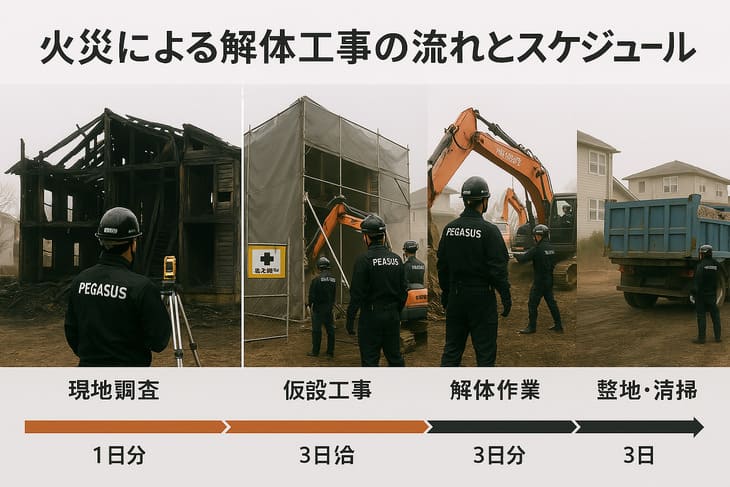

火災による解体工事の流れとスケジュール

火災による家屋の解体工事は、被災者の生活再建や安全確保のためにも迅速かつ正確に進める必要があります。以下では、一般的な解体工事の流れとスケジュール、その際に必要となる手続きや注意点について詳しく解説します。

解体工事の準備と必要な手続き

火災家屋の解体には事前準備が重要です。まず、安全確認や被害状況の把握が必要で、家屋の構造が不安定な場合は速やかな対応が求められます。次に、解体業者の選定や現地調査を依頼し、適切な工法や費用見積もりを把握します。

各種手続きとしては、自治体への「家屋滅失登記」、道路使用許可、産業廃棄物の取り扱いに関する申請などが発生する場合があります。また、火災後には電気・ガス・水道などのライフラインの停止手続きも忘れず行いましょう。

| 主な準備・手続き | 内容 | 担当 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 火災現場の安全確認 | 現場の安全性・危険箇所のチェック | 所有者+解体業者 | 消防署や警察への確認も推奨 |

| 現地調査・見積もり依頼 | 被害状況調査と解体費用算定 | 解体業者 | 複数社へ依頼が望ましい |

| 各種届出・申請 | 家屋滅失登記・道路使用許可ほか | 所有者・業者 | 自治体や法務局に申請 |

| ライフラインの停止 | 電気・ガス・水道の停止手続き | 所有者 | トラブル防止のため必須 |

保険会社や市区町村への届け出

火災家屋を解体する際には、火災保険の請求や罹災証明書の取得が不可欠です。まず、損害保険会社への連絡を行い、保険金支払いに必要な現地調査と証拠書類(写真・見積書・現場状況など)を準備します。保険金の範囲で解体費用の一部または全額が補填される場合もあるため、事前に保険内容を確認してください。

また、市区町村役場では「罹災証明書」を発行しています。これは自治体による補助金申請や税金の減免、公共サービス手続きなどに必要です。申請には身分証明書や被害を証明する写真の提出が必要となりますので、解体作業前に必ず手続きを済ませるようにしましょう。

| 必要な届け出 | 目的 | 手続き場所 | 主な必要書類 |

|---|---|---|---|

| 火災保険の申請 | 保険金の給付を受ける | 保険会社 | 証券番号、現場写真、見積書 |

| 罹災証明書の申請 | 公的支援や税金減免などの利用 | 市区町村役場 | 身分証、現場写真、印鑑 |

| 滅失登記手続き | 固定資産税等の調整 | 法務局 | 解体証明書、罹災証明書など |

このように、火災による家屋の解体工事には、適切な段取りと書類手続きが欠かせません。被災者が一日も早く生活を再建できるよう、スムーズな流れをこころがけましょう。

火災家屋の解体費用を抑えるポイント

複数社による見積もり比較の重要性

火災で損傷を受けた家屋の解体費用は、依頼する解体業者や地域、解体方法によって大きく異なります。必ず複数の解体業者から見積もりを取り、費用と内容の詳細を比較検討しましょう。

実際に、同じ規模・条件の案件でも数十万円の差異が発生するケースがあります。加えて、見積内容に「危険物処理」や「焼却ごみ処理」など火災家屋特有の項目が明記されているか、項目ごとの単価が適切かどうかも確認しましょう。

解体作業は資格や経験が重要なため、価格だけでなく「安全管理体制」「工程の明確さ」「実績」なども比較対象とすることが大切です。

| 比較項目 | 確認の要点 |

|---|---|

| 工事費用総額 | 他社の相場と比較し適切な範囲か |

| 危険物・産廃処理費 | 火災特有の費用が明記されているか |

| 工程・日数 | スケジュールが現実的で丁寧か |

| 過去の火災解体実績 | 実績や作業例が公開されているか |

火災保険・罹災証明書の活用方法

火災で家屋が損壊した場合、解体費用の一部または全額を火災保険で補償できる場合があります。ご契約中の火災保険や住宅総合保険の「残存物取片付け費用補償」や「災害復旧費用特約」などの補償内容を必ず確認しましょう。

火災解体の補償申請には、市区町村が発行する「罹災証明書」の提出が必要です。火災被害の現況写真や被災家屋の図面を準備し、迅速に罹災証明を取得してください。さらに、保険金の申請期限もあるため、早めの対応が大切です。

| ステップ | 具体的な内容 |

|---|---|

| 1. 保険内容の確認 | 補償範囲・免責事項・支払い条件をチェック |

| 2. 罹災証明書の取得 | 市区町村の窓口へ申請。被害状況写真等を持参 |

| 3. 保険会社へ連絡 | 必要書類や申請期限を確認し請求手続き |

補助金・助成金の利用

各自治体や都道府県には、火災などによる危険空き家や半壊・全壊家屋の解体を支援する補助金制度を設けている地域があります。制度の詳細や募集時期、給付額は地域ごとに異なるため、事前に市区町村役場や公式サイトで情報を確認しましょう。

多くの場合、補助額の上限や「市税完納」などの要件、工事前の申請が必要となります。補助申請の際は、見積書や写真・図面など必要書類を早めに準備し、自治体窓口の指示に従い手続きを進めてください。

| 自治体 | 補助対象 | 上限額 | 主な条件 |

|---|---|---|---|

| 東京都足立区 | 火災で焼失した危険家屋 | 50万円 | 工事前申請、市税完納 |

| 大阪市 | 被災空家(木造) | 50万円 | 罹災証明、工事前申請 |

| 札幌市 | 危険家屋除去 | 50万円 | 罹災証明、助成対象要件有 |

このように利用できる制度を最大限活用し、自己負担額を最小限に抑えることが賢明です。自治体によっては相談窓口や専門のサポート体制があるため、積極的に問い合わせてみましょう。

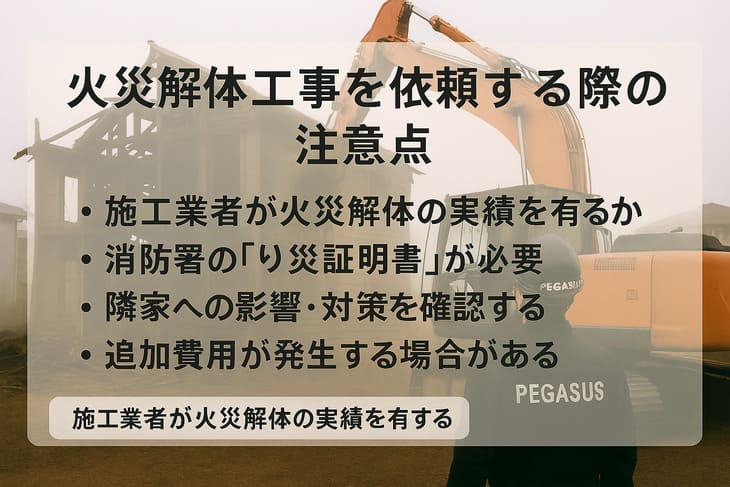

火災解体工事を依頼する際の注意点

火災後に家屋を解体する場合、通常の解体工事とは異なるリスクや手続きが伴うため、慎重に業者を選定し、トラブルを未然に防ぐための準備が非常に重要です。ここでは信頼できる解体業者の選び方や、解体工事で実際に起こりやすいトラブル、事前に確認しておくべき注意点について解説します。

信頼できる解体業者の選び方

火災家屋の解体工事では、火災特有の危険物処理や産業廃棄物の適切な取り扱い、近隣住民への配慮など、専門性と実績が求められます。信頼できる解体業者を選ぶ際は、以下のポイントを重視しましょう。

| チェック項目 | 具体的な確認内容 |

|---|---|

| 産業廃棄物収集運搬・処理業の許可 | 産廃物が適切に処分されるため、許認可証の有無を確認 |

| 火災家屋の解体実績 | 過去に火災後の解体工事経験があるか、現場ごとの事例や写真を提示してもらう |

| 見積明細の透明性 | 追加費用・危険物処理・搬出費などが明記されているか細かくチェック |

| 対応の丁寧さ・早さ | 初回問い合わせ~現地調査時の説明や対応が丁寧か確認 |

| 近隣対策の実施内容 | 騒音・粉じん・通行規制などの配慮策について具体的な説明があるか |

| 損害保険の加入有無 | 工事中の事故や損害補償のための保険加入状況を確認 |

また、複数社から相見積もりを取り、金額だけでなく提案内容やアフターサービスの有無を比較することも大切です。特に火災家屋は通常よりリスクが高いため、格安業者や経験の浅い業者には注意しましょう。

トラブル事例と事前チェックポイント

火災解体工事では以下のようなトラブルが発生することがあります。これらの事例を参考にして、事前の確認や対策を徹底しましょう。

| トラブル事例 | 事前のチェックポイント |

|---|---|

| 追加費用の請求 | 現地下見時の見積書に「追加費用の条件」が明記されているか、危険物・産廃費用が含まれているかを必ず確認する。 |

| 違法な廃棄物処理 | 許可を持つ正式な産廃処理業者と提携しているか契約書で確認。 |

| 近隣住民とのトラブル | 工事前に近隣挨拶や連絡を業者が代行するか、工事工程表や配慮策を明示してもらう。 |

| 解体工事中の事故 | 業者が損害保険に加入しているか、工事中の安全対策マニュアルを持っているか必ず確認。 |

| 書類・証明書の発行不備 | 解体工事完了後のマニフェスト発行や、罹災証明書に関する必要書類が用意されているか事前確認。 |

また、工事に関する内容だけでなく、キャンセル時の費用負担や解体後の土地の現状復帰に関する取り決めも細かく契約書に記載されているかチェックしましょう。加えて、工事の進捗報告を写真付きで定期的に伝えてくれる解体業者を選ぶと、進捗確認やトラブル回避に繋がります。

まとめ

火災による家屋の解体は、一般的な解体工事と比べて追加費用や手続きの複雑さが生じやすく、慎重な対応が必要です。費用相場や助成金・保険制度を正しく理解し、複数社で見積もりを取りながら、信頼できる業者を選ぶことが納得のいく解体工事につながります。後悔しないためにも事前準備と情報収集が重要です。