火事後の解体費用はいくらか、全焼・半焼でどう変わるか、保険や補助で自己負担をどこまで減らせるか。本記事は、その疑問に答える実践ガイドです。読むと、構造別・地域別の坪単価の考え方、費用が上がる要因(残置物・危険箇所の手壊し・養生強化・臭気/粉じん対策・産業廃棄物の分別運搬・アスベスト事前調査)と、見積もり内訳の必須項目(養生足場・飛散防止シート・重機回送・基礎撤去・マニフェスト・届出費)のチェック方法が分かります。

結論は、費用差の決め手は「分別手間と安全確保」であり、相見積もりと火災保険・罹災証明に基づく減免/補助金活用で大きく圧縮できる、ということ。さらに、建設リサイクル法やアスベスト報告、道路使用許可、近隣対応、工期の組み立て方、修繕との費用比較、解体後の固定資産税・都市計画税の注意、そして解体工事業の許可・保険・マニフェスト確認や国土交通省/自治体名簿、日本解体工業会等を使った悪徳業者の回避策まで網羅します。

Contents

火事の解体費用で最初に押さえるべきポイント

火災後の解体は、通常の家屋解体と比べて「安全対策」「分別・搬出」「法令対応」の手間が増えやすく、費用の考え方も異なります。まずは全焼・半焼の違いによる工法や作業量の差を理解し、火災保険や罹災証明書、自治体の制度を活用して自己負担を抑える道筋を整えたうえで、条件をそろえた相見積もりで業者と工法を比較検討することが重要です。坪単価だけの単純比較ではなく、現場条件と作業内容の内訳を基準に判断することが、総額の最適化とトラブル回避の第一歩です。

全焼と半焼の違いと費用の考え方

同じ延床面積でも、全焼か半焼かで安全管理や作業工程が大きく変わります。全焼では構造の自立性が低く、倒壊リスクが高いため「手壊し」の比率が上がり、足場・養生の強化、散水や防炎シートなどの粉じん・臭気対策も増えやすくなります。半焼では未焼損部を保全しながら焼損部のみを撤去するケースがあり、分別精度と養生の手厚さが求められます。いずれも、残置物や焼損物の分別・運搬・処分費が費用の大きな割合を占めます。

| 費用差が生じる要素 | 全焼の傾向 | 半焼の傾向 | 費用への主な影響 |

|---|---|---|---|

| 安全対策(倒壊・火種) | 手壊し主体、養生強化、散水常時 | 部分手壊し、未焼損部の保全 | 手間・工期の増加で直接工事費が増えやすい |

| 分別・搬出 | 焼損で材質判別が難しく、選別に時間 | 未焼損部は選別しやすい | 運搬処分費・選別費に影響(混合廃棄が増えるほど高止まり) |

| 養生・粉じん臭気対策 | 防炎シート・ミスト散水・脱臭対策を強化 | 局所対策中心 | 仮設費・共通仮設費の増加 |

| 重機の使い分け | 重機の入替や回送が増えがち | 重機と手作業の併用で効率化余地 | 重機回送費・稼働費の差 |

| 残置物・家財 | 煤・水損で可燃/不燃の仕分け負荷大 | 再利用・搬出保全の手間 | 撤去費・処分費・作業人件費に直結 |

坪単価は「目安」に過ぎず、火災現場では安全・分別・対策の追加が必要になり、通常解体より高くなることがあります。比較時は「手壊しと重機の割合」「養生仕様(足場・飛散防止シート・防炎シート)」「残置物撤去範囲」「運搬処分費の計上根拠」を必ず確認しましょう。

保険と補助で自己負担を減らす基本

多くの火災では、火災保険の「残存物取片づけ費用」等が適用される場合があります。補償範囲や支払限度額、対象費目(撤去・運搬・処分、養生、消臭・散水対策、仮設など)は契約内容と査定で異なるため、保険証券と約款の該当条項を確認し、保険会社・代理店に事前相談しましょう。自治体が発行する罹災証明書は、保険金請求や減免手続きで求められることが多く、早期の取得が有効です。

また、自治体によっては災害ごみの受入れや手数料減免、解体費用の補助制度、固定資産税の減免などが設けられている場合があります。「どの費用が保険・公的支援の対象になりうるか」を先に整理してから見積もり条件に反映させると、重複計上や行き違いを防ぎ、自己負担の最小化に直結します。

| 確認項目 | 主な窓口 | 確認のタイミング | チェックポイント |

|---|---|---|---|

| 火災保険の補償(撤去関連) | 保険会社・保険代理店 | 見積取得前〜契約前 | 対象費目・限度額・必要書類(写真・見積・罹災証明) |

| 罹災証明書 | 市区町村(危機管理・防災・税務等の窓口) | 被害状況の撮影直後〜早期 | 申請方法・判定区分・発行時期・提出先 |

| 災害ごみ受入れ・手数料減免 | 市区町村(環境・清掃センター) | 工事計画前 | 対象物の区分・搬入条件・搬入先・予約要否 |

| 解体費補助・税の減免 | 市区町村(建築・税務・都市計画) | 契約前 | 対象要件・上限額・申請期限・必要書類 |

| 石綿(アスベスト)事前調査費 | 解体業者/調査機関・保険会社 | 見積前〜工事前 | 調査義務の有無・報告が必要な範囲・補償対象性 |

相見積もりと業者選定の重要性

火災現場の解体は、現場条件の聞き取りと下見の精度が費用と品質を大きく左右します。最低でも複数社で相見積もりを行い、比較条件をそろえて検討しましょう。「工法・範囲・廃棄物の前提条件」を揃えずに総額だけを比較すると、追加費用や工期遅延、近隣トラブルの原因になります。

| 見積で揃える条件 | 具体例・留意点 |

|---|---|

| 建物条件 | 構造(木造/鉄骨造/RC)、延床面積、階数、全焼/半焼の範囲、基礎撤去の要否と範囲 |

| 現場アクセス | 道路幅員、前面道路の交通量、重機進入可否、道路使用の要否、搬出ルート |

| 工法・工程 | 手壊し/重機解体の配分、養生足場と飛散防止・防炎シート仕様、散水・消臭対策、交通誘導 |

| 残置物・焼損物 | 撤去対象の範囲・数量の前提、家財の取り扱い、危険物の有無と処理方針 |

| 産業廃棄物処理 | 分別方針、運搬処分費の単価根拠、排出事業者・収集運搬・処分先、マニフェスト発行 |

| 調査・届出 | アスベスト事前調査の実施範囲と報告、建設リサイクル法の届出、近隣挨拶の有無 |

| 費用・諸経費 | 重機回送費、共通仮設費・現場管理費、届出費、諸経費、追加費の発生条件と単価 |

| 工程・体制 | 着工可能日、工期目安、作業時間帯、雨天時の対応、担当者の常駐・巡回体制 |

業者選定では、解体工事業の登録や産業廃棄物収集運搬業許可、(該当する場合の)建設業許可、労災保険・賠償責任保険の加入、石綿含有建材調査の実施体制などの確認が不可欠です。許可・保険・処分フロー(処分場までの流れとマニフェスト)が明確な業者ほど、追加費用や不適正処理のリスクを抑えられます。見積書は「一式」ではなく、仮設・解体・運搬処分・届出・諸経費といった内訳の明記を基準に比較しましょう。

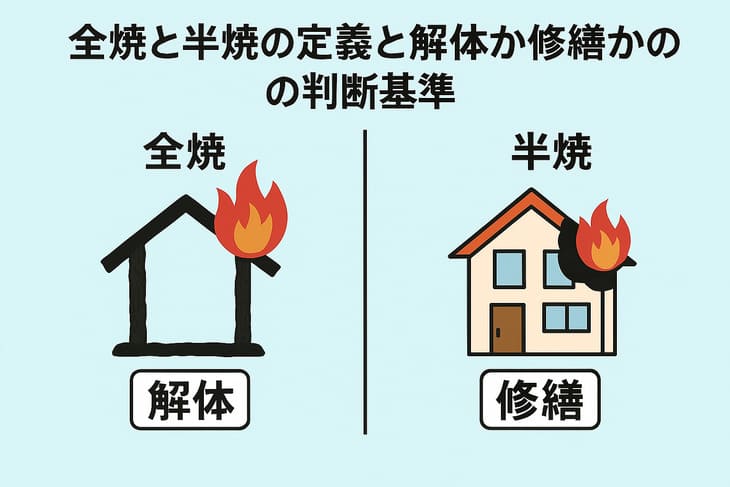

全焼と半焼の定義と解体か修繕かの判断基準

火災後の「全焼」「半焼」の区分は、罹災証明書の被害認定(市区町村が実施)や保険会社の損害査定で用いられます。用語の運用や判定方法は自治体や保険契約により異なるため、最終的な扱いは各機関の基準に従いますが、意思決定の実務では、主要構造部(柱・梁・小屋組・床・壁・基礎など)の損傷の度合いと居住の安全性・衛生性が重要な判断軸になります。数値的な線引きよりも、構造の健全性と安全確保を最優先に、罹災証明の区分と専門家の診断を併せて判断することが基本です。

| 区分 | 典型的な状態 | 主なリスク | 一般的な工事選択 |

|---|---|---|---|

| 全焼 | 屋根・床の崩落、柱や梁の炭化・座屈、鉄骨の熱変形、RCの爆裂・剥離などにより建物機能が喪失 | 倒壊・落下物、漏電・ガス、粉じん・臭気、有害物質の再飛散 | 解体・撤去を検討するのが一般的 |

| 半焼 | 一部の室・階で焼損。主要構造部の一部は残存し、外壁・躯体の連続性が保持されている | 構造耐力の低下、煤(スス)・焦げ臭の深部残留、配線・配管の損傷 | 構造の健全性診断を前提に、修繕か部分解体+再生を選択 |

被害区分の表現は調査機関ごとに定義が異なるため、判定書面(罹災証明書・保険会社の鑑定書)と建築士の診断書の双方で内容を確認し、記載の条件に沿って意思決定してください。

全焼の判断基準と安全面の留意点

全焼と判断されやすいケースでは、主要構造部が広範に焼失・崩落し、建物としての耐力・防火性能・居住性能が回復困難な状態にあります。木造では柱・梁・小屋組の断面欠損や接合部金物の焼き鈍り、鉄骨造では梁・柱の熱変形や座屈、鉄筋コンクリート造(RC)では爆裂・かぶり剥離・鉄筋の露出と発錆が典型です。設備面でも配線の絶縁劣化、ガス配管・給水管の熱損傷、分電盤の焼損が見られます。

安全面では、倒壊・落下物、残留ガス・漏電、釘・ガラス片による受傷、粉じん・臭気への暴露が重大リスクです。消防・警察による現場保全や保険会社の鑑定が完了するまで、所有者や施工業者を含め無断で内部に立ち入らず、養生・立入禁止措置を徹底することが最優先です。片付けや搬出を急ぐと、原因調査や保険金支払いに不利益が生じることがあります。

また、再建や復旧を計画する場合、建築基準法に基づく手続や現行規定への適合が必要となる場合があります。防火地域・準防火地域、道路斜線・日影規制、避難・耐震に関する要件など、法令適合性は建築士が所管行政庁と協議して確認します。全焼相当の損傷では、解体・建替えを前提に資金計画(保険金・公的支援・自己資金)とスケジュールを組むのが実務的です。

半焼の判断基準と構造体の健全性診断

半焼は、建物の一部が焼損したものの、全体の躯体の連続性が残る状態を指すのが一般的です。ただし修繕の可否は、目視だけでは判断できません。構造の健全性と臭気・衛生性の回復可能性を、一級建築士等の専門家による調査で立証することが不可欠です。

木造では、柱・梁・土台の炭化深さや割れ、含水率の上昇、接合金物の焼き鈍り・錆、合板・石膏ボードの損傷を確認します。鉄骨造ではフランジ・ウェブの熱変形、座屈痕、耐火被覆(ロックウール・吹付け材等)の損耗を確認します。RCでは、爆裂・剥離、ひび割れの進展、鉄筋の腐食、コンクリートの脆化の有無を確認し、必要に応じて非破壊検査やコア採取による材料試験を行います。外装・防水・開口部、配線・配管・換気設備の熱影響も点検対象です。

衛生・居住性では、煤・焦げ臭の残留が重要です。壁内の断熱材、床下の根太・大引、天井裏の下地に臭気が浸潤していると、表層洗浄だけでは原状回復が困難になります。オゾン・薬剤による脱臭、スス除去、下地からの撤去・張替え等の原状回復工法の適用可否とコスト、工期、再発リスクを見極めます。さらに、石綿(アスベスト)含有建材の有無は事前調査で確認し、除去や封じ込めが必要な場合は工法・費用・期間に影響します。

解体か修繕かの判断フローと意思決定の目安

解体と修繕の分岐は、被害認定・保険の補償範囲と、構造・衛生の回復可能性、法令適合性、予算・工期、将来の活用計画のバランスで決まります。実務では、罹災証明書と保険会社の鑑定結果を取得後、建築士の現地調査報告書(写真・劣化状況・是正工法の提案)を基に、解体業者とリフォーム会社から複数の概算・工程案を取り寄せ、比較検討します。

| 判断項目 | 主な確認先 | 解体を選びやすいケース | 修繕を選びやすいケース |

|---|---|---|---|

| 構造健全性 | 建築士の診断書、現地調査 | 主要構造部の損傷が広範で耐力回復が困難 | 躯体の連続性が保たれ補強・交換で基準を満たせる |

| 臭気・衛生 | 脱臭試験、試験施工 | 壁内・床下まで臭気が浸潤し除去・封じ込めが非現実的 | 下地交換と専門清掃で再発リスクを許容できる |

| 法令適合性 | 所管行政庁との協議 | 既存不適格の是正が大規模で再建の方が合理的 | 既存の範囲で適法に補修可能 |

| 工期 | 工程表、近隣条件 | 部分補修では長期化・工程リスクが高い | 限定範囲の補修で短期復旧が可能 |

| コスト・資金計画 | 見積書、保険金支払い条件 | 補修の積み上げで総額が建替え同等以上 | 補修費が明瞭で保険・自己資金で賄える |

| 保険・公的支援 | 保険約款、罹災証明 | 解体・建替えに対する補償・支援が相対的に有利 | 修繕費への補償が手厚い |

| 将来活用 | ライフプラン、不動産計画 | 売却・建替え・用途変更を検討 | 現状の間取り・立地で継続利用したい |

| 近隣・安全 | 周辺環境、仮設計画 | 倒壊・落下の危険が切迫し早期撤去が必要 | 仮設で安全を確保しながら補修可能 |

判断は「一度の見積金額」だけでなく、構造・衛生・法規・保険・将来計画を総合評価して決めるのが失敗を避けるコツです。迷う場合は、第三者の建築士にセカンドオピニオンを依頼し、補修の試験施工(臭気・スス除去のテスト)で再現性を確認すると、意思決定の精度が上がります。

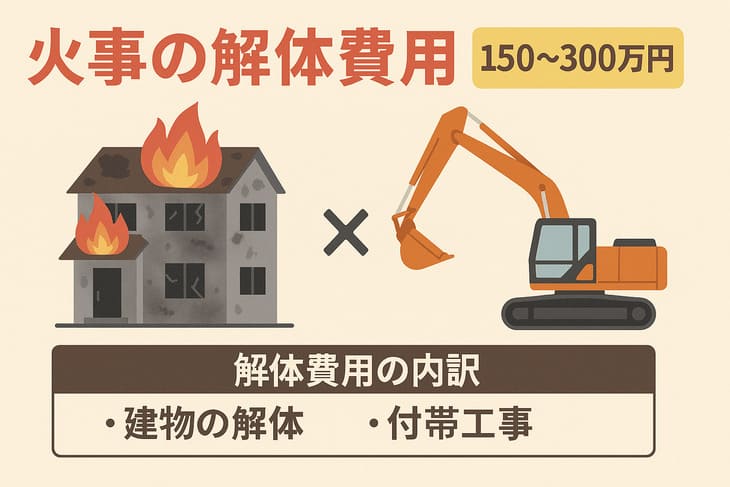

火事の解体費用の相場と内訳の基本

火事後の解体費用は、建物の構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)、延床面積、焼損の程度(全焼・半焼)、立地条件(道路幅・隣接状況・重機搬入可否)、残置物や災害ごみの量、アスベストの有無、分別・養生の手間、搬出経路や運搬距離、地域の人件費・処分費によって変動します。特に火災現場は安全対策や分別強化が必要になりやすく、通常の家屋解体より単価が上がる傾向があります。

同じ延床面積でも、焼損度合いと現場条件によって数十万円単位で総額が動くため、「構造別の坪単価×延床面積」を起点に、火災特有の追加作業(臭気・粉じん対策、手壊し、分別強化、残置物撤去、運搬処分の増)を上乗せして全体像を掴むのが現実的です。

構造別と地域別の坪単価の目安

以下は、一般的な住宅規模(延床20〜40坪程度)を想定した目安です。表示の「火災現場の目安坪単価」は、臭気対策・分別強化・養生強化の基本を含む想定で、残置物の大量撤去、アスベスト除去工事、地中障害対応などは別途加算となる前提です。実勢は各地域の処分費や搬出条件で変動します。

木造住宅の坪単価の目安

木造は延焼しやすく、焼け落ちや炭化材の手壊し、スス・灰の分別、臭気対策のための養生・散水が増えがちです。狭小地や密集地では防炎シート・仮設足場の強化や作業時間の制約により、単価がさらに上がるケースがあります。

| 項目 | 通常解体の相場(参考) | 火災現場の目安坪単価 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 坪単価 | 3.5〜5.5万円/坪 | 5.5〜9.0万円/坪 | 臭気・粉じん対策、手壊し増、分別強化で上振れ |

| 標準に含むことが多い範囲 | 仮設養生(足場・飛散防止シート)、重機解体の基本、分別解体、基礎撤去、場内積込、通常の運搬処分 | ||

| 別途になりやすい項目 | 大量の残置物撤去、アスベスト含有建材対応、地中障害(コンクリガラ・浄化槽など)、長距離搬出・夜間作業 | ||

鉄骨造の坪単価の目安

鉄骨造は部材切断と分別が増えるため、木造より処分・手間が上がりやすい一方、骨組みの焼損程度で手壊し割合が大きく変わります。開口部が大きい倉庫型は養生量が増えやすい点にも留意します。

| 項目 | 通常解体の相場(参考) | 火災現場の目安坪単価 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 坪単価 | 4.5〜7.0万円/坪 | 6.5〜10.0万円/坪 | 焼きナラシ(変形)や高所切断で安全管理を強化 |

| 標準に含むことが多い範囲 | 仮設養生、ガス切断等の撤去、分別、基礎撤去、運搬処分 | ||

| 別途になりやすい項目 | 重量物の吊り出し、クレーン追加、鉄骨の曲がり・倒壊リスク対策、残置物大量撤去 | ||

鉄筋コンクリート造の坪単価の目安

鉄筋コンクリート造は破砕・積込・運搬の工程が多く、重機・ダンプの稼働が増えます。火災で躯体に高温影響がある場合、手壊し・散水・近隣養生の強化でコストが伸びやすくなります。

| 項目 | 通常解体の相場(参考) | 火災現場の目安坪単価 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 坪単価 | 6.0〜10.0万円/坪 | 8.0〜13.0万円/坪 | 破砕・散水・養生強化で重機稼働と処分費が増 |

| 標準に含むことが多い範囲 | 仮設養生、重機解体、鉄筋・コンクリートの分別、基礎撤去、運搬処分 | ||

| 別途になりやすい項目 | 高層階の揚重・搬出、狭小道路の小運搬、コンクリートガラの追加処分、残置物大量撤去 | ||

地域別の処分費・人件費・搬出条件に応じた調整係数の目安は以下のとおりです。個別の道路事情や処分場までの距離により増減します。

| 地域・条件 | 調整係数の目安 | 主な要因 |

|---|---|---|

| 首都圏・関西圏の中心部や政令市中心部 | ×1.10〜×1.30 | 人件費・処分費高、交通規制、近隣養生強化 |

| 地方都市・郊外 | ×0.95〜×1.05 | 処分費・人件費が比較的安定、搬出距離は現場次第 |

| 離島・山間部・搬入困難地 | ×1.10〜×1.40 目安 | 重機回送の難易度、フェリー輸送や小運搬の増 |

全焼と半焼で解体費用が変わる主な理由

全焼か半焼かで、必要な安全対策と分別・養生・手壊しの量が異なります。結果として、同じ構造・延床面積でも費用が変わります。

残置物と災害ごみの分別と搬出手間

火災現場は家財・内装材・建材が焼損・炭化・濡れによって混ざり、通常より分別基準が厳しく適用されます。全焼では家財一式が災害ごみとして扱われる量が増え、袋詰めや積込の人力作業、耐熱手袋・保護具などの安全装備、搬出回数の増加が発生し、処分費と人件費が上振れしやすくなります。半焼でも、未燃部分と焼損部分の仕分け・保全を並行するため段取りの手間が増します。

臭気対策と散水による粉じん抑制と防炎シート

焼け焦げ臭やススの飛散を抑えるため、防炎性能のある飛散防止シートを二重に掛ける、開口部を目張りする、解体中の散水量を増やすなど、養生と作業管理を強化します。全焼は臭気源が広範囲で、近隣対策のための養生面積・期間が延びやすく、日中のみの作業時間制限や清掃回数の追加も費用に影響します。

危険箇所の手壊し範囲と養生強化

火災で炭化・変形した梁や床、外壁の浮きは重機での一括荷重に耐えにくく、先行して手壊し・仮設支保工・安全帯の設置などが必要になります。半焼は健全部と焼損部の取り合い部を丁寧に外す工程が増え、全焼は崩落リスクが高い部位の手壊しと落下養生の強化で工程が長くなります。

見積もり内訳の必須項目とチェックポイント

火事後の見積書は、通常の解体以上に安全・衛生・分別の項目を明記しているかが重要です。下記の必須項目が数量・仕様・単価のいずれかで具体化されているか確認しましょう。

養生足場と飛散防止シートの仕様

足場面積、段数、設置期間、防炎性能のある飛散防止シートの有無・二重掛けの要否、ゲートや防音パネルの採否などを明記できているか確認します。密集地・通学路沿いでは養生強化が前提となるため、面積や日数が適正か、写真台帳で施工範囲が追えるかがポイントです。

手壊しと重機解体の工程配分

手壊しの範囲・人工(にんく)数・日数、重機の型式・サイズ、揚重やクレーンの有無、散水の体制など、工程と安全措置の整合性を確認します。重機が入れない場合の小運搬や、近隣保護のための分割解体手順が記載されていると安心です。

基礎撤去と整地と地中障害への対応

基礎コンクリートの撤去範囲と深さ、外構(ブロック・土間・カーポート等)の扱い、整地レベル(砂利仕上げ・真砂土など)の指定、地中障害発見時の対応フロー(立会い・単価・写真記録)を明記します。浄化槽・井戸・庭石・埋設管の撤去や閉塞は別途になりやすいため、事前の現地確認が重要です。

産業廃棄物の運搬処分費とマニフェスト

木くず、コンクリートがら、金属くず、石膏ボード、混合廃棄物などの品目別の積込単位(m³・t・台数)と単価、運搬距離、処分先の名称・許可の有無、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行が見積もりと契約書に反映されているかを確認します。火災現場は水分・スス混入で混合廃棄物比率が上がり、処分単価が高止まりしやすい点に留意します。

アスベスト事前調査と分析費用

事前調査の実施者(資格保有の有無)、調査範囲、採取検体数、分析の要否と費用、建材図面・現地写真の提出有無、結果の共有方法が明記されているかを確認します。規模や検体数に応じて数万円〜十数万円程度の費用が見込まれるため、調査と本体工事を分けて記載してもらうと比較しやすくなります。

残置物撤去と家財の取り扱い範囲

撤去対象(家電・家具・家財・危険物・金属棚等)、点数や容量の見積根拠、リサイクル家電の処分方法、貴重品・思い出品の取り扱いルール、立会いの要否を明確化します。全焼では家財の大半が災害ごみ化しやすく、数量差で総額が大きく変動します。

重機回送費と諸経費と届出費

重機・アタッチメント・ダンプの回送費(往復)、交通誘導員、近隣挨拶、写真台帳、書類作成、建設リサイクル法の届出書類作成代行、道路使用・占用が必要な場合の申請代行など、諸経費の内訳と根拠を確認します。行政の手数料が不要な手続きであっても、業者の代行作業費として計上されるのが一般的です。

火災保険と罹災証明の活用で火事の解体費用負担を軽減

火事の後片付けや解体は高額になりやすい一方、火災保険の各種費用保険金や市区町村が発行する罹災証明書、自治体の減免・補助制度を組み合わせることで自己負担を抑えられます。ここでは、補償される条件と範囲、罹災証明の取り方と使い道、自治体支援の調べ方を整理し、解体費の実負担を軽減する実務ポイントを解説します。

火災保険で解体費用が補償される条件と範囲

火災保険では、建物・家財の損害保険金に加え、残骸の撤去や応急対応に要した費用を対象とする費用保険金が付帯されているのが一般的です。契約内容(約款・特約)により名称や支払限度は異なりますが、解体・撤去や運搬処分、養生などに関わる費用の一部は保険で賄える可能性があります。

| 補償項目 | 概要 | 主な対象費用 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 残存物取片付け費用保険金 | 火災で発生した残骸・焼失物の片付けに要した費用を補填 | 瓦礫・焼け残りの収集、積込み、運搬、最終処分、仮置き | 支払限度や算定方法は契約により異なる。見積書では「運搬処分費」「マニフェスト発行」等を明細化 |

| 損害防止費用 | 延焼・再燃や二次被害防止のために要した必要かつ有益な費用 | 散水・粉じん抑制、応急養生、防炎シート、仮囲い | 事故との相当因果関係が必要。実費証憑(写真・領収書)を保存 |

| 臨時費用保険金 | 事故に伴う臨時支出を定率・定額で補填する上乗せ保険金 | 自己負担分の一部充当(撤去補助、人件費の一部など) | 支払割合・上限は各社・各プランで異なる。対象外費用の規定に注意 |

| 建物損害に伴う撤去費 | 修繕前提の部分解体や原状回復に不可欠な撤去費用 | 被災部の手壊し、仮設足場、復旧に必要な撤去 | 復旧と無関係な仕様変更・増改築は対象外になりやすい |

| 地震等起因の火災 | 地震・噴火・津波が原因の火災は火災保険では免責となるのが一般的 | 地震保険(加入時)で建物・家財に対して支払い | 原因特定と事故状況の立証が必要。契約の適用範囲を事前確認 |

保険会社の査定前に撤去を進めると、損害認定に必要な現況が失われるおそれがあります。保険会社(または委託鑑定人)の現地確認と承認前に解体・大量の廃棄を開始しないことが原則です。

請求に際しては、保険証券、事故状況の説明(発生日時・原因・延焼状況)、被害写真(全景・各室内・外構)、解体・撤去・運搬処分の見積書・内訳書、工事完了写真、請求書・領収書、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し等が求められるのが一般的です。契約によっては、市区町村発行の罹災証明書や、消防本部が発行する火災発生事実に関する証明の提出を求められる場合があります。

見積書は、養生足場・飛散防止シート、手壊しと重機解体の範囲、散水・臭気対策、運搬処分費とマニフェスト、アスベスト事前調査(必要時)、基礎撤去と整地、重機回送費・諸経費・届出費を明確に分けて作成してもらうと査定がスムーズです。アスベスト事前調査・分析費用や消臭・脱臭などの費用は、契約や特約によっては対象外となる場合があるため、事前に保険会社へ適用可否を確認しましょう。

罹災証明書の取得手順と提出先と注意点

罹災証明書は、市区町村が住家の被害の程度を調査・認定して発行する公的な証明書で、火災保険の請求、税・手数料の減免、各種支援の申請に広く用いられます。申請先は被災地の市区町村(危機管理課、防災課、税務課など窓口は自治体により異なる)です。

一般的な流れは、申請(本人・家族・代理人)→現地調査または提出写真による確認→被害程度の認定(例:全焼・半焼 等の区分)→交付です。必要書類は本人確認書類、罹災の状況が分かる写真、申請書、委任状(代理申請時)などで、手数料は無料の自治体が多い傾向にあります。郵送・オンライン申請に対応する自治体もあります。

| 用途 | 提出先 | 主な効果 | 必要書類の例 |

|---|---|---|---|

| 火災保険の請求 | 保険会社・代理店 | 事故の公的確認資料として査定が円滑に | 罹災証明書、被害写真、見積書・内訳書、請求書 |

| 税・料金の減免 | 市区町村 税務課・担当窓口 | 固定資産税等の減免、各種手数料の軽減 | 罹災証明書、申請書、身分証 |

| 災害ごみ取扱い | 清掃工場・環境センター | 持込・収集の手数料減免や特別受付 | 罹災証明書、搬入申請書等 |

| 公共料金等の手続き | 水道局・電力・ガス など | 基本料金の減免・契約停止の簡素化 | 罹災証明書、契約情報 |

片付け・解体に着手する前に、建物外観・各室・屋根・基礎・外構・家財の状況を時系列で撮影し、原状が分かる資料を確保してください。全焼に近い被害でも、現地調査前に撤去してしまうと被害程度の認定や写真判定が困難になる場合があります。

なお、住家以外(倉庫・店舗など)は罹災証明の対象外となる自治体もあり、その場合は市区町村や消防本部が発行する別種の証明(例:被災証明、火災発生事実の証明)で代替することがあります。用途に応じて求められる証明の種類が異なるため、提出先の指示に従いましょう。

自治体の減免や解体補助金の有無と確認方法

自治体には、り災世帯向けの手数料・税の減免、災害ごみの受入れ・処理手数料の減免、危険家屋の除却(解体)に対する補助など、火事後の負担を軽減する制度が用意されている場合があります。制度の有無・対象・上限額・申請時期は自治体により大きく異なり、常設ではなく時限的な運用となるケースもあります。

| 主な支援メニュー | 概要 | 申請のタイミング | 相談・窓口 |

|---|---|---|---|

| 災害ごみの処理手数料減免 | り災に伴う家財・焼却物の持込・収集費を減免 | 搬出前に申請・許可を得るのが一般的 | 環境・清掃担当課、環境センター |

| 危険家屋の除却補助 | 倒壊の恐れがある建物の解体費を一部補助 | 工事契約・着工前の交付申請が必要なことが多い | 建築指導課、都市整備課 等 |

| 税・保険料等の減免 | 固定資産税や国民健康保険料などの減免 | 罹災証明の交付後、所定期限までに申請 | 税務課、保険年金課 |

| 公共料金・手数料の減免 | 上下水道・各種証明書の手数料等の減免 | 手続き前に罹災証明を提示 | 水道局、各担当窓口 |

制度の確認は、自治体公式サイトで「罹災証明」「災害ごみ」「解体 補助」「危険家屋 除却」などのページを探すか、担当課へ直接問い合わせます。その際は、対象要件(被害程度・所有者要件・用途地域等)、補助率・上限額、交付決定前着工の可否(多くは不可)、必要書類(罹災証明、現況写真、見積書、所有者確認書類、委任状 等)、実績報告の方法と期限、指定業者の有無を具体的に確認してください。

老朽空き家の除却補助は目的が異なるため、居住中の火災直後の解体は対象外となる場合がありますが、危険度判定や道路安全上の支障が認められると対象になることもあります。いずれの場合も、見積取得・契約・着工の順序を誤ると補助対象外になりかねないため、必ず事前に窓口で適用可否と申請手順を確定してから進めましょう。

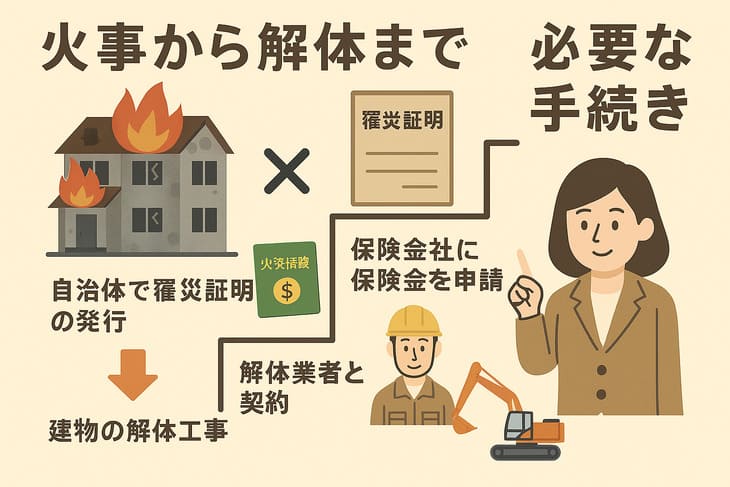

火事から解体までの流れと必要な手続き

火災後の解体は、現場保全・保険査定・届出や許可・近隣対応・工事実施・完了手続きという順で進みます。火災現場は構造体の炭化や煤(スス)により安全性と衛生面の課題が大きく、通常の家屋解体よりも段取りと書類の整合性が重要です。保険会社の現地査定と各種届出が完了するまで、焦って撤去・片付けを進めないことが、補償・減免・安全の三点で損失を防ぐ最重要ポイントです。

| ステップ | 主な内容 | 目安期間 | 関係先 |

|---|---|---|---|

| 初動(保全) | 立入制限・倒壊/再出火防止・写真/動画記録・応急養生 | 発生当日〜3日 | 消防・警察・市区町村 |

| 査定準備 | 保険会社へ連絡・罹災状況の提出・鑑定人/調査員の手配 | 1〜2週間 | 保険会社・鑑定人 |

| 届出/許可 | 建設リサイクル法届出・アスベスト事前調査/報告・道路使用/占用許可 | 1〜2週間 | 市区町村・都道府県等・警察・道路管理者 |

| 近隣対応 | 工事案内配布・連絡窓口の明示・臭気/粉じん対策の告知 | 着工1週間前〜 | 近隣住民・自治会 |

| 解体工事 | 養生足場→手壊し→重機解体→基礎撤去→分別搬出→整地 | 規模により1〜4週間 | 解体業者・産廃処理場 |

| 完了手続き | マニフェスト/写真提出・取壊し証明・建物滅失登記 | 工事後速やかに(登記は1か月以内が目安) | 施主・法務局 |

火災特有の臭気・煤・水濡れ廃材の扱いにより、工程は通常よりも手壊し比率と養生強度が高まります。各段階での判断・記録・届出の順序を崩さず進めることが、工期短縮と費用のブレ防止につながります。

現場の保全と保険会社の査定手続き

現場保全では、倒壊・転落・再出火リスクのある範囲に立入禁止措置を行い、ブルーシートや防炎シートで応急養生します。瓦礫や家財の移動は最小限に留め、焼け跡の原状を写真(全景・各室・近接・連番)と動画で時系列記録します。水濡れで劣化しやすい書類や貴重品は、保険会社や鑑定人の指示を得たうえで回収し、動かした場所を記録します。

火災保険の請求は、保険証券の確認→事故受付→提出書類(事故状況、被害明細、写真等)の準備→損害調査(鑑定人の現地確認)→支払可否と金額の決定という流れです。査定が終わる前に解体・撤去や大量の片付けを進めると、損害額の立証が困難になり、保険金や減免の対象外になる恐れがあります。査定日程は混雑期に遅延しやすいため、解体業者には「査定完了後に着工」の前提で仮押さえや工程調整を依頼するとスムーズです。

ライフラインの停止・撤去(電気のメーター・引込線、都市ガス/プロパンの閉栓、上水/下水の止水、通信回線)は、感電・漏ガス・漏水を避けるため、保険査定の撮影に支障しない範囲で早期に各事業者へ依頼します。火災調査が継続中の場合は、消防や警察の指示に従い、現場保全を優先します。

解体工事前の届出と許可と近隣対応

解体着手までに必要な届出・許可・周知を一括で整理し、提出期限の逆算でスケジュール化します。火災現場では粉じん・臭気・残置物の量が増え、道路を使った搬出回数も多くなるため、建設リサイクル法の届出、アスベスト事前調査と報告、道路使用/占用許可、近隣周知をセットで準備します。

| 手続き | 根拠 | 提出先/許可者 | 申請主体 | 提出時期の目安 | 主な添付/確認事項 | ポイント |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 建設リサイクル法の届出 | 建設リサイクル法 | 工事場所の市区町村(特定行政庁) | 発注者(施主)※業者代行可 | 工事着手の7日前まで | 分別解体等計画、位置図・平面図、工程表 等 | 延べ床80㎡以上の解体が対象。未届は指導・罰則の対象。 |

| アスベスト事前調査・結果報告 | 大気汚染防止法 等 | 都道府県・政令市 等(電子報告が原則) | 施工者(解体業者等) | 工事前(各自治体の定める期限に従う) | 調査結果、分析報告書(必要時)、掲示様式 | 有資格者による調査が原則。結果次第で除去作業の追加届出・隔離養生が必要。 |

| 道路使用/道路占用許可 | 道路交通法/道路法 | 所轄警察署/道路管理者 | 施工者(解体業者) | 工事前(余裕をもって申請) | 平面図、通行/誘導計画、車両動線、工程表 | 大型車両・クレーン・足場設置時は許可が必要。誘導員の配置計画が鍵。 |

| 近隣周知・挨拶 | 慣行/紛争予防 | — | 施工者+施主 | 着工の1週間以上前 | 案内文、工程表、連絡先、作業時間、対策内容 | 臭気・粉じん・騒音の対策と緊急連絡先を明示。クレーム未然防止に有効。 |

建設リサイクル法の届出対象と手順

延べ床面積80㎡以上の建築物解体は届出が必要です。手順は、解体業者の見積・工法確定→分別解体等計画の作成→市区町村窓口またはオンラインで届出→副本の受領→現場での掲示という流れです。届出内容は見積や契約と整合させ、木材・コンクリート・アスファルト等の分別方法を明記します。届出は「着工7日前まで」が原則のため、査定スケジュールと合わせて逆算し、提出遅延で着工が延びないよう管理します。

アスベスト事前調査結果の報告義務

火災で露出・脆化した建材は粉じん化しやすく、アスベスト含有の有無を有資格者が事前に調査し、結果を所定の方法で報告します。含有が判明または可能性がある場合は、隔離・負圧養生・集じん・濡らし作業など基準に沿った工法と、標識の掲示・飛散抑制の徹底が求められます。報告後に設計や見積が変更になることがあるため、調査→報告→工法確定→届出の順序を守ります。

道路使用許可と搬出計画と周知

前面道路での資材・廃棄物の積込や足場占用、交通誘導が必要な場合は、所轄警察署の道路使用許可と道路管理者の占用許可を取得します。申請には、車両のサイズ・台数、時間帯、動線、誘導員配置、近隣の学校や病院など配慮施設の情報を添付します。火災現場は可燃臭や煤が近隣に及びやすく、散水・脱臭剤の使用計画、飛散防止シートの仕様、洗車・清掃の実施場所を事前に案内文で周知すると安心感が高まります。

工期の目安と繁忙期の注意点とスケジュール

標準的な木造30坪規模の火災家屋で、残置物が多いケースの一例は、査定完了まで1〜2週間、届出/許可1〜2週間、解体工事2〜3週間、完了手続き1週間程度が目安です。半焼で手壊し範囲が広い場合や、アスベスト除去・道路許可の制約がある場合は、さらに延びます。台風・地震後や年度末・年度初めは業界が繁忙で、重機手配・処分場の予約・鑑定人の訪問が取りづらくなります。

着工前に、工程表(養生→手壊し→重機→基礎→選別→搬出→整地)と、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行・回収計画、重機回送日、近隣挨拶日、道路許可の有効期間、ライフライン撤去日をひとつのスケジュールで見える化します。解体完了後は、業者の「取壊し証明書」や工事写真とマニフェスト控えを受領し、建物滅失登記(法務局)を期限内に申請するまでが一連の流れです。固定資産税の課税や再建スケジュールに関わるため、完了手続きの遅延を防ぐ体制づくりが重要です。

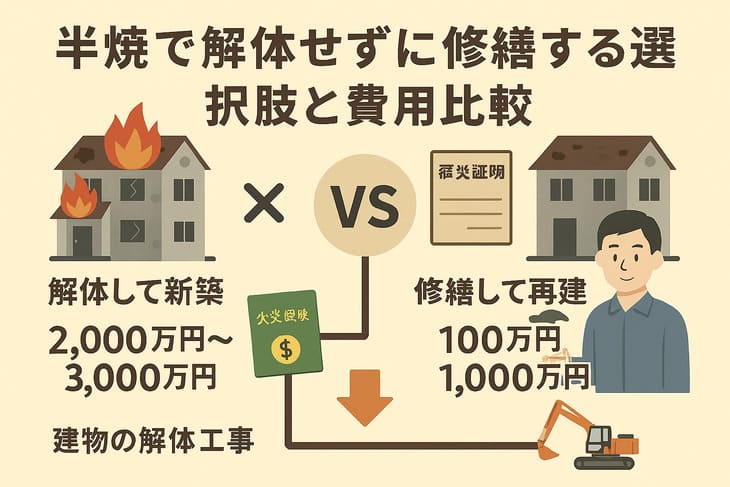

半焼で解体せずに修繕する選択肢と費用比較

半焼(建物の一部が焼損し、全体の躯体は一応残っている状態)の場合でも、構造体の健全性が保たれていれば解体ではなく修繕で十分に再生できるケースがあります。修繕の成否は「においの完全管理」「見えない空間のスス除去・封じ」「配線・配管・設備の総点検」にかかっています。感覚的な判断ではなく、工程を分解し、費用対効果とリスク低減策をセットで検討することが、半焼からの最短回復につながります。

スス除去と消臭と原状回復の費用感

半焼の修繕では、表面清掃だけでなく壁・天井の内部、床下、ダクト類に侵入した煙成分まで対処する必要があります。一般的な流れは、現場養生と残置物の撤去、焼損部の内装解体(下地露出)、スス除去(ドライアイス/ソーダブラストや薬剤洗浄)、乾燥・除菌、オゾンなどによる消臭、シーラーによる封じ、仕上げ復旧です。とくに断熱材や石膏ボード、クロスは臭気の保持・再放散源になりやすく、交換を前提に考えます。

「におい戻り」を避けるには、壁内や天井裏の空間、レンジフード・排気ダクト、エアコン室内機・配管、建具枠やフローリングの目地など、臭気が再放散しやすい部位の徹底的な解体・清掃・封じが必須です。仮に表面の塗装やクロスで隠しても、夏場の高温多湿時や暖房期に再発することがあります。

| 項目 | 作業内容の例 | 単位 | 目安費用(税込) | 期間の目安 | 主な注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 現場養生・飛散防止 | 開口部封鎖、負圧集じん、養生シート設置 | 一式 | 10万〜30万円 | 1〜2日 | 粉じん・臭気の近隣拡散防止、作業動線の確保 |

| 内装解体(焼損・汚損部) | 石膏ボード・クロス・造作の撤去、下地露出 | m² | 4,000〜9,000円/m² | 2〜7日 | 産業廃棄物の分別、石こう系/木くずの適正処理 |

| スス除去(物理) | ドライアイスブラスト/ソーダブラスト、HEPA集じん | m² | 3,500〜8,000円/m² | 2〜5日 | 木部の炭化層除去しすぎに注意、養生強化 |

| スス除去(薬剤) | 脱脂・中和洗浄、拭き取り、乾燥 | m² | 1,500〜3,500円/m² | 1〜3日 | 薬剤残留の管理、金属腐食の抑制 |

| 消臭 | オゾン燻蒸(反復)、ミスト噴霧、光触媒 | 一式 | 20万〜80万円 | 3〜14日 | オゾン濃度と占有禁止時間の管理、設備保護 |

| 臭気封じ | 下地への防臭シーラー塗布(木部・石膏面) | m² | 800〜1,800円/m² | 1〜3日 | 含水率が高いと密着不良、乾燥後に施工 |

| 断熱材・配線更新 | 断熱材総入替、電気配線の引き直し | 一式 | 30万〜120万円 | 3〜10日 | 焦げ・被覆劣化は全面交換、発火リスク除去 |

| 水回り・ガス機器点検 | 給排水の漏水確認、ガス配管・機器の交換 | 一式 | 10万〜60万円 | 1〜3日 | パッキン硬化や熱影響部の予防交換 |

| 仕上げ復旧 | 石膏ボード張り、クロス、フローリング、建具 | m² | 6,000〜15,000円/m² | 1〜3週間 | 下地の歪み補修後に施工、可動部の調整 |

上記は木造住宅で焼損範囲が一部の想定です。鉄骨造・鉄筋コンクリート造や広範囲の熱損傷、屋根・小屋裏まで煙が回った場合は、断熱材総入替やダクト更新が増え、費用と工期が上振れします。においの完全除去を優先する場合、エアコン室内機・ダクト・レンジフードは原則交換、天井裏の断熱材は取り替えを前提に見積もると再工事を避けられます。

構造体の健全性診断とリフォーム可否の判断

修繕の可否は、火熱と消火水の影響を受けた「構造」「下地」「設備」の健全性評価で決めます。診断は一級建築士や構造設計者、電気・配管の有資格者が分担し、記録写真と測定値を残すのが基本です。

| 構造区分 | 主な点検内容 | 修繕可の目安(例) | 概算診断費(税込) |

|---|---|---|---|

| 木造(在来/2×4) | 柱・梁の炭化/焦げ、割れ・ねじれ、含水率、金物(接合部)劣化 | 炭化が表層で断面欠損が軽微、含水率が乾燥管理で回復見込み、構造金物に著しい熱変形なし | 5万〜20万円 |

| 鉄骨造 | 梁・柱の歪み、塗装の焼失、耐火被覆の剥離、ボルト部の熱影響 | 測定で弾性範囲内の変形、耐火被覆を補修可能、錆の進行が抑えられる状態 | 10万〜30万円 |

| RC造 | 爆裂・ひび割れ、かぶり厚損失、鉄筋露出、コンクリートの中性化深さ | 爆裂が局所で断面修復可能、中性化が表層で止まり補修で抑制可能 | 10万〜40万円 |

| 屋根・小屋裏 | 野地板の炭化、垂木の変形、断熱材の汚損、換気経路の汚染 | 構造材の交換範囲が限定的、断熱・換気の再構築が可能 | 3万〜10万円 |

| 電気設備 | 分電盤の熱影響、絶縁抵抗測定、弱電配線の導通 | 分電盤・焼損回路は交換、健全部は基準値を満たす | 3万〜10万円 |

| 給排水・ガス | 配管の熱劣化、器具類の動作、水質・漏えい点検 | 高温部位の配管・器具の予防交換で復旧可能 | 3万〜10万円 |

築年が古い建物では、既存の内装材にレベル3〜1のアスベスト含有可能性があるため、内装解体前に事前調査・分析を実施し、該当箇所は法令に沿った除去・封じで対応します。これは修繕であっても同様です。構造に「取り替えで安全性を回復できる」明確な根拠が出せない場合は、無理な修繕より一部または全体の解体を選ぶ方が長期的な安全・コストの両面で有利です。

解体と修繕の費用と期間と再販価値の比較

木造2階建て・延床約30坪、キッチン周りが火元で全室に煙が回った半焼を想定した概算比較です。条件や仕様により増減します。

| 比較項目 | 修繕(半焼からの原状回復) | 解体(全撤去) |

|---|---|---|

| 初期コスト | おおむね600万〜1,500万円(内装解体・スス除去・消臭・配線更新・仕上げ復旧を含む) | 約135万〜225万円(木造・4.5万〜7.5万円/坪想定、焼損対応の手壊し・散水・防炎シート含む) |

| 工期の目安 | 1.5〜4カ月(乾燥・消臭工程の繰り返しで延長あり) | 2〜3週間(届出・重機手配等の準備期間を除く) |

| 居住再開まで | 仮住まい前提。臭気測定・試運転確認後に引き渡し | 更地化のみ。再建には別途新築計画・費用が必要 |

| 臭気リスク | 施工手順が適切なら抑制可能だが、壁内やダクト残存で「におい戻り」の再工事リスク | 解体で臭気リスクは消失 |

| 将来の維持管理 | 既存躯体を活かしつつ、更新した配線・断熱で性能改善も可能 | 再建する場合は最新基準・断熱等級で計画可能 |

| 売却・再販の扱い | 火災履歴の告知が必要。買い手は履歴と施工記録の開示を重視する傾向 | 更地は履歴の影響を受けにくい。計画の自由度が高い |

コスト面だけでなく、工期・居住スケジュール・においの再発可能性・将来の計画(建替えの有無)を同じ尺度で比較することが重要です。修繕を選ぶなら、事前の試験施工(小面積のスス除去→消臭→封じ→臭気確認)で再現性を確認し、完了基準(臭気閾値やチェックリスト)を契約書に明記します。解体を選ぶなら、搬出経路と近隣配慮、地中障害の有無、再建時期までの土地活用を一緒に検討するとムダがありません。

判断の目安としては、以下をすべて満たせば修繕が有力候補になります。1) 構造体の損傷が局所で交換・補修により性能回復の根拠が示せる、2) 臭気源を含む部材(断熱材・配線被覆・ダクト等)を範囲特定のうえ交換できる、3) 仕上げ前の段階で第三者点検と臭気確認に合格できる施工体制がある。いずれかが不確実な場合は、部分解体の拡大や建替えを含めて再検討する方が、総コストと安心のバランスが取りやすくなります。

見積もりチェックリストと相見積もりのコツ

火事による家屋の解体費用は、同じ延床面積でも前提条件の伝え方と比較方法で大きく差が出ます。この章では、相見積もりを公平に取り、抜け漏れのない内訳で比較し、適切なタイミングで交渉する実務手順を解説します。ポイントは「同一条件」「数量と仕様の明記」「法令遵守コストの確認」の3点です。

相見積もりの取り方と比較条件のそろえ方

相見積もりは3〜4社を目安に、必ず現地調査に立ち会って依頼します。写真だけの概算は抜け漏れが多く、後日の追加請求につながりやすいため避けましょう。見積条件は以下の「前提条件」を文書で統一し、各社同じ資料を渡します。

| 前提項目 | 自宅の状況・数値 | 業者へ伝える依頼内容(比較統一条件) |

|---|---|---|

| 構造・規模 | 木造2階建・延床◯◯m²(◯◯坪)・築年 | 構造別の解体工法(手壊し/重機)と工程配分を明記 |

| 被災状況 | 全焼/半焼・倒壊/傾き・消火活動の水濡れ | 危険箇所の手壊し範囲、散水・粉じん対策の仕様を明記 |

| 残置物量 | 家財◯トン相当・家電/金庫/ピアノ等の有無 | 残置物撤去の範囲と数量、家電リサイクル対応の記載 |

| 前面道路 | 幅員◯m・車両制限・電線/架線の有無 | 車両サイズ、重機回送可否、交通誘導員の要否を明記 |

| 敷地条件 | 隣地との離隔・高低差・擁壁・庭木/カーポート | 養生足場と防炎シート仕様、付帯物の撤去範囲を明記 |

| 基礎・外構 | 布基礎/ベタ基礎・土間コンクリート有無・塀 | 基礎撤去の深さ、外構撤去、整地仕様(砕石/真砂土)を記載 |

| インフラ | ガス閉栓/水道/電気/浄化槽/井戸の有無 | 仮設電気の要否、配管/桝撤去の範囲、止水確認を明記 |

| アスベスト | 建築年・外壁/内装材の種類の心当たり | 事前調査の実施者、分析費、届出・報告の有無を記載 |

| 書類・保険 | 罹災証明書の有無・火災保険の加入状況 | 建設リサイクル法の届出、マニフェスト発行、損害賠償保険加入 |

| 希望時期 | 着工希望日・工期 | 作業時間帯、騒音配慮、近隣挨拶と工事案内の配布の有無 |

比較の際は、金額より先に「内訳の粒度(数量・単価・仕様)」が同じレベルに揃っているかを確認します。坪単価だけの表示は判断材料になりません。「産業廃棄物の運搬処分費」「養生足場・飛散防止(防炎)シート」「手壊し割合」「基礎撤去と整地」「アスベスト事前調査・分析・届出」「重機回送費」「諸経費」「届出費」など比較の軸を固定することが肝心です。

| 比較項目 | 会社A | 会社B | 会社C | 備考/確認ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 合計金額(税別/税込) | 税別・税込の明記、有効期限 | |||

| 坪単価の目安 | あくまで参考。内訳優先で比較 | |||

| 養生足場・防炎シート仕様 | 面積・段数・メッシュ目合い・防炎性能 | |||

| 手壊し/重機の工程配分 | 危険箇所の手壊し範囲と日数 | |||

| 基礎撤去・外構撤去・整地 | 撤去深さ、砕石敷き厚、境界残しの有無 | |||

| 残置物撤去・家電リサイクル | 数量・品目・家電リサイクル券の扱い | |||

| 産業廃棄物 運搬処分費 | 品目別単価(木くず/金属/コンクリ/石膏ボード等) | |||

| マニフェスト発行・最終処分証明 | 発行費含む/別、写し提出時期 | |||

| アスベスト事前調査/分析/届出 | 調査実施者名、採取点数、分析方法、報告費 | |||

| 重機回送費・車両費 | 往復回送、狭小地の小型機対応 | |||

| 届出代行(建設リサイクル法/石綿関係) | 手数料の有無、提出先、提出時期 | |||

| 交通誘導員・道路使用許可 | 必要人数・日数・手数料 | |||

| 工期・作業時間帯 | 騒音時間帯の配慮、天候予備日 | |||

| 支払条件 | 着手金/中間/完了、振込期日、違約金 |

なお、依頼先は「解体工事業の登録(または建設業許可・解体工事業)」「産業廃棄物収集運搬業許可」「労災保険・工事賠償保険加入」を書面で確認し、許可番号の記載を求めてください。

見積書で確認すべき抜け漏れの典型例

火災現場は通常の家屋解体より安全対策と分別の手間が増えます。「一式」のみの表記や数量未記載は後日の追加費用リスクが高いため、数量・単価・仕様の3点セットで明記されているかを精査します。特に以下は抜けやすい代表例です。

| チェック項目 | 必要な記載例(仕様・数量) | 含む/含まない | 抜けた場合のリスク |

|---|---|---|---|

| 養生足場・防炎シート | 高さ◯m×延長◯m、防炎メッシュ、二重養生の有無 | 粉じん・臭気クレーム、追加費用 | |

| 散水・粉じん抑制 | 散水設備・薬剤使用・回数、養生内ミストの有無 | 近隣トラブル、作業中断 | |

| 手壊し範囲 | 倒壊懸念の壁面◯面、軒先◯m、階段部など具体箇所 | 安全リスク、日数増による追加 | |

| 基礎・土間撤去 | 撤去深さ◯cm、ガラ搬出m³、砕石転圧◯cm | 基礎残り、再工事費 | |

| 外構・付帯物 | 塀◯m、門扉、物置、カーポート、庭木◯本 | 別途請求、残置 | |

| 残置物撤去 | 概算重量◯t、家電・金庫・耐火金庫の個数 | 大幅な増額 | |

| 家電リサイクル対応 | テレビ/冷蔵庫/洗濯機/エアコンの台数と券の扱い | 搬出不可・手続き遅延 | |

| 産業廃棄物の分別・処分 | 木くず・金属・コンクリ・石膏ボード別の単価とm³ | 不法投棄リスク、追徴 | |

| マニフェスト・最終処分証明 | 発行費・控え提出時期(完了後◯日以内) | 処分の証跡不備 | |

| アスベスト事前調査・分析 | 調査範囲、採取点数、分析費、届出・報告の費用 | 工事停止・罰則リスク | |

| フロン/PCB等の確認 | 該当機器の有無、回収・処理費 | 違法処理・追加費用 | |

| 重機回送・車両費 | 往復回送、台数、狭小地は小型機指定 | 別途計上 | |

| 交通誘導員・道路使用許可 | 人員◯名×日数、申請手数料 | 作業停止、近隣事故リスク | |

| 仮設電気・仮設トイレ | 設置・撤去費、電力使用料 | 追加請求 | |

| 地中障害物対応 | 単価表(コンクリガラ/杭/浄化槽/井戸)の提示 | 高額な追加 | |

| 清掃・完了報告 | 道路清掃、写真枚数、報告書の提出 | 引渡品質の低下 |

見積書は「支払条件(着手金・中間・完了)」「キャンセル規定」「瑕疵対応」「有効期限」も必ず確認します。内訳が「一式」中心で根拠が乏しい場合は、数量・単価の追記や仕様書の添付を依頼しましょう。

値引き交渉のタイミングと注意点

交渉は「相見積もりが出揃い、仕様と範囲が確定した後」に行います。現地調査の場で即時の値引きを求めると、リスク見込みを上乗せされたり、必要な安全対策が削られる恐れがあります。繁忙期・災害発生直後は相場が不安定になりやすいため、スケジュールの柔軟性を示すと調整余地が生まれやすくなります。

| 交渉余地 | 主な対象 | 現実的な見直し例 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| あり | 工期・搬出計画 | 混雑を避けた時間帯搬出、処分場の混雑回避でコスト最適化 | 近隣配慮と道路使用許可の範囲内で |

| あり | 重機回送・車両手配 | 回送の相乗りや小型機への変更(条件が合えば) | 能力不足で工期延伸しないよう工程再計算 |

| あり | 残置物の事前分別 | 可燃/不燃の簡易分別を施主が実施 | 焼け落ち・有害物の自己作業は危険。安全箇所のみ |

| 限定的 | 養生仕様 | 必要面積の最適化や二重養生の範囲調整 | 防炎・粉じん対策の性能は法令・安全基準を満たすこと |

| 不可 | アスベスト調査/届出・マニフェスト | — | 法令コストの値引き強要は不適切 |

| 不可 | 産業廃棄物の処分単価 | — | 過度なディスカウントは処分品質低下・不法投棄リスク |

| 不可 | 交通誘導員・安全対策 | — | 第三者災害のリスク増大 |

金額交渉は「仕様削り」ではなく「工程や物流の合理化」を軸にします。支払条件は、完了後に「最終金=マニフェスト控え・完了報告の提出」と紐づけると品質確保に有効です。過度な値引き要求や高額な前金はトラブルの温床となるため、相場や法令費用の下限を踏まえた健全な条件で合意しましょう。

悪徳業者の見分け方とトラブル回避の実践策

火災後の解体は、焼け落ちた構造物の不安定さ、煤や臭気、災害ごみの分別・運搬など、通常の解体よりも高度な安全管理と適正処理が不可欠です。相場から大きく外れた安さや一式見積もりで誘い、マニフェスト未発行や不法投棄、ずさんな養生で近隣トラブルを招く悪質事例も後を絶ちません。最初に許可・保険・届出・処分ルートの4点を必ず書面で確認し、見積内訳と工程表で実務能力を見極めることが、費用とリスクの両方を最小化する最も確実な方法です。

以下では、許可と保険の確認ポイント、典型的な危険サインと対処、信頼できる業者の見つけ方を、解体工事の法令や実務に沿って整理します。

許可と保険の確認ポイントと記載例

「解体できる」だけでは不十分です。建設業法・大気汚染防止法・建設リサイクル法・廃棄物処理法に適合し、第三者事故にも備える保険体制が整っているかを、名刺・見積書・契約書・許可証写しでクロスチェックしましょう。

| 確認項目 | 必要性・根拠 | 確認資料・方法 | 見積・契約への記載例 |

|---|---|---|---|

| 建設業許可(解体工事業)または解体工事業の登録 | 建設業法に基づき解体工事を請け負う基本資格。規模により許可、軽微な工事のみの場合は登録で足りる。 | 許可(登録)通知書の写し、許可番号・有効期限、名刺や事務所掲示での表示 | 「建設業許可(解体工事業)都知事 許可 第XXXX号 有効〜20XX/XX/XX」 |

| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物処理法。解体で生じる木くず・がれき類等の運搬に必須(都道府県単位)。 | 許可証の写し(品目・区域・有効期限)、運搬車両の許可標記 | 「収集運搬許可(東京都・神奈川県)第XXXX号 品目:がれき類ほか」 |

| マニフェスト(産業廃棄物管理票)運用 | 廃棄物処理法。排出事業者(施主側)も交付義務。適正処分の追跡に必須。 | マニフェスト交付・回収フロー説明、交付控えの保管、処分場の受領印 | 「マニフェスト交付:紙管理票(E票返送)、搬入先:〇〇中間処理(許可第XXXX号)」 |

| アスベスト事前調査と報告 | 大気汚染防止法。解体等前の事前調査と所定の報告が義務。資格者による調査が原則。 | 調査報告書、分析結果、石綿含有建材調査者の資格証、報告受理の控え | 「事前調査:資格者実施、分析点数〇点、結果:非含有/含有(除去費別途)」 |

| 建設リサイクル法の届出 | 延床80㎡以上の解体は事前届出が必要。分別解体・再資源化が義務。 | 届出受理通知の写し、分別工程と搬出計画、再資源化の方法 | 「届出済(受付番号XXXX)、分別解体計画・搬出工程表添付」 |

| 労災保険・各種賠償保険 | 労働者災害補償保険は強制適用。第三者事故に備え請負業者賠償・建設工事保険等が望ましい。 | 労災適用事業所番号、賠償保険の保険証券(対人・対物の保険金額) | 「請負賠償:対人・対物各1億円、建設工事保険加入」 |

| 再委託(下請)管理 | 安全・品質・法令順守の観点で一次・二次下請の体制把握が必要。 | 施工体系図、再委託先の許可証写し、委託契約の有無 | 「再委託先:〇〇運輸(収運許可第XXXX号)と処分委託契約締結」 |

| 会社実在性・取引適格性 | 所在不明・名義貸しの回避。請求・支払の透明性を担保。 | 本社所在地・固定電話、登記簿謄本、適格請求書発行事業者登録番号 | 「適格請求書発行事業者登録番号:TXXXXXXXXXXXX」 |

見積書には、養生足場m²、飛散防止シート仕様、散水設備、手壊し人工、重機回送費、残置物撤去m³、産業廃棄物の品目・数量・単価、搬入先処分場名と許可番号、アスベスト分析点数・単価までを具体的に明記させましょう。

危険サインとよくある手口の実例

火事物件の不安につけ込む「即決割引」「今日だけの価格」「保険で全額出るから大丈夫」といった誘引は要注意です。以下の典型的な手口を把握し、必ず書面と第三者の証憑で裏どりを行ってください。

相場とかけ離れた一式見積もりのみの提示

「一式〇〇万円」と総額だけを示し、数量・仕様・処分先が空欄の見積もりは、着工後の追加請求や最低限の養生で強行する合図になりがちです。火災現場は手壊し範囲や散水量、災害ごみの分別手間が増えがちなため、内訳の透明性がなおさら重要です。

数量・単価・仕様のない見積書は受け取らない、別紙内訳・工程表・機械車両と人員計画・安全対策費の根拠資料の提出を条件にすることで、不当な値引きや後出し請求を抑止できます。

マニフェスト未発行や不法投棄のリスク

「うちは自社処分だから安い」「マニフェストは後でまとめて」などの言い分は危険です。マニフェスト未交付や架空処分は、最終的に排出事業者(施主)が責任を問われる可能性があります。不法投棄が発覚すると撤去・原状回復費用の負担や行政指導の対象となるおそれがあります。

対策として、搬入先の中間処理・最終処分業者名、許可番号、品目ごとの運搬・処分単価、マニフェスト番号の控えを必ず書面で残し、E票(最終処分終了票)まで回収されているかを確認しましょう。

許可番号や登録の未掲示や名刺不備

訪問時に名刺が出ない、会社住所が曖昧、車両に許可標記がない、事務所に許可票の掲示がない場合は要注意です。現場代理人と契約相手の法人名が一致しない、印鑑が個人名のみといった齟齬もリスクシグナルです。

名刺・許可票・会社案内・見積書・契約書の表記(法人名・所在地・代表者・連絡先・許可番号)が一致しているかを照合し、商号や所在地に変更がある場合は最新の許可通知の写しで確認してください。

高額な前金要求や手数料の上乗せ

極端な前払い要求(例:全額前金、着手金50%超)や「申請手数料」「◯◯管理費」といった実体のない名目の多用は、資金繰り難や途中放棄のサインです。一般的には着工前に実費相当の着手金、進捗に応じた中間・完了払いの段階支払いが多く、根拠のない高額前金は避けるべきです。

支払い条件は工程と出来高に連動させ、前払いは実費(届出・調査・仮設)に限定。請負代金の振込先名義と契約法人名の一致も必ず確認しましょう。

安心できる解体業者の選び方と探し方

信頼性は「公的な裏付け」「第三者の評価」「現場力の証跡」で見極めます。複数社の現地調査を受け、同条件での相見積もりを取り、書面と写真で根拠のある説明ができるかを比較しましょう。

国土交通省の登録と自治体の業者名簿の確認

建設業許可(解体工事業)または解体工事業の登録の有無、行政処分歴の有無は基本中の基本です。自治体の業者名簿に掲載されている事業者は、少なくとも所在と許可が確認されています。

| 確認先 | 確認内容 | 求める証憑・情報 |

|---|---|---|

| 都道府県の建設業許可情報 | 解体工事業の許可状況、許可番号、有効期限、処分歴 | 許可通知写し、最新の許可票、許可業種に「解体」が明記 |

| 自治体の解体工事業登録名簿 | 登録番号、登録有効期間、所在地 | 登録通知写し、名簿掲載の写し |

| 都道府県の産業廃棄物許可情報 | 収集運搬の許可区域・品目、更新状況 | 許可証写し(品目:木くず・がれき類・金属くず等) |

許可・登録の名義、見積書の発行名、請求・領収名義が同一であることを必ず確認し、相違がある場合は名義貸しの疑いを払拭できる根拠を求めましょう。

公益社団法人全国解体工事業団体連合会などの加入状況

業界団体(例:全解工連)への加入は、教育・安全衛生・法令順守の情報が行き届いている指標になります。加入そのものが品質を保証するわけではありませんが、研修受講歴や安全大会への参加実績など、順法意識の高さを示す材料になります。

面談では、直近の法改正(大気汚染防止法のアスベスト事前調査・報告義務など)への対応策や社内手順が説明できるかを確認しましょう。

施工実績と現場写真と口コミの整合性

火災家屋の解体実績があるか、工程写真で「養生足場・飛散防止シート・散水・手壊し・重機解体・仕分け・積込・運搬・整地」まで一連の作業が確認できるかを見ます。写真は自社撮影の時系列が望ましく、他社現場の流用やストック写真だけの提示は要注意です。

加えて、近隣対応(事前挨拶文・作業時間・粉じん・騒音対策)、工程表、搬出計画、処分場の受入体制の説明が整っているかをチェックし、口コミの内容と整合しているかを照合します。可能であれば、最近の完了現場の施主に感想確認を依頼できるか打診してみましょう。

近隣トラブルを防ぐための具体策

火事後の解体工事は、粉じん・臭気・騒音・振動・車両出入りが集中し、通常の解体よりも近隣への影響が大きくなりがちです。トラブルを未然に防ぐには、技術的な対策と同時に、事前説明・周知・連絡窓口の整備までを一体で計画することが不可欠です。

| 影響要素 | 主な発生場面 | 基本対策 | 周知の要点 |

|---|---|---|---|

| 粉じん | 屋根材・内装材の撤去、重機による破砕、積込み | 散水・湿潤化、二重養生(防炎・防塵シート)、飛散防止ネット、清掃の高頻度化 | 散水時間帯と濡れやすい範囲、洗濯物配慮のお願い、清掃ルート |

| 臭気 | 焼け焦げた建材の撤去・積込み、ススの剥離 | 消臭剤噴霧、密閉コンテナ・袋での搬出、滞留防止の換気、積込みの迅速化 | 臭気のピークとなる可能性がある工程と時間帯、換気・窓閉めのお願い |

| 騒音 | 重機稼働、金属切断、ダンプ出入り、バックブザー | 低騒音型機械の採用、防音パネル併用、アイドリングストップ、作業時間の配慮 | 作業時間帯、特に騒がしい工程の事前告知と所要時間の目安 |

| 振動 | 基礎破砕、コンクリートがらの積込み | 小割り機の使用、段階的解体、基礎周りの局所養生、計測の実施(必要に応じて) | 振動が伝わりやすい時間帯の回避、家財・棚の落下防止の注意喚起 |

| 安全・通行 | 車両待機・積込み、道路占用、資材仮置き | 道路養生、交通誘導員の配置、迂回・一時通行止めの計画、夜間保安灯 | 車両動線と待機位置、通学路・バス路線への配慮、歩行者優先の導線 |

事前挨拶と工事案内の配布と連絡窓口

着工前に「誰が・いつ・どのように工事し、困ったらどこに連絡すればよいか」を近隣に明確に伝えるだけで、クレームの大半は未然に抑制できます。

挨拶の対象は、両隣・向かい・背後の家屋に加え、トラックの出入り経路沿線、隣接する店舗・医療機関・保育園・学校・高齢者施設など配慮が必要な施設まで広げます。時間帯は日中に訪問し、不在時はポスティングのうえ再訪します。

配布する工事案内には、次の情報を過不足なく記載します。

- 工事概要:解体の目的(火災後の安全確保・再建準備など)、工期の予定、作業時間帯(自治体の生活環境に関する条例等の範囲内で設定)

- 工程と影響:粉じん・臭気・騒音・振動のピークが見込まれる工程と日程の目安

- 対策内容:散水・養生・防音・清掃・交通誘導・臭気対策の具体策

- 車両計画:搬出車両の動線、待機場所、誘導員配置の有無、駐停車時間の配慮

- 連絡窓口:現場責任者の氏名・携帯番号、会社名・営業時間、緊急連絡先(時間外受付)

- 掲示情報:現場の安全掲示板設置場所、許可・許認可番号の掲示(見やすい位置)

- お願い:洗濯物・窓開けの配慮、ペット・小さなお子様・ご高齢の方への注意喚起

苦情・要望の受付フローを社内で統一し、記録→社内共有→対策→結果報告までの期限と責任者を明確化します。工程変更や騒がしい作業が追加となる場合は、改めて書面もしくは掲示で周知します。

火災現場特有の臭気やススについては、感覚の個人差が大きいため、工程前日の再通知と当日の現地説明を組み合わせて不安を最小化します。

粉じん騒音振動と臭気の対策と作業時間

粉じんは近隣の洗濯物や屋外設備に付着しやすく、臭気は焼けた建材の撤去時に強く感じられることがあります。騒音・振動は主に重機作業とコンクリート破砕で発生します。物理的な低減策と運用面の配慮を併用します。

- 粉じん対策:散水車やホースによる常時散水、ミスト噴霧、防炎・防塵シートの二重養生、搬出前の湿潤化、通路・周辺道路のこまめな清掃

- 臭気対策:消臭剤の前処理・噴霧、焼損材の袋詰め・密閉搬出、滞留防止の換気、臭いが強い作業は短時間に集約し事前に告知

- 騒音対策:低騒音型重機・ブレーカーの選定、防音パネルの設置、金属の切断は時間帯を配慮、アイドリングストップの徹底

- 振動対策:基礎の段階的小割り、周辺地盤の緩衝養生、必要に応じた簡易測定と記録、隣接建物への事前状態確認

- 清掃と再発防止:敷地外の粉じん飛散を想定した路面清掃、吸水マット・仮設排水で泥はね防止

作業時間は、自治体の生活環境保全に関する条例や指導要綱、近隣の合意を踏まえて設定します。一般に早朝・夜間・日祝日の騒音作業は避け、保育園や学校の行事・通学時間帯への配慮を行います。必要に応じて騒音・粉じんの簡易測定を行い、基準や社内目標値との比較結果を記録・掲示します。

「いつ・どの作業が・どのくらい影響するか」を作業前日までに共有し、影響の大きい作業は短時間で終える段取りに変更することが、最も実効性の高い対策です。

| 工程 | 影響が出やすい要素 | 事前周知のポイント |

|---|---|---|

| 仮設・養生 | 車両出入り、打音、粉じんの初期発生 | 仮囲い設置日と作業時間、通路変更の案内 |

| 手壊し・内装撤去 | 臭気(焼損材)、軽微な粉じん | 臭気の可能性と換気・窓閉めのお願い、短時間集中の予定 |

| 重機解体 | 騒音・振動・粉じんのピーク | 作業日・時間帯、誘導員配置、洗濯物配慮の再通知 |

| 基礎撤去 | 振動・騒音 | 小割り実施と時間帯配慮、必要時の簡易測定実施 |

| 搬出・整地 | 車両出入り、路面汚れ | 車両台数の目安、清掃時間、交通誘導の有無 |

道路養生と交通誘導員と安全対策

解体現場は歩行者・自転車・自動車が交差するため、道路の占用・使用や車両導線の不備が最も重大な事故・苦情につながります。事前に搬出計画と現場レイアウトを固め、許可取得と周知を確実に行います。

- 道路養生:歩道・車道の保護材敷設、段差解消スロープ、側溝・排水口の養生、夜間の保安灯・反射材の設置

- 交通誘導:見通しの悪い出入口・通学路交差部・片側交互通行が必要な場面では誘導員を配置し、歩行者優先の導線を確保

- 車両運用:待機場所の明示、バック時は誘導で短時間化、長時間の路上停車を回避、積載物のシート掛け・飛散防止

- 周知と表示:工事区間・日程・作業時間・車両動線の掲示、見やすい位置への案内板設置、夜間は点灯確認を巡回

- 清掃と点検:路面のこまめな清掃、泥や粉じんの再飛散防止、近隣敷地への汚れ移りの有無を毎日確認

道路での作業や一時的な通行規制が必要な場合は、所管への手続き(道路使用許可等)を行い、許可内容に沿った運用を徹底します。通学時間やバス運行時刻に配慮した搬出スケジュールとし、要配慮者施設が近い場合は個別に時間帯を調整します。

安全最優先の動線設計と丁寧な現地案内は、苦情の削減だけでなく事故の未然防止に直結します。

解体後の土地活用と税金の注意点

更地にした場合の固定資産税と都市計画税

建物を解体して更地になると、住宅用地の軽減(住宅用地に係る課税標準の特例)が外れるため、翌年度以降の固定資産税・都市計画税の負担が増えます。判定は毎年1月1日現在の利用状況で行われるため、年末の解体は翌年の税負担に直結します。

| 区分 | 税目 | 住宅用地の特例適用時 | 更地化後(特例なし) | 適用判定の基準日 | 主な留意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 小規模住宅用地(200m²以下) | 固定資産税 | 課税標準を評価額の1/6に軽減 | 評価額の100%が課税標準 | 毎年1月1日 | 建物がないと住宅用地扱いにならず軽減は適用外 |

| 小規模住宅用地(200m²以下) | 都市計画税 | 課税標準を評価額の1/3に軽減 | 評価額の100%が課税標準 | 毎年1月1日 | 都市計画税でも同様に軽減が外れる |

| 一般住宅用地(200m²超の住宅用地部分) | 固定資産税 | 課税標準を評価額の1/3に軽減 | 評価額の100%が課税標準 | 毎年1月1日 | 面積按分で住宅用地部分のみ軽減対象 |

| 一般住宅用地(200m²超の住宅用地部分) | 都市計画税 | 課税標準を評価額の2/3に軽減 | 評価額の100%が課税標準 | 毎年1月1日 | 更地では住宅用地特例は全面的に不適用 |

固定資産税・都市計画税の税率や評価額は市区町村ごとに異なり、負担調整措置がかかる場合もあります。具体的な課税額は、評価替えや自治体の税率改定の影響も受けるため、最新の納税通知書で必ず確認してください。

なお、建物が残っていても「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき「特定空家等」に指定されると、住宅用地の特例が適用されない場合があります。解体・売却・再建の時期は、税負担と実務スケジュールを合わせて検討することが重要です。

罹災に伴う税の減免は自治体条例で定められているため、固定資産税・都市計画税の減免や納期限延長の対象・手続きの有無は、必ず所在地の市区町村に確認してください。

駐車場や売却や賃貸など活用プランの比較

更地のまま長期保有すると税負担が重くなりやすいため、当面の収益化や出口戦略を早めに固めるのがコスト最適化の近道です。代表的な活用プランの特徴は次のとおりです。

| 活用プラン | 初期費用 | 手続き・難易度 | 収益の安定性 | 税務・留意点 | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|---|

| 月極駐車場(アスファルト舗装/ライン・車止め設置) | 中 | 比較的容易(造成・舗装・近隣周知) | 中(稼働率に左右) | 地代収入は原則不動産所得。住宅用地特例は適用外。用途地域・前面道路幅員で出入口計画の検討が必要。 | 短期で収益化しつつ売却のタイミングを見たい |

| 時間貸し駐車場(コインパーキング) | 低〜中(機器を事業者設置の一括借上げなら低) | 運営委託で容易(電源・看板・近隣同意の配慮) | 中〜高(立地依存・天候/イベント影響) | 自営は事業所得となるケースが一般的。一括借上げ方式は賃料収入。不法駐車対応や騒音・光害に配慮。 | 初期費用を抑えて早期稼働させたい |

| 土地賃貸(資材置場・月極トラック置場など) | 低〜中(簡易舗装・フェンス等) | 契約実務や近隣調整が必要 | 中(契約期間により安定) | 賃料は不動産所得。原状回復条項・環境汚染リスクの担保(油漏れ等)に注意。 | 手離れよく固定賃料を確保したい |

| 売却(買取/仲介) | 低(測量・境界確定費等) | 仲介は期間を要し、買取は迅速 | 一時金(確定性高い) | 譲渡所得課税(短期/長期で税率が異なる)。居住用財産の3,000万円特別控除は要件を満たせば適用可。測量・越境解消が価格に影響。 | 税負担や維持費を抑え、早期に現金化したい |

| 再建・自用(建替) | 高 | 設計・建築確認・資金計画が必要 | 自用のため収益性評価は不要 | 再建後は住宅用地特例の対象(条件あり)。火災保険の再調達・付保内容の見直しが有効。 | 長期の居住・資産価値の維持を重視 |

売却時の税務は「譲渡所得」となり、所有期間が5年を超える長期譲渡所得は一般に所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた税率が20.315%、5年以下の短期譲渡所得は39.63%です。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、住まなくなってから一定期間内に譲渡することなどの要件があります。解体後の敷地のみを売るケースでも要件を満たせば適用できる制度のため、適否は事前に税務署または税理士に確認してください。

駐車場活用は「住宅用地の特例」が復活しないため、税負担の軽減には直結しません。短期の収益化策としては有効ですが、中長期の保有方針(再建・売却・賃貸)と合わせて総合的に判断すると無駄がありません。

再建時の建築確認とライフライン復旧

解体から再建に進む場合、法的要件とインフラ復旧の段取りを早めに固めると工期短縮になります。特に接道や防火規制、事前調査の整合は後戻りが大きいため要注意です。

まず、建物の登記関係では「建物滅失登記」を法務局に申請します(原則、滅失から1か月以内)。併せて、測量・境界確定や越境物の是正を済ませておくと、建築確認や売却・融資の審査がスムーズです。

再建可否は建築基準法の接道義務、用途地域、建ぺい率・容積率、防火地域・準防火地域の規制に適合するかがカギです。既存不適格や再建築不可の可能性がある土地は、計画前に自治体の建築指導課で事前相談を行いましょう。

一般的な戸建ての新築では「建築確認申請」が必要です。設計図書(配置・平面・立面・構造計算が必要な場合あり)を整え、建築主事または指定確認検査機関の審査を経て着工となります。延焼のおそれのある区域や防火地域では、外壁開口部・仕上げ・構造の防火性能に追加要件が課されます。

ライフラインの復旧は、工事工程に合わせて「仮設」と「本設」を計画します。電気は送配電事業者への引込申込、ガスは供給事業者の開閉栓・配管工事、水道は水道局の給水装置申請・メーター設置、下水道は取付管の接続申請が必要です。前面道路の掘削・占用が伴う場合は、道路占用許可等の手続きと近隣周知を行います。例として、電気は東京電力パワーグリッド、ガスは東京ガス、給水は各自治体の水道局が窓口となります(地域により事業者は異なります)。

基礎撤去後は、地盤調査(スウェーデン式サウンディング試験など)で地耐力を確認し、必要に応じて地盤改良を行います。火災由来の地中残置物やコンクリートガラは、再建前に撤去しておくと追加費用のリスクを抑えられます。

工期は、設計・確認審査・ライフライン申請・施工の各工程を順に進めるため一定期間を要します。金融機関のつなぎ融資や火災保険の見直しも同時並行で進め、近隣への工事案内と安全対策(粉じん・騒音・交通誘導)を徹底しましょう。

よくある質問

火事後の解体は、費用・保険・安全・手続きが複雑に絡みます。この章では検索意図の高い疑問に実務的に回答し、見積もり比較や費用削減、トラブル回避に直結するチェックポイントを整理します。

火事の解体費用はいつ支払うのが一般的か

支払時期は契約で定めるのが原則です。実務では「完工後一括」または「着手時と完工時の分割」が多く、長期・大規模では出来高払いが選ばれることもあります。火災保険や自治体補助の入金タイミングに合わせて調整できる場合もあるため、見積書と請負契約書に支払条件を明記しておくと安心です。

| 支払いタイミング | 概要 | 請求時に確認したい資料 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 完工後一括 | 工事完了の検査・引渡し後にまとめて支払う方法。 | 請求書、工事写真台帳、産業廃棄物管理票(マニフェスト)控え、引渡書。 | 追加工事が発生した場合の精算方法を事前に合意。 |

| 着手+完工の分割 | 着工時に一部、残額を完工時に支払う方法。 | 契約書に支払日・金額・条件を明記。 | 高額な前払い要求や「一式のみ」の請求は避け、内訳の明細化を必須。 |

| 出来高払い | 工程進捗に応じて段階的に支払う方法(長工期や大規模で採用)。 | 出来高報告、工程写真、出来高査定書。 | 支払基準(工程区分・数量)を具体化。 |

| 保険・補助連動 | 火災保険金や自治体補助の入金に合わせて支払う方法。 | 保険金支払通知、補助金交付決定通知。 | 保険会社の査定前に現況を大きく変更しない(保険金減額の恐れ)。 |

いずれの方式でも、請負代金、諸経費、重機回送費、養生足場・飛散防止シート、手壊し・重機解体の配分、基礎撤去、残置物撤去、産業廃棄物の運搬処分費、アスベスト事前調査などの内訳を明確にし、支払条件・違約金・キャンセル規定を書面で確認してください。

「相場とかけ離れた前金」「現金のみ」「領収書やマニフェストを出さない」などは典型的な危険サインです。

自分で片付けると費用が安くなるのか

残置物の量を減らせば運搬処分費の低減につながる可能性はあります。ただし、火災現場は破片・釘・有害粉じん・臭気・倒壊リスクが高く、撤去方法や搬出先を誤るとケガや法令違反の恐れがあります。工事で取り外された建材は産業廃棄物となり、許可のない個人は運搬・処分できません。

| 区分 | 施主が行ってよい例 | 業者に任せるべき例 | 安全・法令上の注意 |

|---|---|---|---|

| 回収・整理 | 貴重品・書類・写真など小物の回収、現況写真の撮影。 | 大型家具・家電の搬出、焦げ・水濡れで脆くなった物の撤去。 | ヘルメット・安全靴・保護メガネ・使い捨て防じんマスク(DS2等)・耐切創手袋を着用。 |

| 建材類 | 原則不可。 | 天井・壁・屋根・断熱材・石膏ボード・サッシ等の撤去。 | 工事由来の廃材は産業廃棄物。無許可運搬・不法投棄は違法。 |

| アスベスト懸念 | 触らない。 | スレート波板、外壁材、Pタイル、吹付材などは事前調査後に管理。 | 事前調査と結果の掲示・報告が義務。個人での剥離・破砕は厳禁。 |

| 搬出・処分 | 自治体ルールに従う一般ごみの範囲。 | 工事系廃棄物(木くず・コンクリート・金属くず等)の運搬処分。 | 自治体の災害ごみ受入条件・持込予約・分別を必ず確認。 |

安全確保・法令順守・保険査定への影響を総合すると、無理な自力撤去はかえって高くつくことがあります。自分で行う範囲は最小限にし、事前に保険会社・解体業者・自治体へ確認してください。

焼け跡からの取り出しと危険物の扱いの注意点

まず、消防による鎮火・安全確認後に立ち入り、罹災証明や保険査定用の現況写真・動画を記録します。倒壊・落下の恐れがある箇所には近づかず、通電・ガスの停止を確認してください。粉じん・すす対策のため、使い捨て防じんマスク(DS2等)・保護メガネを着用し、皮膚露出を避けます。

| 区分 | 具体例 | 基本対応 | ポイント |

|---|---|---|---|

| ガス・加圧容器 | カセットボンベ、プロパン容器、スプレー缶、消火器。 | 販売店・供給事業者・専門回収へ相談。 | 加熱で破裂の恐れ。穴あけ・破砕はしない。 |

| 電池・蓄電 | リチウムイオン電池、モバイルバッテリー、電動工具バッテリー。 | 家電量販店等の回収窓口や専門回収へ。 | 濡れ・損傷品は発火リスク。個別に絶縁・保管。 |

| 危険物・薬品 | 灯油・ガソリン、塗料・シンナー、農薬。 | 販売店・自治体指示に従い適正処分。 | 揮発・引火注意。密閉空間での作業禁止。 |

| 鋭利・転倒物 | 割れガラス、釘、瓦、金属片、傾いた家具。 | 保護具着用で安全確保。無理な移動はしない。 | 転倒・踏み抜き事故防止の養生が必要。 |

| 臭気・煤 | 焦げ臭、スス、吸着した繊維製品。 | 業者の散水・負圧集じん・消臭の工程を活用。 | 無理な洗浄で粉じん拡散させない。 |

アスベスト含有の可能性がある建材や脆弱化した構造体には触れず、事前調査の結果と指示に従うことが必須です。危険物の自己搬出はトラブルのもとになるため、必ず自治体・販売店・専門回収に相談してください。

保険金の受け取り前に解体契約をしてよいのか

契約そのものは可能ですが、保険会社の査定や鑑定人の確認が終わる前に現況を大きく変えると、保険金の対象外や減額の恐れがあります。原状確認が必要な工程(残置物の状態、焼損部の範囲、構造の損傷等)は、査定後に着手するのが安全です。

| 項目 | 推奨対応 | 契約書での確認点 |

|---|---|---|

| 契約タイミング | 見積もり取得と契約準備は早めに進める。 | 支払条件、工期、遅延時の取り決め、近隣対応の記載。 |

| 着工条件 | 保険会社の査定・承諾後に本格着工。 | 「保険金確定を停止条件」とする条項やキャンセル・変更時の取り扱い。 |

| 書類整備 | 罹災証明、事前調査結果(アスベスト)、届出書類を準備。 | 建設リサイクル法の届出、マニフェストの発行、写真台帳の提出。 |

| 費用内訳 | 養生足場、飛散防止シート、手壊し・重機、基礎撤去、運搬処分費、重機回送費、諸経費を明確化。 | 一式ではなく数量・単価を明記。追加費用の発生条件を定義。 |

「査定前の撤去」「証拠が残らない片付け」は保険請求の支障になり得ます。保険証券・約款と担当者の指示を確認し、必要に応じて現場立会いのうえで工程を進めましょう。

まとめ

火事後の解体費用は、構造・地域・被災度(全焼/半焼)で大きく変動し、残置物の量、臭気・粉じん対策、危険箇所の手壊し範囲が増減要因です。費用最小化の要は「内訳を揃えた相見積もり」と「法令順守の業者選定」、そして「保険・公的支援の最大活用」。見積もりは養生足場、手壊し/重機、基礎撤去、産廃運搬処分、アスベスト調査、重機回送、諸経費・届出を明記し、マニフェスト発行を必須化。業者は解体工事業登録・産廃許可、労災・賠償保険、国土交通省告示や一般社団法人日本解体工業会等の加入を確認し、不当な一式見積や高額前金に注意。手続きは建設リサイクル法の届出とアスベスト事前調査報告を確実に行い、近隣には事前挨拶と対策を周知。火災保険と罹災証明書で自己負担を圧縮し、保険会社の査定完了前の撤去は原則避ける。更地後は固定資産税の増額に留意し、解体と修繕の費用・期間・将来価値を比較して意思決定することが結論です。