火事 解体 東久留米市で検索した方へ。2025年最新版の本記事は、初動の安全確保・立入禁止・養生、東京消防庁東久留米消防署等への手続き、罹災の記録、解体要否の調査を整理。火災保険の補償範囲・免責、延焼/もらい火/地震火災の扱い、罹災証明書・保険証券・写真・見積書の準備、損害調査員立会いの勘所を解説します。東久留米市役所で確認すべき補助・減免、空き家等除却/危険家屋是正、構造別坪単価や焼け跡撤去・残置物、アスベスト(石綿)・特別管理産業廃棄物など費用相場の読み方も網羅。さらに、建設リサイクル法・大気汚染防止法の届出、道路占用許可、マニフェスト、近隣説明、東京都環境局の情報、相見積もり〜契約書〜分別解体〜滅失登記の流れ、失敗例と対策まで一気に把握できます。結論として、保険と支援を最大限活用し、適正価格で法令順守の解体を迅速・安全に進め、建物滅失登記まで確実に完了する道筋がわかります。

Contents

- 1 火事 解体 東久留米市の基礎知識と最優先事項

- 2 保険適用のポイントと申請手順

- 3 東久留米市の補助金 減免 支援制度の確認

- 4 費用相場と見積もりの読み解き

- 5 法令順守と届出 東久留米市で忘れがちな手続き

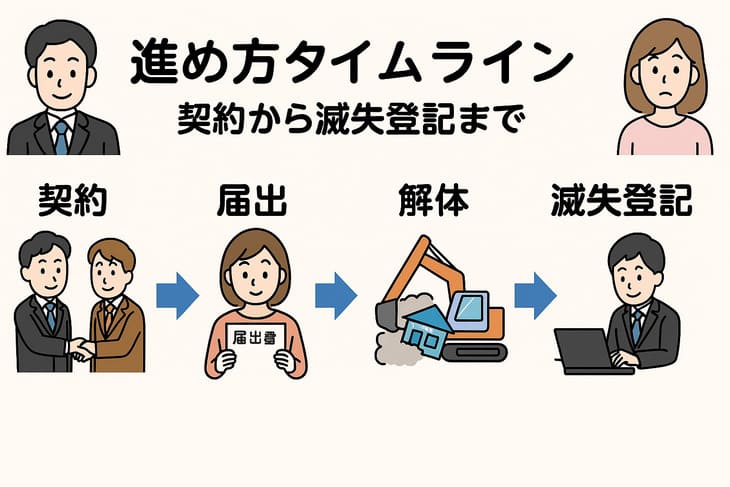

- 6 進め方タイムライン 契約から滅失登記まで

- 7 東久留米市でおすすめの情報源と相談先

- 8 よくある失敗例と対策

- 9 まとめ

火事 解体 東久留米市の基礎知識と最優先事項

東久留米市で火災が発生し、解体工事を検討・実施するまでの初動で最も重要なのは、現場の安全確保、立入管理(立入禁止の徹底)と応急養生、そして罹災の事実と損害の正確な記録化です。人命の安全と二次災害の防止を最優先に、証拠保全と現場保護を同時並行で進めることが、保険適用や見積精度、近隣トラブル回避に直結します。以下に、鎮火直後から解体方針の判断に至るまでの基礎知識と優先事項を体系的に整理します。

安全確保 立入禁止 養生の初動

鎮火後の火災現場には、倒壊・落下、感電、ガス漏れ、再燃、釘やガラスによる負傷、粉じん・煤煙による健康被害など多様なリスクが残ります。まずは危険源を特定・隔離し、関係者以外の立入を遮断したうえで、雨仕舞い・飛散防止・防犯を目的とした応急養生を行います。

現場の危険源と一次対応

現場に入るのは、消防・警察の許可と安全確認が得られてからが原則です。感電や再燃の恐れがある場合は、自己判断で触れず、専門家の到着を待ちます。電気・ガス・水道などライフラインの遮断や漏水・漏ガスの確認は、所管の事業者へ連絡して確実に行います(東久留米市内は一般に東京電力パワーグリッド、東京ガスまたはLPガス事業者、東京都水道局の管轄です)。

| 初動項目 | 具体的な確認・依頼内容 | 主な連絡・担当 |

|---|---|---|

| 電気の遮断 | 分電盤の主幹ブレーカーを切る。漏電・感電の恐れがある場合は触れない。引込線やメーターの安全確認。 | 東京電力パワーグリッド/電気工事店 |

| ガス遮断 | ガス栓・メーターの遮断。臭気・異音・気泡(漏洩疑い)を確認。発見時は着火源を避けて退避。 | 東京ガス(都市ガス)/LPガス販売事業者 |

| 水道・漏水 | 止水栓で止水。漏水や地盤への浸食、隣地への流出を点検。 | 東京都水道局/指定給水装置工事事業者 |

| 再燃リスク | 梁や断熱材内部のくすぶり(潜在火源)を確認。異常があれば直ちに通報。 | 東京消防庁(東久留米消防署) |

| 構造安定 | 倒壊・落下の恐れがある壁・屋根・階段・バルコニーを立入禁止に。仮支保工は専門家判断。 | 解体業者/建築士 |

| 危険物の除去 | スプレー缶、カセットボンベ、バッテリー等の危険物を安全な場所へ分別保管。 | 所有者/解体業者 |

| 周辺安全 | 道路側への落下物・ガレキの越境を除去・仮囲い。夜間の視認性を確保。 | 解体業者/現場管理者 |

立入禁止と防犯・近隣保全

現場の施錠・仮囲い(単管・メッシュフェンス等)・立入禁止表示・コーン設置を行い、必要に応じて夜間照明や簡易カメラで防犯を強化します。隣地境界に近い壁や塀が不安定な場合は接近禁止の導線を確保し、通行人・隣地への落下物防止を徹底します。立入管理を曖昧にすると、負傷事故・盗難・近隣トラブルのリスクが急増します。

応急養生(雨仕舞・飛散防止・臭気対策)

応急養生の目的は、雨水の浸入と汚水流出、煤や粉じんの飛散、焼け落ちの二次被害を最小化することです。素材や状況に応じて、ブルーシートや防炎シート、養生テープ、土のう、遮水シート等を使い分けます。

| 目的 | 推奨資材・方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 雨仕舞 | 屋根・上部開口にブルーシート+ロープ固定、軒先は水勾配を意識 | 高所作業は無理をせず、墜落防止・風荷重を考慮 |

| 飛散防止 | 仮設足場+防炎メッシュシート、開口部はポリシートで二重化 | シートの破断・バタつきは粉じん増加の原因、適切な張力で固定 |

| 汚水・煤流出抑制 | 敷地縁に土のう・遮水シート、側溝へ流入しない導線づくり | 大雨時は再点検。公共用地へ流出させない |

| 防犯・安全表示 | 立入禁止看板・夜間照明・仮囲い・コーン | 掲示は見やすい位置に。夜間の視認性を確保 |

初動で避けるべき行為

保険会社や損害調査員の確認前に、焼け跡の大規模撤去・清掃を進めないこと。証拠が失われると給付額が減る可能性があります。感電・落下の危険がある場所への単独立入、無資格での仮支保工、高所での自力養生も避けます。

消防と警察への手続き 罹災の記録

火災後は、消防による原因・焼損状況の調査、状況に応じて警察の関与(放火の疑い等)が行われます。調査の指示・許可に従い、立入や撤去の可否を確認します。並行して、保険請求・減免申請・見積根拠に使える記録を過不足なく整備します。

証明書類と記録の基本

保険や行政手続きで必要となる書類は、地域やケースにより名称・発行主体・タイミングが異なります。「どの用途に、どの書類が必要か」を窓口で確認し、取得可能な証明の種類と内容を把握してから解体工程を組むのが賢明です。

| 書類・記録 | 主な発行・作成主体 | 主な用途 | 取得・作成のタイミング |

|---|---|---|---|

| り災に関する証明書(名称は自治体・消防で異なる) | 行政窓口(東久留米市役所)/消防 | 保険申請、税の減免・各種手続きの根拠 | 鎮火後、現場調査の後 |

| 調査・立入に関する確認 | 消防・警察(担当係) | 解体着手の可否判断、立入許可の確認 | 原因調査の進行・完了時 |

| 現場写真・動画(全景〜詳細) | 所有者/解体業者/保険会社 | 損害の証拠保全、見積根拠 | 撤去前(養生前も含む)に撮影 |

| 解体工事見積書・内訳 | 解体業者 | 保険申請の添付、費用比較・相見積もり | 現地調査後、必要書類確認後 |

写真・動画の撮り方(証拠保全のコツ)

撮影は「全景(敷地全体)→中景(部屋・面ごと)→近景(部材・設備・シリアル)」の順で、平面ごと・方位ごとに重複なく記録します。撤去・片付けの前に、損傷の状態・焼け跡の位置関係・隣地との境界を網羅的に撮ることが重要です。

| 撮影対象 | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 建物全景・接道 | 四隅から、道路幅員・電柱・隣地との位置関係が分かる構図 | 日付・時刻の記録、方位の一貫性 |

| 各室内・各面 | 入口→対角→天井・床の順で俯瞰し、焼損範囲と煤の付着を明示 | 足元の釘・ガラスに注意、無理な踏み込みはしない |

| 構造部材 | 柱・梁・小屋組・階段の変形や炭化深さの比較ができるようにスケール併用 | 落下・倒壊の恐れがある部位には近づかない |

| 設備・家電 | 型番・シリアル、設置状況、焼損の有無 | 通電・通ガスは厳禁 |

| 隣地・境界 | 塀・フェンス・外構の損傷や煤の付着、越境物の有無 | 私有地への立入は事前許可 |

| 養生・仮設 | 応急養生の範囲・方法、改善前後の比較 | 作業者の安全を確保してから撮影 |

保険会社・損害調査員が立ち会う場合は、撮影データの共有形式(ファイル名・撮影日・位置情報)を統一し、後日の照合性を高めます。

第三者の立会いと記録の整合

消防・警察の調査、保険会社の損害調査、解体業者や建築士の現地調査は、可能な限り日程を調整し、現場での相互確認を図ると認識の齟齬を減らせます。「誰が・いつ・何を確認したか」を議事録化し、写真番号や図面位置とひもづけると、後工程(見積・工法選定・近隣説明)が円滑になります。

解体の判断に必要な建物調査

解体の可否・範囲(全解体/部分解体)は、構造体の損傷、臭気・煤の侵入程度、法令上の要件、敷地条件、アスベスト等の有無を総合評価して決めます。拙速な判断は費用増・工期遅延や再工事の原因になるため、専門家による現地調査を実施します。

構造別の損傷評価の視点

構造種別ごとに、温度履歴や焼損状況の違いが安全性と再利用可否に影響します。代表的な着目点は以下の通りです。

| 構造 | 着目点 | 判断材料の例 |

|---|---|---|

| 木造(W造) | 柱・梁の炭化深さ、耐力壁の損傷、金物の熱影響 | 炭化層の厚み、含水率、接合部の焼鈍・腐食、屋根・小屋組の変形 |

| 鉄骨造(S造) | 鋼材の変形・座屈・塗膜の焼失、ボルト・溶接部の熱影響 | フランジのたわみ、塗装の焼失範囲、耐火被覆の欠損 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 爆裂(表層剥離)、鉄筋露出・錆、躯体強度低下 | 爆裂位置と範囲、ひび割れパターン、かぶり厚の残存状況 |

再利用・部分解体の可否の検討

一見軽微でも、煤や臭気の浸透が強い場合は、内装だけでなく下地や断熱材までの撤去が必要になることがあります。構造安全性と衛生・居住性(臭気・粉じん残留)の双方の観点から、部分解体で再生可能か、全解体が合理的かを評価します。

アスベスト・有害物の事前調査

解体前には、石綿含有建材調査者による事前調査が必要です。スレート屋根、ケイカル板、ビニル床タイル、吹付け材などの有無・種類・数量を把握し、飛散防止措置と適正処理の計画を立てます。火災で脆くなった建材は飛散リスクが上がるため、調査結果に基づく慎重な工程設計が不可欠です。

敷地条件と工法の初期検討

接道幅員、前面道路の交通量、上空の電線・引込線、隣地との離隔、敷地の高低差や擁壁、地中埋設物(浄化槽・井戸・配管)の有無などは、重機搬入の可否や工法(手壊し中心か、機械併用か)に直結します。現地条件の洗い出しは、見積精度と安全性の両面を左右します。

| 現地条件 | 確認点 | 解体工法への影響 |

|---|---|---|

| 前面道路・接道 | 道路幅員・歩道・交通量・カーブミラー・消火栓位置 | 大型車進入可否、道路使用の要否、搬出方法・時間帯 |

| 上空・周辺障害 | 電線・引込線・樹木・看板の干渉 | 重機ブームの制限、手壊し割合増、仮設計画の変更 |

| 隣地との離隔 | 境界位置・塀・建物距離・越境物 | 足場・養生仕様、振動・騒音管理、作業ヤードの確保 |

| 地中・地盤 | 浄化槽・井戸・配管・埋設基礎の有無、地耐力 | 残存物撤去の追加、掘削・埋め戻しの範囲 |

| 残置物・焼け跡量 | 家財・建材・金属・ガラス等のボリュームと分別可能性 | 積込方法・搬出回数・産業廃棄物処理計画 |

以上を踏まえ、東久留米市での火災後解体は、安全確保・立入管理・応急養生・記録化・建物調査の順で抜け漏れなく進めることが肝要です。初動の正確さが、保険認定・費用対効果・工期・近隣合意のすべてを左右します。

保険適用のポイントと申請手順

東久留米市で火災に遭い解体が必要になった場合、火災保険の適用可否と申請の精度が保険金額を大きく左右します。ここでは、補償範囲の考え方、地震・延焼・もらい火の扱い、必要書類の整え方、そして損害調査員(アジャスター)との立会いの実務まで、認定を通しやすくする具体策を解説します。

火災保険の補償範囲と免責

火災保険は「建物」と「家財」をそれぞれ対象に契約されるのが一般的で、保険証券に記載の補償内容(基本補償・特約・免責金額)に基づいて支払われます。火災・落雷・破裂爆発のほか、契約により風災・水災・盗難・破損等が含まれる場合があります。解体が絡むケースでは、焼損部の撤去や残存物の処分などが支払い対象となるかが焦点です。

| 区分 | 主な対象 | 典型的に対象となる費用 | 主な注意点 |

|---|---|---|---|

| 建物 | 母屋、付属建物、門塀・カーポート等(契約による) | 焼損部の修理費、全損時の再建を前提とした損害額、残存物取片付け費用、応急処置に要した養生・仮囲い等の損害防止費用 | 「新価(再調達価額)」か「時価」かで支払基準が異なる。付帯物・工作物は契約対象外のことがある。 |

| 家財 | 家具・家電・衣類・什器(世帯主や家族の所有物) | 焼損品の再取得相当額または時価額、搬出・処分に関わる費用(限度あり) | 現金・貴金属・骨董等は支払限度や対象外がある。所有者が異なる家財は証明が必要。 |

| 付帯費用・特約 | 残存物取片付け費用、臨時費用保険金、損害防止費用、失火見舞費用など | 解体・撤去に伴う運搬処分、煤・臭気清掃、仮住まい費用の補填(特約による) | 支払限度額や対象範囲は約款で異なる。アスベスト除去等は対象外のことがある。 |

建物と家財の区分と評価基準

評価方法は大きく「再調達価額(新価)」と「時価額」に分かれます。新価ベースの契約であっても、保険金額が評価額より低い「過小保険」の場合は、損害額が比例減額されることがあります。保険証券と保険会社の約款で必ず確認しましょう。

解体・撤去に関係する費用項目

解体に関連する支払いは、主に残存物取片付け費用と損害防止費用が軸になります。前者は焼損で生じた瓦礫や残置物の運搬・処分費を補填し、後者は二次被害を防ぐブルーシート養生や仮設囲い等に要した実費を対象にします。解体費用の全額が保険で賄われるわけではなく、焼損に直接起因する撤去・片付けに限定されるのが原則です。

免責金額と自己負担の考え方

多くの火災保険には免責金額(自己負担額)が設定されています。免責適用の有無や金額は契約で異なり、同一事故でも補償項目ごとに取扱いが異なる場合があります。工事見積の内訳は免責の判定に影響するため、項目を明確に分けることが重要です。

地震火災 延焼 もらい火の扱い

原因によって適用される保険が変わります。特に地震に起因する火災や、近隣からの延焼・もらい火は取り扱いが一般の火災と異なるため、初動での原因整理と証拠保存が不可欠です。

地震等を原因とする火災

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災は、原則として火災保険の対象外で、地震保険や地震火災費用特約の対象です。地震保険は火災保険に付帯する公的色彩の強い保険で、損害区分に応じて定められた割合で支払われます。契約の有無、支払限度、対象(建物・家財)を証券で確認し、解体が必要な場合は損害調査前に原形を保つよう注意してください。

延焼・もらい火と失火責任法

近隣の火災で自宅が燃えた「もらい火」の場合、失火責任法の原則により、出火者に重過失がない限り賠償請求が難しいのが実務です。したがって、被害者側は自らの火災保険で建物・家財・残存物取片付け費用を請求するのが基本となります。出火側の対策としては、類焼損害特約(名称は保険会社により異なる)や個人賠償責任保険の内容を平時から整えておくと安心です。

放火・漏電など原因不明時の対応

放火や漏電が疑われる場合は、消防・警察の原因調査に協力し、調査結果の記録(実況見分調書の写しや消防の報告)を保管します。故意・重過失は保険の免責事由となり得るため、事実関係の裏付けが重要です。原因が特定できない場合でも、契約上の免責に該当しなければ保険金の対象になり得ます。

必要書類一式 罹災証明書 保険証券 写真 見積書

保険金請求は「保険会社所定の様式+客観的な裏付け資料」で構成します。書類は着工前にできるだけ揃え、差し替えや追加の依頼に迅速に対応できるよう原本と写しを分けて保管しましょう。

| 書類名 | 主な入手先 | 要点・実務上の注意 |

|---|---|---|

| 保険証券(契約内容控) | 契約者控、保険会社・代理店 | 被保険者、保険金額、対象(建物・家財)、特約、免責金額を確認。質権設定がある場合は金融機関の確認が必要。 |

| 保険金請求書・事故状況報告書 | 保険会社の所定書式 | 事故受付番号、発生日時、原因、被害範囲を具体的に記載。口座情報と本人確認書類の添付漏れに注意。 |

| り災証明書・罹災証明書 | 所轄消防署のり災証明、または市区町村の罹災証明 | 火災の事実・焼損程度の公的証明。申請は早めに。発行元や書式は自治体で異なるため事前確認が無難。 |

| 被害写真(時系列) | 自ら撮影 | 全景・各室の四隅・近接の焦点・シリアル等を撮影。撮影日時情報を残し、片付け前・養生前の状態を必ず確保。 |

| 解体・撤去見積書(内訳付き) | 解体業者 | 焼損部撤去、残存物運搬処分、仮設・養生、重機回送、分別費、アスベスト調査・除去の要否などを項目別に。 |

| 修理見積書(比較用) | 工務店・リフォーム会社 | 全損か部分損かの判断材料に。保険会社から比較見積を求められることがある。 |

| 所有関係を示す書類 | 登記事項証明書、固定資産税課税明細等 | 被保険者と所有者が異なる場合や共有名義の場合に有効。賃貸物件は賃貸借契約書も保管。 |

写真の撮り方と保存のコツ

全景→各室→ディテールの順に、同一アングルで「着工前(片付け前)」の状態を徹底的に撮ります。メジャー等でサイズがわかる写真を交え、焦げ・煤・変形・ひび・雨仕舞の破断など損害状況が客観的に判別できるようにします。クラウドと外部メディアに二重保存し、撮影日時の改変が起きないよう原データを保持します。

見積書の作り方と内訳の要点

見積は「焼損に直接起因する費用」と「再建や付帯工事」に明確に分け、数量・単価・根拠を記載します。残置物は容積(立米)と材質区分、混載率を明示。アスベストは事前調査の有無・結果・除去の範囲と工法を記載。交通誘導員や道路占用など現場条件に伴う費用は根拠資料(公道幅員図、近隣写真等)を添付すると審査がスムーズです。

期限と原本・コピーの扱い

保険金請求権には法律上の消滅時効があり、一般に一定期間を経過すると請求ができなくなります。約款や案内で示された提出期限を守り、原本は保管、提出は写しで行い、受付印または受付メールを保管して証跡を残します。

保険会社や損害調査員との立会いのコツ

立会いは、損害範囲・原因・費用の妥当性を現地で共有する重要行程です。事実の確認と資料の提示を丁寧に行えば、認定までの往復が減り、結果的に支払いまでの時間短縮につながります。

立会い前の準備

事故受付後、保険会社から連絡される損害調査員の日程に合わせ、写真・図面・見積内訳・り災証明の控えをファイリングしておきます。焼け落ちた危険箇所には立入禁止表示と仮設手すり等で安全を確保し、応急処置に要した費用の領収書をまとめておきます。

当日のチェックポイント

現地では、火元推定箇所、延焼方向、煤や熱変形の範囲、雨水の浸入経路、構造部材の損傷程度を一緒に確認します。見積の各項目がどの損害に対応しているかを図面や写真で示し、実数と単価の根拠(面積・体積・重量・運搬距離・積替え回数等)を説明します。「危険だから全部解体」は理由にならないため、構造健全性や衛生上の支障など客観的根拠を事前に整理することが重要です。

査定結果の確認と差異の解消

査定後に届く損害明細は、対象外とされた項目、減額理由、限度額の適用を重点確認します。必要に応じて補足写真や工程内訳、代替案の見積(修理案・別工法案)を提出し、過小評価の疑いがある部分は再点検を依頼します。相見積の提示を求められた場合は、同一前提条件で比較できるよう書式を合わせます。

解体着手のタイミング

保険会社の現地確認や必要資料の提出が済む前に本格的な解体・撤去を進めると、証拠喪失により給付が減額・不支給となるおそれがあります。安全確保のための最小限の養生・応急処置は例外的に認められますが、着手前に担当者の承認やメール記録を必ず残してください。支払方法(実損払い、限度額、仮の支払可否)と受取口座、質権者の同意が必要な場合の手続も事前に確認します。

以上を踏まえ、東久留米市での火災後の解体に関わる保険申請は、原因の特定、証拠の保存、内訳の明確な見積、迅速な立会いの段取りが成功の鍵です。「認定前に壊さない」「写真と内訳で可視化する」「約款に沿って根拠を示す」という三原則を意識して進めましょう。

東久留米市の補助金 減免 支援制度の確認

火災後の解体費用を抑えるうえで、東久留米市で確認しておきたい公的支援は、次の4系統が中心です。すなわち「空き家等の除却補助(市の裁量で実施される補助金)」「危険家屋に対する行政の是正指導・除却(空家特措法に基づく枠組み)」「税制面の減免・猶予(市税・都税・国税)」「各種証明書の交付手数料等の減免」です。

補助や減免の適用可否・要件は年度で改定されることがあり、制度の有無も含め最新の交付要綱・取り扱いを必ず事前確認してください。

多くの補助金は「交付決定前の着工は対象外」というルールが徹底されています。申請→審査→交付決定→契約・着工→実績報告の順番を厳守しましょう。

| 支援メニュー | 想定する主な所管 | 主な内容 | 必要書類の例 | 重要な注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 空き家等の除却補助 | 東久留米市(空家対策・建築・都市整備系の担当) | 倒壊等のおそれがある空家等の除却費の一部補助(年度により実施・要件が設定) | 申請書、所有者確認資料、現況写真、解体見積書、配置図・略図、同意書 | 交付決定前着工不可/予算枠・受付期間あり/重複受給の制限 |

| 危険家屋の是正手続 | 東久留米市(空家特措法・建築指導) | 助言・指導→勧告→命令→行政代執行の段階的対応 | 現地調査時の立会い、改善計画の提出 等 | 勧告で住宅用地特例が適用外になる取扱いあり/命令違反は過料や代執行の対象 |

| 市税の減免 | 東久留米市(税務) | 火災による資産の損壊に応じた固定資産税・都市計画税の減免や納税猶予 | り災証明書又は罹災届出証明書、被害状況が分かる写真、申請書 | 申請期限・対象年に注意/被害程度の確認あり |

| 都・国の納税猶予 | 東京都の税務窓口・税務署 | 災害に起因する納税猶予・軽減措置(都税・国税) | り災証明関係書類、損失額の根拠資料、申請書 | 猶予期間・利子税等の取り扱いを事前確認 |

| 証明書等の手数料減免 | 東久留米市(市民・税務関係) | 罹災に伴う証明書交付の手数料が減免・無料になる場合がある | 本人確認書類、り災証明関係書類 | 対象となる証明書・適用可否は年度や状況で異なる |

空き家等の除却補助の概要

目的と対象

「空き家等の除却補助」は、倒壊等のおそれがある空家等を適正に除却し、生活環境の保全と防災性を高めることを目的とした市町村主体の補助制度です。東久留米市でも、年度や予算に応じて実施の有無・対象要件が定められる場合があります。

一般に対象となりやすいのは、長期間使用されていない住宅・付属建築物で、火災により損壊し、著しく危険または衛生上問題があると判断されるものです。所有者(共有の場合は共有者全員)の同意が前提となり、敷地の権利関係や近隣への安全配慮も条件化されるのが通例です。

補助対象経費と対象工事

補助対象は多くの場合、解体工事費(足場・養生・散水等の飛散防止、分別、重機回送)、廃棄物の運搬・適正処分、必要に応じた仮囲い等の直接工事に限定されます。外構の一部撤去や樹木伐採など付帯工事が対象に含まれることもありますが、測量や登記、敷地の整地仕様の高度化などは対象外となる取扱いが一般的です。

アスベスト含有建材がある場合は、事前調査結果の提出や飛散防止措置、マニフェストによる適正処理が必須で、費用の扱いが別枠になることがあります。

申請の流れとスケジュール

典型的な流れは、事前相談→現地確認→交付申請→審査→交付決定→契約・着工→中間・完了確認→実績報告→交付(精算払い)です。受付は先着順・予算枠内での運用が多く、混雑期は早期に締切となることも想定されます。

交付決定前の契約・解体着手は原則として補助対象外になります。見積書や工事内容の確定は「申請のため」に整え、着工は交付決定書受領後に行う段取りを徹底してください。

必要書類の一例

申請書(様式)、所有者確認資料(登記事項証明書等)、同意書(共有者・相続人を含む場合)、現況写真、配置図・略図、解体工事見積書、工期計画、近隣配慮計画(養生・交通誘導の体制)などが求められるのが一般的です。火災に起因する場合は、東京消防庁が発行する「り災証明書」または東久留米市発行の「罹災届出証明書」の写しが参照資料として求められることがあります。

対象外・減額になりやすいケース

交付決定前の着工、補助対象外の工事費計上、所有者全員の同意が未了、境界が未確定で隣地に影響する施工、保険金等との重複により実費を超える申請、アスベスト関連の手続不備(事前調査未実施・届出漏れ)などは不支給・減額の典型例です。申請前の事前相談で回避策を確認しましょう。

危険家屋への是正指導と除却

空家特措法に基づく段階的対応

火災で損壊した建物が「倒壊等著しく保安上危険」「著しく衛生上有害」等の状態にあると、市は空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)や建築指導の枠組みにより、所有者へ助言・指導を行います。改善が見られない場合は勧告、さらに必要に応じて命令、最終的には行政代執行(費用は所有者負担の対象)へと段階を進めることがあります。

「特定空家等」に該当する場合の影響

勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(住宅敷地の軽減)の適用が外れる取り扱いがあります。 税負担が増加する可能性があるため、是正指導段階での自主的な除却・安全措置の計画提出が重要です。

所有者が取るべき初動と相談のポイント

早期に現況を写真・動画で記録し、第三者危害の恐れがあれば仮囲い・立入禁止措置を講じたうえで、市の担当窓口へ事前相談を行います。解体を前提とする場合は、工事計画(養生、搬出動線、交通誘導、粉じん対策)と、アスベスト事前調査の実施予定を示すと手続が円滑です。

行政代執行の前に確認すべきこと

命令に従わない場合の行政代執行は例外的な最終手段であり、執行費用は所有者に徴収されます。資金計画が難しい場合は、保険金の入金時期や金融機関のつなぎ資金、補助制度の併用可否について早めに相談し、自主除却での解決を目指すのが現実的です。

税制優遇や手数料減免の可能性

市税(固定資産税・都市計画税)の減免・猶予

火災による建物の損壊・焼失がある場合、東久留米市の税務窓口で、固定資産税・都市計画税の減免や納税猶予が認められることがあります。適用には、被害の程度確認、申請期限の遵守、根拠資料の提出が必要です。根拠資料として、東京消防庁発行の「り災証明書」や東久留米市の「罹災届出証明書」、被害状況の写真等が用いられます。

都税・国税の納税猶予

都税や国税についても、災害により納税が困難となった場合の猶予・軽減制度が用意されています。申請には、被害事実の証明、損失額や資金繰りの見込み等の説明資料が求められ、猶予期間や利子税の取り扱いは制度ごとに異なります。詳細は各税務窓口で確認してください。

滅失登記と各種証明書の手数料

解体後は法務局で建物滅失登記を行います。り災に関連する住民票や罹災関係の証明書等について、交付手数料が減免・無料となる場合がありますが、対象の証明書や適用の有無は年度や状況で異なります。利用を希望する場合は、申請前に市の窓口で必ず確認しましょう。

保険金・補助金の併用と実費超過禁止

火災保険金と公的補助金は「実費を超えて受け取らない」原則があり、重複部分は減額対象となるのが通例です。 申請時は保険金の支払見込や受領額を正確に申告し、補助対象経費との関係を整理しておくと審査が円滑です。

相談窓口 東久留米市役所 東京都の関連機関

東久留米市役所での主な相談先と役割

空家・解体・税務の相談は、市役所の担当窓口が分かれます。空家対策・建築指導の窓口では、除却補助の実施状況・交付要綱の確認、危険家屋の是正指導に関する相談が可能です。環境やごみの窓口では、焼け跡の片付け・廃棄物の分別や搬出に関するルールの確認、税務の窓口では固定資産税・都市計画税の減免や納税猶予の手続を案内しています。

東京都の関連機関の活用

東京都の所管部局(空家対策、環境、税務など)では、法令の運用や届出の考え方、石綿(アスベスト)飛散防止に関する周知、都税の納税猶予制度の案内等を行っています。市の制度と都の制度は役割が異なるため、照会先を整理して相談するのが効率的です。

相談前に用意しておくと良い資料

迅速な案内を受けるために、次の資料を準備して相談するとスムーズです。り災証明関係書類(写し)、被害状況の写真、建物の登記に関する資料、敷地の概略図、解体見積書(アスベスト事前調査結果がある場合はその写し)、所有者・共有者の同意に関する資料、保険金の支払見込に関する資料など。

窓口では「制度の有無」「受付期間」「必要書類」「交付決定までの所要期間」「交付決定前着工の可否」「保険・他制度との併用可否」を必ず確認し、メモを残しておくと後戻りを防げます。

費用相場と見積もりの読み解き

東久留米市での火災家屋の解体費は、構造・延床面積・搬出条件・焼け跡の量・アスベストの有無・付帯工事(ブロック塀や土間コンクリートなど)の有無で大きく変動します。ここでは、2025年時点で多摩地域の実勢として見られる目安と、見積書を読み解く際の要点を整理します。相場はあくまで「標準条件」の目安であり、現地確認と数量根拠の明示が精度を左右することを前提にご覧ください。

構造別と坪単価の目安

以下は「本体解体+基礎撤去+分別・搬出・処分(標準的な養生・散水含む)」を前提とした、延床面積あたり(1坪=約3.31㎡)の概算です。外構の撤去、残置物の処分、アスベスト関連、交通誘導員の配置、長距離の小運搬などは別途になるのが一般的です。

| 構造・躯体 | 坪単価の目安 | 備考(東久留米市の傾向) |

|---|---|---|

| 木造(在来・2×4) | 4.5〜8.0万円/坪 | 狭小地や隣地距離が近い街区では養生・手壊し比率が上がりやすい |

| 軽量鉄骨・プレハブ | 5.5〜9.0万円/坪 | ボルト切断・基礎仕様で手間が変動 |

| 鉄骨造(S造) | 7.0〜12.0万円/坪 | 梁・柱断面や防錆塗膜の処理で追加手間が出ることがある |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 9.0〜15.0万円/坪 | 厚い基礎・地中梁・揚重条件で上振れしやすい |

| 火災対応の加算(全構造) | +0.5〜2.0万円/坪 | 焼け跡の分別強化・臭気対策の養生・散水増・安全管理強化による |

複数社で相見積もりを取る際は「延床面積」「構造」「前面道路幅員」「隣地との離隔」「残置物の有無」「火災状況(焼損・水濡れの程度)」を同一条件で共有すると、坪単価と数量の比較精度が高まります。

坪単価が上下する主な要因

| 加算・減算要因 | 見積もりに効くポイント |

|---|---|

| 前面道路幅員・進入路条件 | 4t車・重機の進入可否で回送費・小運搬費・手壊し率が変動 |

| 隣地距離・防護養生 | 隣地50cm未満は防炎シート・防音パネル・仮囲い強化が必要 |

| 基礎仕様・地中障害物 | 深基礎・地中梁・CB基礎・杭・浄化槽・井戸は別途になりやすい |

| 建設リサイクル法の対象規模 | 分別解体・搬出の手間とマニフェスト整備の管理工数が増える |

| 工期・近隣対策 | 短工期・散水増・交通誘導員・昼休憩の騒音配慮で人件費が増加 |

延床面積別の概算例(木造・標準条件)

| 延床面積 | 本体解体+基礎撤去の概算 | 火災対応の加算目安 |

|---|---|---|

| 20坪 | 90〜160万円 | +10〜40万円 |

| 30坪 | 135〜240万円 | +15〜60万円 |

| 40坪 | 180〜320万円 | +20〜80万円 |

| 50坪 | 225〜400万円 | +25〜100万円 |

上記は「外構・残置物・アスベスト・重機進入不可による手壊し・長距離の小運搬」を含まない標準条件の概算です。見積書に「一式」表記が多い場合は、数量と単価、適用面積(坪・㎡・立米・台数など)の内訳を必ず確認してください。

焼け跡撤去や残置物のボリュームで変わる費用

火災現場では、炭化した木材・溶けた樹脂・スス付着物に加え、消火活動で水分を含んだ石膏ボードや断熱材が著しく重くなり、処分費が上振れしがちです。家財・家電・建材が混在すると分別手間が増し、中間処理場の受け入れ区分が厳格になるため、費用に直結します。

見積書で確認すべき数量の根拠

| 項目 | 数量の書き方の例 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 残置物(可燃・不燃・混合) | 立米(m³)またはトラック台数 | 写真付き数量根拠、混合は分別方針を明記 |

| 家電リサイクル対象品 | 台数(品目別) | リサイクル券・収集運搬費を別建て計上 |

| 石膏ボード・ガラス陶器 | 立米または重量 | 水濡れによる重量増と受入先の区分 |

| 金属くず・混合廃棄物 | 重量または立米 | 有価物控除の有無と混入禁止物の扱い |

| 汚泥・すす混じり廃材 | 立米または重量 | 水分量・性状により処理区分が変わる |

残置物は「何立米あるか」を現地写真と一緒に数量化するのが基本です。台数見積もり(◯トン車×◯台)の場合は、車種・実運搬回数・処分先の受け入れ条件まで確認すると差異を抑えられます。

よくある追加費用の発生パターン

| 発生パターン | 想定される追加項目 | 回避・低減策 |

|---|---|---|

| 消火で濡れた石膏ボード・断熱材 | 処分費の区分変更・数量増 | 事前の含水状況確認・分別計画の明記 |

| 家財・雑貨の大量残置 | 残置物撤去費(立米増) | 範囲指定のうえ数量確定、可能なら事前撤去 |

| 混合廃棄の比率が高い | 分別手間・処分単価の上振れ | 分別基準の共有、袋詰め/パレット等の方法指定 |

| 家電リサイクル対象の見落とし | リサイクル券・運搬費の追加 | 品目と台数を見積段階でリスト化 |

| 地中埋設物の発見 | 掘削・運搬・処分の追加 | 試掘・旧図面の確認、追加単価の事前合意 |

「一式」で残置物をまとめる見積もりは、数量差異がコスト超過の火種になりやすいため、立米・台数・写真・処分区分の4点セットで根拠をそろえると安心です。

アスベストの有無と特別管理産業廃棄物

屋根スレート・ケイ酸カルシウム板・パテやシーリング材などに石綿含有が見つかると、事前調査・届出・隔離養生・除去・収運・処分といった専用工程が加わり、費用と工期に影響します。特に「石綿含有廃棄物」や「特別管理産業廃棄物」に該当する場合は、対応できる処理ルートが限られるため、相場が上振れする傾向があります。

費用に反映される内訳

| 工程 | 内容 | 見積上の確認点 |

|---|---|---|

| 事前調査・分析 | 有資格者による目視調査・必要に応じた分析 | 報告書の有無・分析点数・対象部位の特定 |

| 届出・計画策定 | 関係法令に基づく届出書類の作成 | 届出先・提出時期・対象工事の区分 |

| 隔離養生・集じん | 養生、負圧管理、集じん機設置 | 面積・機材・養生材の数量根拠 |

| 除去・封緘 | 湿潤化・剥離・袋詰め・表示 | 作業手順・発じん抑制措置の明示 |

| 収運・処分(特管含む) | 許可車両での運搬・適正処分・マニフェスト | 処分先・運搬回数・マニフェスト控え |

レベル別の対応と費用の傾向

| 区分 | 代表例 | 費用・工程の傾向 |

|---|---|---|

| レベル1 | 吹付け材 | 隔離・集じん等が最も厳格で、費用インパクトが大きい |

| レベル2 | 保温材・耐火被覆 | 対象部位・数量により中〜大の上振れ |

| レベル3 | 成形板(屋根スレート・ケイカル板等) | 戸建で該当例が多く、面積次第で中程度の上振れ |

石綿含有の有無は「事前調査報告書」で必ず確認し、除去範囲・面積・届出内容・処分区分・マニフェストの取り扱いまで内訳を明示してもらうと、追加費のリスクを抑えられます。

重機が入らない現場の手壊し費用

東久留米市の住宅地では、前面道路幅員が狭い、旗竿地、電線の高さ制約、高低差のある敷地など、重機や大型車の進入が難しいケースがあります。こうした現場では手壊し・小運搬・仮設強化の比率が上がり、機械併用の標準条件と比べて本体解体費が約1.2〜1.6倍に膨らむことがあるため、事前の搬入計画の可否が見積額を大きく左右します。

手壊し時に追加されやすい項目

| 項目 | 内容 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 小運搬 | 搬出経路が長い・狭い場合の人力搬出 | 距離・階段段数・運搬方法の明記 |

| 仮設・養生強化 | 防炎シート・防音パネル・養生足場の増設 | 面積・日数・資機材の数量根拠 |

| 重機回送の代替 | ミニバックホウ・カニクレーン等の採用 | 搬入可否・作業可能範囲・回送費 |

| 交通誘導員 | 通学路・生活道路での安全確保 | 配置人数・時間帯・日数 |

費用の目安と判断のポイント

進入路の確保や隣地承諾の有無によっては、仮設敷板・一時的な撤去・ミニ重機の分解搬入などでコストを抑えられる場合があります。「重機搬入の可否」「搬出車両のサイズ」「小運搬距離」を見積段階で数値化し、条件が変わった際の追加単価も先に取り決めると、想定外の上振れを防げます。

なお、外構(ブロック塀・門柱・フェンス・土間コンクリート・カーポート・庭石・樹木伐採/伐根・物置・浄化槽・井戸など)は別途計上が通例です。付帯工事は「数量(延長m・㎡・本数・径)×単価」で明細化してもらい、本体と付帯の区分を明確にすると比較が容易になります。

法令順守と届出 東久留米市で忘れがちな手続き

火事後の解体は「急ぎたい」事情があっても、届出・許可・掲示・分別といった法令順守が着工条件です。着工前の手続き漏れは、工期遅延や罰則、保険金の減額にも直結するため、東京都・東久留米市それぞれの所管へ期日内に確実に手続きしましょう。

建設リサイクル法 石綿関連規制 大気汚染防止法

東久留米市(東京都)での火災解体では、建設リサイクル法に基づく届出と分別解体、石綿(アスベスト)関連の事前調査・飛散防止措置・届出、大気汚染防止法の遵守が中核になります。対象・期限・提出先・現場での義務を整理して、着工前に抜け漏れを防ぐことが重要です。

建設リサイクル法の届出と分別解体の義務

建築物の解体で床面積の合計が80平方メートル以上に該当する場合は、発注者(通常は元請が代行)が東京都(都知事あて)へ事前届出を行い、特定建設資材等の分別解体・再資源化を実施します。火災現場は焼け焦げで材質判別が難しくなるため、現地調査で資材区分を明確化し、見積・工程に反映させるのが実務の肝です。

| 項目 | 要点 |

|---|---|

| 対象 | 床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事 |

| 届出期限 | 着工の7日前まで(余裕をもって準備) |

| 届出者 | 発注者(実務では元請が代行提出するのが一般的) |

| 主な内容 | 工事概要、分別解体方法、再資源化等の計画、工程、対象建物の図書 |

| 現場義務 | 分別解体の実施、適正保管、搬出管理、標識・掲示による周知 |

分別解体は「努力義務」ではなく実施義務です。火災により混合廃棄物が増えがちな現場ほど、事前の分別計画と実行体制(仮置き区画・保管養生・動線設計)が適正処理の決め手になります。

石綿(アスベスト)事前調査と労働安全衛生上の措置

解体・改修工事では、有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による石綿の事前調査が義務付けられています。結果は記録・保存し、石綿含有が判明・可能性がある場合は、作業計画の作成、石綿作業主任者の選任、隔離養生・湿潤化・負圧集じん・保護具の適切な使用等、労働安全衛生上の措置を徹底します。

火災で劣化したスレート材や耐火ボード類は脆く、切断・破砕時に粉じん化しやすいため、事前調査の精度と作業区画の封じ込めがリスク低減の核心です。

大気汚染防止法(特定粉じん)届出と飛散防止措置

石綿含有建材の除去・切断・破砕などの特定粉じん排出等作業は、作業開始の14日前までに東京都へ届出が必要です。事前調査結果に基づき、養生材の仕様、負圧保持、集じん・排気の管理、廃棄物の密封保管・場内搬送方法など、飛散防止措置を計画・実施し、警告標識の掲示も行います。

大気汚染防止法の届出は「石綿の有無の確認」とセットです。届出遅延や措置不備は行政指導・罰則の対象になり得るため、14日前の提出と現場の実行記録(写真・計測・日報)を必ず残しましょう。

騒音規制法・振動規制法の特定建設作業届(東久留米市)

ブレーカやコンクリート破砕等を伴う解体は「特定建設作業」に該当する場合があり、作業開始の7日前までに東久留米市へ届出を行います。届出には作業期間、時間帯、使用機械、騒音・振動対策、苦情対応窓口などを明記し、必要に応じて現場周辺への周知も実施します。

近隣密集地の火災解体は苦情が発生しやすく、特定建設作業届の提出と対策の実行(時間帯管理・防音パネル・散水抑じんなど)がトラブル回避の基本線です。

道路占用許可 交通誘導員の配置

敷地が狭い、前面道路が細い、歩道側での足場やゲート設置が必要といった東久留米市の住宅街では、道路を一時的に使う手続きが不可欠です。道路管理者の許可(道路占用)と警察の許可(道路使用)の両方が必要になるケースが多く、計画段階での確認が遅れると着工に間に合いません。

道路占用許可(道路法)と道路使用許可(道路交通法)の違い

道路占用許可は、仮囲い・防護棚・段差解消板・積込みヤードなどで道路空間を継続的に使う「占用」に関する許可で、道路管理者(市道は東久留米市、都道は東京都)が所管します。道路使用許可は、車線規制・通行止め・工事車両の荷下ろし等に伴う一時的な「交通上の使用」に関する許可で、所轄警察署が所管します。

占用と使用は目的も申請先も別制度です。現地の前面道路が「市道か都道か」を先に特定し、占用と使用の双方を適切に申請・許可取得する段取りを組みましょう。

よくある占用ケースと必要書類の目安

| ケース | 必要となる許可 | 主な提出図書 | 申請先の区分 |

|---|---|---|---|

| 歩道上の仮囲い・ゲート・防護棚 | 道路占用許可+道路使用許可(通行影響がある場合) | 平面図・立面図、占用物の仕様、設置位置、期間、保安計画 | 道路管理者(市道=東久留米市/都道=東京都)、所轄警察署 |

| 工事車両の荷下ろし・積込みでの片側交互通行 | 道路使用許可(必要に応じて占用許可) | 交通規制図、迂回路計画、保安員配置計画、日程表 | 所轄警察署(占用があれば道路管理者も) |

| 段差解消・仮設スロープ設置 | 道路占用許可 | 設置図、強度・滑り止め仕様、期間 | 道路管理者(市道=東久留米市/都道=東京都) |

| 資材等の一時仮置き | 道路占用許可(必要に応じて道路使用許可) | 配置図、数量、期間、保安計画 | 道路管理者、所轄警察署 |

学校・病院・バス路線沿いは、安全配慮・時間帯制限・保安設備の要求水準が上がります。申請前に周辺状況を踏まえた規制計画を作り、許可条件を見込んだ工程を組むのが実務のコツです。

交通誘導員の配置基準と実務

片側交互通行、歩道を一部塞ぐ作業、重機の出入が頻繁な敷地条件では、資格を有する交通誘導員の配置が求められます。計画段階で人数・時間帯・立位置・合図方法・夜間照明・保安資機材(カラーコーン、バリケード、標識灯)を定め、許可条件と整合させます。

誘導員は「置けばよい」ではありません。視認性(高視認ベスト等)・無線連携・見通し確保・死角の監視ポイントを工程ごとに見直し、事故ゼロを最優先に運用してください。

産業廃棄物の適正処理とマニフェスト

火事後の解体は焼け残り・煤・水濡れで廃棄物が混在しやすく、適正処理の徹底が不可欠です。元請は排出事業者として、許可業者への委託、保管・運搬・処分の各工程管理、マニフェストによるトレーサビリティ確保を行います。

排出事業者の責任と委託契約

建設工事に伴う産業廃棄物の排出事業者は原則として元請業者です。収集運搬業・処分業それぞれと品目ごとの委託契約を締結し、許可の有効期限・許可品目・許可地域を確認します。処分先(中間・最終)の名称・所在地・処理方法も契約書面に明記し、現場での分別区分と一致させます。

「許可品目が合っていない業者への委託」「口頭依頼での搬出」は法違反です。契約書・許可証写し・処分場受入体制を事前に確認し、書面と現場運用を一致させましょう。

マニフェスト(紙・電子)運用の要点

産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、排出から運搬・処分までの流れを記録・確認する仕組みです。紙または電子(システム)で交付し、運搬終了・中間処理・最終処分の各段階の完了確認を行います。写し・データは所定期間保存します。

マニフェストの保存は原則5年間です。紙・電子いずれでも、受領確認の未回収や入力漏れは法令違反となり得るため、現場と事務の二重チェック体制で運用してください。

石綿含有廃棄物・特別管理産業廃棄物の取扱い

石綿を含む廃棄物は「石綿含有産業廃棄物」または「特別管理産業廃棄物(廃石綿等)」として区分され、密封・表示・飛散防止措置、専用の運搬・処分許可を持つ業者への委託、特別管理産業廃棄物管理票の交付など、厳格な取扱いが必要です。

袋詰め・密封・ラベリング・保管区画の明確化は「現場での飛散防止」と「運搬時の安全」の両方に直結します。石綿の有無が不明なまま解体を進めないことが基本原則です。

品目ごとの許可とマニフェスト整理

| 廃棄物品目(例) | 区分 | 必要な許可の例 | マニフェスト種別 | 保存期間 |

|---|---|---|---|---|

| がれき類(コンクリート、れんが等) | 産業廃棄物 | 収集運搬・処分の許可(該当品目) | 紙または電子 | 5年 |

| 木くず・金属くず・ガラス陶磁器くず | 産業廃棄物 | 収集運搬・処分の許可(各品目) | 紙または電子 | 5年 |

| 石膏ボード・廃プラスチック類 | 産業廃棄物 | 収集運搬・処分の許可(各品目) | 紙または電子 | 5年 |

| 石綿含有建材(成形板等) | 石綿含有産業廃棄物 | 石綿を扱える収集運搬・処分の許可 | 紙または電子(区分に応じて) | 5年 |

| 廃石綿等(特別管理) | 特別管理産業廃棄物 | 特別管理の収集運搬・処分の許可 | 特別管理産業廃棄物管理票 | 5年 |

搬出する全品目を見積段階から特定し、許可・契約・マニフェスト区分の整合をとることが、処理の手戻り防止とコスト最適化に直結します。

近隣説明と工事掲示板の設置

法令上の届出だけでは近隣トラブルは防げません。火災直後は住民の不安も大きいため、着工前の周知と現場掲示の整備で、情報格差と不信感を解消することが重要です。

近隣説明のタイミングと範囲

解体開始の1~2週間前を目安に、隣接・向かい・背面の関係先を中心に訪問または書面配布で説明します。工期・作業時間・車両出入り・粉じん・騒音・振動・安全対策・緊急連絡先を明示し、学校行事やゴミ収集日など地域事情を踏まえた工程調整も行います。

「いつ・何を・どれくらい」行うかを具体的に伝え、苦情窓口を一本化するだけで、不要なトラブルの多くは未然に防げます。

説明書面に記載すべき項目

| 項目 | 記載のポイント |

|---|---|

| 工事名・場所 | 番地・目印を含め特定しやすく記載 |

| 工期・作業時間 | 曜日・時間帯・騒音作業の時間管理を明記 |

| 使用機械・車両 | 大型車の台数・進入経路・待機場所のルール |

| 粉じん・騒音対策 | 散水・防音パネル・機械の低騒音型の採用など |

| 安全対策 | 誘導員配置・通学時間配慮・仮囲い・防火管理 |

| 連絡先 | 現場責任者・会社・緊急時の電話番号 |

現場掲示物のチェックリスト

工事の透明性を高め、法令順守を可視化するため、現場に必要な掲示を整備します。法律や指針で掲示が求められるもの、またはトラブル予防の観点で掲示が望ましいものを、着工前点検で確認します。

| 掲示物 | 根拠・目的 |

|---|---|

| 工事概要板(工事名・期間・発注者・施工者・連絡先) | 近隣への情報提供・苦情窓口の明確化 |

| 石綿作業に関する標識 | 大気汚染防止法等に基づく警示・立入管理 |

| 労働安全衛生関係の掲示 | 作業主任者名・安全衛生管理体制の周知 |

| 特定建設作業届の控え | 騒音・振動対策の実施と届出済の明示 |

| 道路占用・道路使用許可書の写し | 規制内容と許可期間の提示・立入検査対応 |

| 非常時連絡網 | 事故・火災・苦情発生時の即応体制の確保 |

苦情対応と記録化

騒音・振動・粉じん・交通に関する問い合わせに迅速・誠実に対応できるよう、対応者・受付時間・代替連絡先を明確化し、対応履歴を残します。散水回数、騒音・粉じん計測値、誘導員配置、清掃記録、写真等のエビデンスを日々蓄積しておくと、行政・保険会社・近隣への説明が円滑です。

「やっている」だけでなく「記録して示せる」体制が、火災解体の信頼性と紛争予防を支えます。

進め方タイムライン 契約から滅失登記まで

東久留米市で火事後の家屋を解体し、最終的に建物滅失登記まで完了させるための全体像を、実務の順序で整理します。「相見積もり→業者選定→契約・工程表→届出・許可・ライフライン停止→着工(分別解体・搬出・整地)→完了書類→建物滅失登記」までを一気通貫で管理することが、費用・工期・トラブルの最小化に直結します。

| フェーズ | 主なタスク | 関係者 | 届出・許可・書類 | タイミングの目安 |

|---|---|---|---|---|

| 相見積もり・選定 | 現地調査、焼失度と残置物確認、石綿事前調査手配 | 解体業者、施主、保険会社(必要に応じ) | 見積書、現場写真、災害記録 | 初動〜1〜2週間 |

| 契約・工程表 | 請負契約、工程表、支払い条件合意 | 解体業者、施主 | 請負契約書、約款、工程表 | 着工の前 |

| 着工前準備 | 届出・許可、近隣挨拶、ライフライン停止 | 業者、施主、行政、インフラ各社 | 建設リサイクル法届出(対象規模)、石綿関連届出(必要時)、道路関係許可 | 法定期日までに |

| 解体工事 | 仮設足場・養生、分別解体、搬出、整地 | 業者、運搬会社、処分場 | マニフェスト、運搬書類、安全書類 | 規模・構造により変動 |

| 完了・登記 | 完了確認、解体証明、滅失登記 | 業者、施主、法務局、司法書士(任意) | 解体証明書、工事写真、登記申請書 | 完工後すみやかに(原則1か月以内) |

相見積もりと業者選定

火災後は焼け残しや炭化した構造材、臭気、スス汚れ、雨掛かりによる脆弱化など、通常解体と異なるリスクが伴います。現地調査の段階で「石綿の可能性」「重機搬入可否(道路幅・前面道路の規制)」「残置物と焼却残渣の量」「隣地保護・養生の難易度」を読み切れる業者かどうかを見極めてください。

相見積もりの進め方と現地調査の要点

2〜3社を基準に、必ず現地立会いの上で見積りを依頼します。東久留米市内の住宅地は前面道路が狭い区画も多いため、車両ルート・交通誘導員の必要性・道路使用の有無まで確認します。保険金の査定や損害調査員の立会いがある場合は、解体業者にも同席してもらい、保険適用範囲と解体費用の整合を取ります。

見積書の読み解きポイント

| 項目 | 一般的に含まれる内容 | 確認・注意点 |

|---|---|---|

| 仮設・養生費 | 足場、養生シート、防塵対策、仮設トイレ | 延長や二重養生の必要性、隣地側の高所作業を反映しているか |

| 分別解体費 | 手壊し・重機解体、再資源化のための分別 | 手壊しの範囲(重機不可エリア)、散水・粉じん抑制の積算 |

| 産廃処分・運搬費 | 木くず、コンクリートがら、金属、ガラス・陶器、焼却残渣 | 中間処理・最終処分先の区分、焼け殻の重量増を考慮しているか |

| アスベスト関連 | 事前調査、分析、必要時の届出・除去・処分 | 石綿事前調査者の有資格、届出・掲示・隔離措置の計上 |

| 基礎・土間・地中障害 | 基礎撤去、配管撤去、埋設物対応 | 地中埋設物の取り扱い(単価・上限)、探査の有無 |

| 整地・搬入出 | 砕石敷き均し、重機・車両搬入出 | 道路清掃費、交通誘導員配置、道路占用の費用反映 |

| 諸経費 | 届出・書類作成、現場管理費 | 建設リサイクル法届出(対象規模)やマニフェスト発行が含まれるか |

業者の適格性と法令対応の確認

建設業許可や解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬の許可の有無、石綿関連の法令対応体制(事前調査・届出・作業計画・負圧養生・特別管理産業廃棄物の処理まで)が整っているかを確認します。「安さ」だけで選ばず、法令順守・安全管理・処分先まで一気通貫で責任を持てる体制を重視してください。

契約書 工程表 支払い条件

火災後の解体は工程変更が生じやすいため、契約と工程表で「想定外」への備えを言語化しておくことが重要です。

請負契約書に盛り込むべき主要条項

工事範囲(上屋・付帯物・残置物・基礎・地中障害の取り扱い)、工期、騒音・粉じん・振動対策、近隣対応、産業廃棄物処理の方法とマニフェスト管理、石綿が判明した場合の変更手続き、道路使用・占用や交通誘導員の手配責任、写真提出、瑕疵対応(契約不適合)などを明記します。保険適用が絡む場合は、保険会社の立会い完了・承認前に主要作業に着手しない旨の条件を置くと安全です。

工程表の作成と届出の逆算

届出には期日があるため、工程表は「着工日から逆算」で作ります。建設リサイクル法の届出(解体工事で延べ床面積80平方メートル以上が対象)は原則「着工7日前まで」、石綿関連の作業が必要な場合は大気汚染防止法等に基づく届出が「着工14日前まで」など、法定期日を起点にスケジュールを固定し、近隣挨拶やライフライン停止を並行して進めます。

支払い条件とトラブル回避

一般に「着手金・中間金・完工金」の段階払いが用いられます。高額な前払い一括は避け、工程の出来高・書類(マニフェスト控えや工事写真、解体証明書)の提出と連動させることで、品質・法令順守・納期を担保します。

| 契約時に取り交わす主な書類 | 目的 | 作成・提出者 |

|---|---|---|

| 請負契約書・約款 | 工事内容・責任範囲・リスク分担の明確化 | 解体業者・施主 |

| 工程表 | 届出期限の逆算、近隣対応・搬入出計画 | 解体業者 |

| 見積書(内訳明細) | 数量・単価・条件の合意 | 解体業者 |

| 産業廃棄物処理委託関連書類 | 適正処理・マニフェスト運用の裏付け | 解体業者 |

| 石綿事前調査結果 | 作業計画と届出区分の確定 | 解体業者(有資格者による調査) |

着工 分別解体 搬出 整地

火災現場では、崩落や有害粉じんのリスクに配慮して、分別解体と環境対策を徹底する必要があります。

着工前準備(届出・近隣対応・ライフライン)

対象規模の場合の建設リサイクル法の届出、石綿事前調査の結果に応じた石綿関連の届出・掲示、道路使用・占用の許可手続きなどを法定期日前に完了します。近隣には工程・作業時間・粉じん対策・連絡先を記した文書を配布し、工事掲示板を設置します。電気・ガス・水道・通信の停止・撤去は契約者本人の手続きが必要になるため、早めに各事業者(例:東京電力、東京ガス、東京都水道局、NTT東日本等)へ連絡し、メーター撤去・閉栓・止水・回線撤去の段取りを確定します。

分別解体の実施と安全・環境対策

仮設足場・防塵養生を設置し、散水で粉じんを抑制。焼け残りや炭化した材は飛散・落下の危険があるため、手壊しと重機を使い分け、発火リスクのある残渣は早期に除去します。木くず・コンクリート・金属・ガラス陶磁器・焼却残渣などは分別解体し、再資源化・適正処理を徹底します。石綿含有建材がある場合は、隔離・養生・湿潤化等の基準に沿って除去し、特別管理産業廃棄物として処理します。

基礎撤去・整地・引渡し

上屋の撤去後、基礎・土間を解体し、埋設物の有無を確認。地中障害が見つかった場合の対処は契約条件に沿って協議します。搬出後は敷地内外の清掃を行い、地盤を整地(必要に応じて砕石敷き)して引渡し。品質・安全・環境の三点(近隣苦情の有無、粉じん・騒音対策、処分の適正)を、工事写真とマニフェストで記録・可視化することが重要です。

| 工程 | 主な作業 | 品質・安全チェック |

|---|---|---|

| 仮設・養生 | 足場、養生シート、工事掲示板、近隣養生 | 転落・落下防止、粉じん抑制、隣地保護 |

| 上屋解体 | 手壊し・重機解体、散水、分別 | 飛散防止、煙・臭気の抑制、作業動線の安全 |

| 搬出・運搬 | 再資源化物・廃棄物の積込、車両誘導 | 積載の適正、道路清掃、交通誘導員の配置 |

| 基礎・地中 | 基礎・土間撤去、埋設確認 | 掘削の安全、追加対応の協議記録 |

| 整地・清掃 | 整地、砕石敷き(必要時)、最終清掃 | 仕上がり確認、隣地・道路の汚損なし |

解体証明書と建物滅失登記の申請

完工後は速やかに書類を受領・確認し、法務局で滅失登記を行います。建物滅失登記は原則として滅失の日から1か月以内に申請する必要があります。

完了書類の受領と保管

解体業者から、工程写真(着工〜完了)、マニフェスト控え(最終処分までの写し)、解体証明書(取壊し証明書)を受領します。保険や補助制度の手続きと整合するよう、工事期間・工事範囲・数量が写真と一致しているかを確認しましょう。

建物滅失登記の手順と必要書類

法務局での申請は窓口・郵送・オンラインが選べます(司法書士へ依頼する方法も一般的)。申請に用意する典型的な書類は次のとおりです。

| 書類 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 登記申請書 | 所在・家屋番号・構造・床面積・登記原因(建物滅失) | 様式に沿って記載 |

| 登記原因証明情報 | 解体証明書(取壊し証明書)等 | 解体業者の発行書類を添付 |

| 本人確認書類(提示等) | 申請人の本人確認 | 窓口での確認方法に従う |

| 委任状(代理申請時) | 司法書士等に依頼する場合 | 申請人自署・押印 |

| 参考資料(任意) | 工事写真、固定資産税関係通知 等 | 補足として提出する場合あり |

建物滅失登記は登録免許税はかかりません。登記完了後、念のため家屋の固定資産税の扱いについて所管窓口で状況を確認しておくと安心です。

よくある詰まりポイントと対応

相続未了で名義が古いままの場合や、家屋番号の把握が不十分な場合は、申請が滞ることがあります。完工前後のタイミングで、登記事項・家屋番号・申請人(所有者)の確認を済ませ、解体証明書の記載と整合させるとスムーズです。また、マニフェストの最終控えが揃うまで時間を要することがあるため、入手予定と支払い・登記のスケジュールを事前にすり合わせておきましょう。

東久留米市でおすすめの情報源と相談先

火災後の解体は、一次情報を扱う公的窓口と士業に早期にアクセスし、届出・証明・保険・登記の整合性を確保することが成否を分けます。ここでは、東久留米市で実務的に頼れる公的機関と専門家の活用法を、相談内容・タイミング・準備物まで具体的に整理します。制度は更新されるため、必ず最新の案内を各窓口で確認してください。

| 窓口・機関 | 主な相談・手続 | 想定タイミング | 準備しておく書類の例 |

|---|---|---|---|

| 東京消防庁 東久留米消防署 | 現場の安全確認、再燃防止の助言、火災調査に関する案内 | 初動〜保険会社・損害調査員の立会い前 | 被災状況の写真、身分証、保険会社情報、現場位置が分かる資料 |

| 東久留米市役所(建築・環境・防災などの担当窓口) | 罹災証明書の申請、危険家屋の是正指導、除却補助の有無確認、道路占用に関する相談 | 初動〜解体計画策定時 | 本人確認書類、家屋の登記事項証明書、被害写真、見積書、配置図や公図の写し |

| 東京都環境局/建設リサイクル法の届出先 | 石綿(アスベスト)の事前調査・結果報告、大気汚染防止法の届出、建設リサイクル法の事前届出 | 着工前(届出・報告期限厳守) | 石綿事前調査報告書、平面図・仕様、工程表、分別解体計画、処理計画の概要 |

| 弁護士・司法書士・税理士(士業) | 延焼や損害賠償、権利関係整理(滅失登記・相続)、税務(雑損控除・譲渡所得) | 契約前〜工事前後の重要局面 | 保険約款・通知、登記事項証明書、固定資産税通知書、見積書・写真、契約案 |

東京消防庁 東久留米消防署

火災の初動対応と現場の安全管理に関して、公的かつ一次情報の中心となる機関です。延焼や再燃のリスク、立入可否、養生の方法、残存ガス・電気・油類など危険物の扱いについて助言が受けられます。火災調査の進行状況や、保険・行政手続に資する記録の取り扱いについても案内が得られます。

相談できること

現場の安全確認、再燃防止の指導、火災調査の流れに関する案内、立会い時の注意点、現状保存の必要性の確認など。損害調査員や解体業者が現地確認する際の同席の要否・段取りについての相談も有効です。

持参・確認しておきたいもの

被災直後からの写真(外観・内観・隣接地含む)、保険会社・担当者名、連絡先、建物の位置が分かる資料、ガス・電気・水道・灯油タンク等の設備情報、鍵の管理者。危険個所の口頭メモを作成しておくと伝達が円滑です。

連絡のタイミングと注意点

保険会社の指示と損害調査員の現場確認が済むまで、原状を大きく変えないのが原則です。やむを得ず応急撤去が必要な場合は、事前に撮影・記録を取り、誰の判断で何を撤去したかを明記しておきましょう。後日の保険認定や補助申請での説明に役立ちます。

東久留米市役所 建築や環境の窓口

市役所は罹災証明、危険家屋に関する是正指導、解体・道路・生活環境に関する相談の入り口です。担当名は変わることがあるため、代表窓口で「火災後の家屋解体の相談」で取り次いでもらうと確実です。

主な窓口の領域

建築・都市整備の担当(解体に関する相談、建設リサイクル法の案内、近隣説明の留意点)、環境・生活環境の担当(産業廃棄物に関する一般的な留意事項、騒音・振動・粉じんの苦情対応窓口の案内)、防災・危機管理の担当(罹災証明の申請案内、被災者支援制度の情報)などが該当します。

確認できる事項

罹災証明書の申請手順と必要書類、危険家屋の是正指導や除却に関する相談、空家等対策の除却補助制度の有無と要件、道路占用や仮設足場・仮囲いの設置に関する相談、工事に伴う騒音・振動・粉じんへの配慮事項や近隣説明のポイントなどです。罹災証明書の内容は保険金や各種減免の判断資料となるため、申請時の事実関係の記載に齟齬がないよう確認しましょう。

持参・準備物の例

本人確認書類、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、被害の写真(日時が分かるもの)、解体見積書、配置図・公図の写し、保険証券や保険会社からの通知。申請書はその場で記入できるよう、世帯主・所有者情報を整理して行くとスムーズです。

実務のコツ

混雑期は待ち時間が長くなるため、事前に必要書類と担当窓口を確認し、可能であれば予約や郵送・電子申請の可否を確認します。道路占用は道路管理者(市)、道路使用は警察の所管であり、両者が必要となる場合があるため、工程表を持参して相談すると誤りが減ります。

東京都環境局と建設リサイクル法の届出先

解体工事の着工前に必要となる「石綿(アスベスト)関連の事前調査・結果報告・届出」と「建設リサイクル法の事前届出」について、東京都の所管窓口や建築関係の届出先で最新の運用を確認します。石綿の事前調査と結果報告、建設リサイクル法の届出は着工前の必須プロセスです。

石綿(アスベスト)に関する相談・報告

大気汚染防止法に基づき、解体工事は原則として事前調査が義務です。結果の報告や、該当する場合の届出・作業基準(飛散防止養生、負圧集じん、作業区画の設定、作業後の清掃・確認)について、東京都環境局の案内に従います。石綿含有廃棄物は適切に区分され、飛散性があるものは特別管理産業廃棄物として取扱いが必要です。

建設リサイクル法の事前届出

解体工事で対象となる規模(例:延床面積が一定以上など)の場合、分別解体・再資源化の計画を含む事前届出が必要です。一般的には着工の一定期間前(原則として7日前まで)に届出が求められ、発注者が届け出るのが原則ですが、委任により施工者が代行することがあります。届出先は東京都または市の建築関係の担当窓口で、工事規模や所在地により異なるため、事前確認が不可欠です。

産業廃棄物の適正処理の確認

焼け跡撤去で発生する廃材は多様で、木くず、金属くず、コンクリートがら、ガラス・陶磁器くず、石綿含有廃棄物などへ適切に区分します。都の環境関連窓口では、許可業者への委託やマニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用上の留意点について案内が得られます。委託契約書・許可証の確認と、運搬・処分フローの整合性をチェックします。

相談時の持参・確認事項

建物の概要(構造・延床面積・築年数)、図面類(平面図・仕様書等)、石綿事前調査報告書(分析結果を含む場合はその写し)、分別解体・養生計画、工程表、搬出計画(車両動線、近隣配慮)。期限と様式、電子報告の方法の最新要件を当日確認します。

弁護士 司法書士 税理士への相談が必要な場面

火災後の解体では、損害賠償、権利関係、税務など専門性の高い論点が生じがちです。早期に士業へ相談し、保険・行政・登記・税務の手続を矛盾なく進めます。

弁護士に相談する主なケース

隣接建物への延焼や水損に関する損害賠償、工事差止・妨害対応、保険金の認定に関する異議申立て、近隣との境界・通行に関する紛争、残置物の処分に関するトラブルなど。保険会社・損害調査員との交渉前に論点整理を行うと有利です。

司法書士に相談する主なケース

建物滅失登記の申請、相続登記未了物件の名義整理、共有物の持分調整、抵当権や差押えの抹消手続き、住所・氏名変更登記など。共有名義や相続未了、抵当権が残る場合は、解体契約の前に登記と権利関係の整理を優先してください。

税理士に相談する主なケース

火災損失の雑損控除の可否と必要書類、保険金と解体費用の課税関係、土地売却を見据えた譲渡所得の試算、特例適用の要否、固定資産税等の減免申請との整合性確認。保険金の入金時期と損益計上のタイミングも合わせて整理します。

効率よく相談するための準備

保険証券・約款、保険金支払通知や査定書、解体工事の見積書・工程表、被害写真、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、身分証、関係者一覧(所有者・相続人・隣接地の連絡先)。相談の目的と優先順位(例:保険→届出→契約→滅失登記)をメモ化すると短時間で要点に到達できます。

費用と契約の注意点

着手金・報酬・実費の区分、タイムチャージの有無、成果報酬の発生条件、見積書の提示、守秘義務・利益相反の確認を行います。解体業者との契約締結や保険会社への回答期限がある場合は、締切日を共有し、スケジュールに合わせた助言を受けましょう。

届出先や必要書類、様式・期限は更新されることがあります。必ず各窓口で最新の案内を確認し、保険・行政・登記・税務の時系列をそろえて進めることで、認定減額や工期遅延のリスクを最小化できます。

よくある失敗例と対策

火事後の解体は、保険・法令・税務・近隣調整が同時進行で動くため、どれかひとつでも取りこぼすと費用や工期が膨らみます。東久留米市での実務でも同様で、失敗の多くは「手順の前後」「証拠不足」「届出漏れ」に起因します。

以下の失敗例は、保険金の認定額、工期、固定資産税や都市計画税の負担に直結します。着工前から完了後までのタイムラインに落とし込み、証拠保全と各種届出を並行管理することが最大の予防策です。

解体後の滅失登記を失念し固定資産税が継続

よくある原因

解体が終わると安心してしまい、建物の法務手続(建物滅失登記)や、市税関連の「家屋滅失の申告」を後回しにするケースです。解体業者からの解体証明書の受領が遅れたり、年末年始を挟んで事務処理が遅延すると、翌年度の課税に影響します。

何が起きるか

固定資産税は毎年1月1日の現況を基準に課税されます。建物の滅失が市の課税データに反映されないと、建物分の税負担が続いたり、土地の課税区分の見直しが遅れてしまいます。組み合わせるべき手続の遅延が連鎖し、還付や減免の手続にも時間がかかります。

解体完了後は「建物滅失登記」と「家屋滅失の申告」を速やかに行い、翌年1月1日時点の反映を意識して日程逆算することが肝心です。

実践的な対策

解体契約時から完了後の書類段取りを決めておきます。具体的には、解体完了日が確定したら即日で法務局への申請準備、市の資産税担当への申告と、解体証明書・現況写真のセットを整えます。提出控えはデジタルと紙で二重保管し、次年度の課税通知到着時に突合できるようにしておきます。

| やること | 提出・確認先 | 主な根拠・目的 | 必要な記録・書類の例 | タイミングの目安 |

|---|---|---|---|---|

| 建物滅失登記 | 所轄の法務局 | 不動産登記を現況へ更新 | 解体証明書、現況写真、申請書、本人確認書類など | 解体完了後できるだけ速やかに |

| 家屋滅失の申告(市税) | 東久留米市の資産税担当課 | 固定資産税・都市計画税の課税情報更新 | 解体証明書の写し、現況写真、申告書 | 解体完了後すぐ(翌年度課税に間に合うよう) |

| 解体証明書の取得 | 解体業者(発行依頼) | 各種手続・保険のエビデンス | 工期・取壊日・住所・施主名が記載された証明書 | 完了当日〜数日内 |

| 控え書類の保管 | 自己管理 | 課税通知との突合・将来の売買や相続時の証憑 | 提出受領印付き控え、登記事項証明書の更新後取得分 | 通年(長期保管) |

東久留米市での実務のコツ

申告時には、解体証明書の写しと現況写真(全景・地番の分かる構図)を揃えておくと処理が円滑です。課税通知が届いたら内容を確認し、反映漏れがあれば速やかに相談します。

石綿の見落としで工期と費用が増加

よくある原因

事前調査を十分に行わず、外壁の仕上塗材や屋根材、床材などの石綿含有の可能性を見落とすケースです。現地調査の写真や採取データが不足している、見積書に「石綿除去・処分費」「届出・掲示費用」等の内訳が反映されていない、といった初歩的な抜けが後の工事停止につながります。

何が起きるか

大気汚染防止法等に基づく事前調査・掲示・届出が不十分だと、発注者・請負業者ともに是正が求められ、工程が中断します。飛散性の疑いがあれば封じ込め・囲い込み・負圧集じん・湿潤化などの特別な作業が必要となり、養生材や作業員の保護具、分析費、廃棄物の運搬・最終処分費が追加になります。廃棄物の管理票(マニフェスト)は適正処理の証拠であり、保管が不十分だと証跡が残らずトラブルの火種になります。

石綿は「着工後に見つかった」時点で時間と費用のロスが最大化します。解体前に有資格者の事前調査を行い、結果と費用・工程に落とし込むのが最小コストです。

実践的な対策

有資格者(建築物石綿含有建材調査者など)による事前調査を実施し、写真付きの調査結果報告書を取得します。見積書には「調査費」「除去・梱包・運搬・最終処分費」「届出・掲示費」「負圧・養生等の仮設費」「散水・清掃費」「検査費」を明記させ、工期は石綿関連作業を前提に余裕を持たせます。現場では掲示物や届出控えを取りまとめ、廃棄物のマニフェストは交付から最終処分確認まで確実に回収・保管します。

| 確認対象 | 初動で確認する情報 | 書類・証跡 | リスク低減効果 |

|---|---|---|---|

| 事前調査の実施 | 有資格者の氏名・資格、調査範囲、採取・分析の要否 | 石綿含有建材調査結果報告書、現地写真 | 設計・見積・届出の精度向上、手戻り防止 |

| 届出・掲示 | 届出日、控えの有無、現場掲示の内容 | 届出受理控え、現場掲示写真 | 行政指導・工事停止リスクの回避 |

| 作業計画と養生 | 負圧・隔離・湿潤化の手順、使用機材 | 作業計画書、養生計画、工程表 | 粉じん飛散・近隣苦情・再施工の抑止 |

| 廃棄物の管理 | 梱包・運搬方法、最終処分場の確認 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)一式 | 適正処理の担保(マニフェストは5年間保管) |

築年数が古い建物や増改築の履歴がある建物は石綿含有建材の可能性が相対的に高まります。東久留米市内の住宅地でも、外壁の仕上塗材や屋根材、古い床材などは特に慎重な確認が必要です。

保険認定前に解体を進めて給付が減額

よくある原因

延焼防止や片付けを急ぐあまり、損害調査員の立会い前に焼け跡の撤去や内部の解体に着手してしまうケースです。保険会社との連絡がつかない、仮住まいの確保を優先したいといった切迫感が背景にありますが、損害状況の証拠が失われると認定額が下振れしやすくなります。

何が起きるか

損害の範囲・原因・数量の立証が難しくなり、保険金の対象・金額が限定されやすくなります。解体・残存物撤去・仮設費などが約款上カバーされる可能性があっても、証跡不足で十分に認められないリスクがあります。

応急の安全措置(養生・防犯・漏水防止)は行いつつ、原状を示す写真・動画と見積の整備、損害調査員の立会い確保を優先してください。

実践的な対策

まず保険会社に連絡し、事故受付番号を取得します。罹災証明書の申請と並行して、全景・各室・屋根・外壁・設備・家財の「被災前の図面・台帳」「被災後の現況写真」を対比できる形で保存します。見積は解体・撤去・分別・運搬・処分・仮設(足場、防炎シート、散水、交通誘導)の内訳が分かる明細とし、査定時に説明できるように準備します。立会いが済むまで、原状を損なう撤去は原則控えます(危険物の除去など安全確保は除く)。

| 時期 | 具体的アクション | 主な書類・証跡 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 事故直後 | 安全確保・養生・二次災害防止、保険会社へ連絡 | 現況写真・動画、被害箇所のメモ | 危険部の応急処置は可。原状を大きく変える撤去は避ける。 |

| 申請準備 | 罹災証明書の申請、見積の取得(内訳明細) | 罹災証明書の控え、解体・撤去の見積書 | 見積は分別解体・搬出・処分まで一連で提示。 |

| 査定・立会い | 損害調査員への説明・現地同行 | 被害写真(全景→中景→近景)、図面、数量根拠 | 撤去予定箇所はテープマーキング等で範囲を明示。 |

| 認定後 | 契約・着工、工程・支払い条件の確認 | 契約書、工程表、保険会社の支払通知 | 変更が出た場合は見積変更と写真追加で記録を更新。 |

| 完了時 | 完了確認・精算・証明書の取得 | 解体証明書、請求書・領収書、工事写真 | 保険の追加提出依頼に備え、書類一式を整理保管。 |

東久留米市での解体でも、保険約款や損害調査の考え方は契約会社により異なります。給付の可否や範囲は約款に従うため、担当者とのやり取りは記録(日時・要点)を残し、メールや書面での確認を基本に進めると後の齟齬を防げます。

まとめ

火事後の解体は、まず安全確保と現場養生、そして東京消防庁・警察への手続きを起点に、罹災の記録を残すことが最優先です。解体の可否は専門調査で判断し、保険金の認定前に工事を進めないことが減額回避の要点です。東久留米市での手続きは、建設リサイクル法や石綿関連規制・大気汚染防止法等の順守、産業廃棄物の適正処理、近隣説明を確実に行うことが結論です。費用は構造・焼け跡・アスベスト・重機条件で変動するため、相見積もりと内訳確認が有効です。補助や減免の有無は東久留米市役所で最新情報を確認し、東京都環境局への届出や東京消防庁 東久留米消防署への相談も活用しましょう。最後に、解体証明書の取得と建物滅失登記まで完了させることで、固定資産税の継続課税を防げます。工事前には工程表と支払い条件を明文化し、道路占用や交通誘導員の手配など周辺への配慮を計画段階で織り込むことが重要です。保険請求では、罹災証明書・保険証券・被害写真・見積書を整え、損害調査員の立会いで状況を丁寧に説明してください。石綿の事前調査と掲示、マニフェストの管理を徹底することで、トラブルの未然防止と工期短縮につながります。不明点は早期に専門家へ相談しましょう。